内容

我国学者在对于债权让与性质的学说解释上主要有准物权行为说与债权合同说两种,分别是两大法系的观点在我国学理上的展现。然而准物权行为说难以契合我国《物权法》上否定物权行为理论的制度,而陷入一种纯粹的学说构建。债权合同说虽然契合我国《合同法》上的相关规定,亦难以解决将债权让与作为买卖合同价款的情形。无论采取何种学说,均无法圆满解决债权让与的性质界定问题,对债权让与的诸多情形进行周延的学理解释与制度构建。在统一论的思维失效的情形下,可以将债权让与法律性质进行类型化分析,并据此进一步进行法效果的妥当安置。

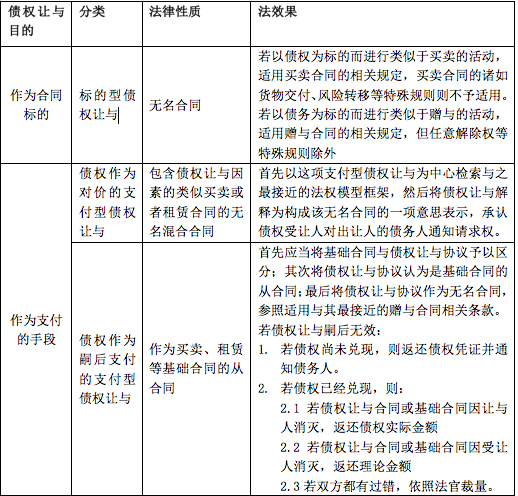

纵观债权与债权让与制度的历史发展与现状,可以大致将债权让与类型化区分为两类:第一类即标的型债权让与,将债权作为一种可买卖、赠与标的,直接以债权让与的方式获得相对人的价金;第二类即支付型债权让与,将债权作为类似于货币的支付工具或者代偿工具以清偿债务,债权让与是作为货币支付的手段而存在。在此基础之上,可以对不同类型的债权让与进行法效规范的构建:

(一)标的型债权让与

标的型债权让与宜解释为一项无名合同,因将债权作为让与的标的,其实际上与买卖合同或者赠与合同无异,根据债权让与有无对价,则可根据《合同法》第124条的规定,类推适用买卖合同或者赠与合同的相关规定。

(二)支付型债权让与

支付型债权让与则需要进行进一步的类型化分析。第一种类型即以债权作为对价的替代价款的支付型债权让与,其性质本质上为包含债权让与因素的类似买卖或者租赁合同的无名混合合同,应适用《合同法》中关于无名混合合同适用合同法总则的规定,并参照最接近的有名合同的规定,再将债权让与作为合同中的一项意思表示,承认债权受让人对出让人享有债务人通知请求权。

第二种类型是在买卖合同、租赁合同等基础合同订立之后,嗣后达成了债权让与协议,这类债权让与实际上并非真正的合同,而为基础合同的履行行为,但可参考英美法上的意见,基于交易便捷及嗣后的充分救济之考量,将该类合同认定为与基础合同具有效力关联性的从合同,债权被作为货币一样的支付手段,既非标的又不渉债权本身价款的意思表示,应当主要类推适用合同法总则与赠与合同条款。在债权让与嗣后的处理规则问题中,债权实际兑现与债权理论金额之间存在差异,若债权让与嗣后无效而债务已经得到清偿,则应当根据让与人与受让人的过错情形而确定返还金额。

在以往对于债权让与性质的讨论中,我国学者往往在统一论的观念下进行债权让与的学理解释与法效规则构建,然而无论何种学说,都难以圆融地覆盖形形色色的债权让与问题。债权让与所涵盖的“多类含义”亟需类型化的分析思维,通过分析不同类型债权让与的性质构建相应的法效规则。在未来民法典立法中,亦可以根据在目前概括立法下债权让与的类型化解释结论,进行进一步的规则细化与构建。