内容

对于信托行为的性质的讨论,并非为了概念的抽象和逻辑的融贯,而是因为其关系到信托的要件和法律效力,进而影响各方当事人和第三人的利益。从法律行为的视角对信托行为的性质进行剖析,虽有落入“窠臼”之嫌,但对于厘清信托合同、财产移转与信托行为的关系,进而揭示信托行为的本质却不无裨益。

首先,信托行为是否为要物行为?英美法上存在“衡平法不支持无偿受让人规则”,即在赠与和遗赠案件中,纯粹的无偿赠与会因为无交付行为而无效;相反,如果赠与已经完成,基于当事人自愿,该赠与被认为有效。信托契约与赠与类似,上述规则因而也被应用到信托诉讼中。逐渐地,英美法上确立起“财产要件”规则,即只有委托人具有向受托人转移财产的意图,并且完成财产交付的,信托方能设立;反之,缺少其中任何一个要件,信托不成立。大陆法系在继受信托制度的立法及司法实践中事实上也采纳了“财产转移要件”规则。但也不乏“财产移转非要件”的主张,甚至以特殊的商业信托作为例证。必须明确,在信托行为是否以财产移转为要件的讨论中,必须避免信托和信托合同的概念混用,商业信托的特殊性并未改变信托“要物性”这一基本属性。

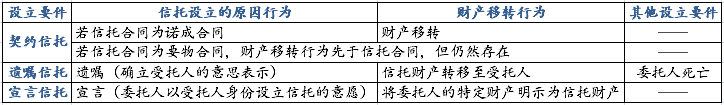

其次,信托行为为单一行为还是复合行为?争论的实质在于是否承认信托设立行为中的区分原则,即区分形成受托人为一定目的对信托财产进行管理、处分的行为和财产的移转或其他处分的行为。“复合行为说”就是区分原则在分析信托行为时的具体运用,这一理解能够较好地契合信托行为“要物性”的本质。根据信托设立的原因不同,意定信托可以分为契约信托、遗嘱信托和宣言信托,以下图示之:

我国现行《信托法》只有一处提及“信托行为”,然而也并非是在法律行为的意义上进行使用。而且由于制定时间较早,彼时对于法律行为的研究刚刚起步,故《信托法》对于信托行为的规定存在严重缺陷,表现在未能清晰界定信托财产的归属、未能适用区分原则厘清信托合同与信托的关系、对于遗嘱信托行为的规定语焉不详。未来应当以修法的方式将法律行为理论、区分原则等贯穿于信托行为的规制,如此不仅逻辑统一,也能够实现与其他民商法制度的协同。

原文从法律行为的视角出发,借鉴法律行为的一般规则和物权理论,对于信托行为的性质进行了清晰的解读,为信托这一“舶来品”在现行法律体系中寻找合适的安放位置提供了有益的思路借鉴,值得进一步深入探讨。

(本文作者:张泽丰,本网原创作品,未经授权不得转载。)