内容

谈,还是不谈,这也是个问题

——《谈判致胜》读书报告

一、引言:谈不谈的问题

谈判还是不谈判,这也是个问题?经历了一学期法律谈判课的学习,加上我对诉讼、仲裁等争议解决机制程序繁琐、费用高昂、效率低下的认识,我愈发认可罗杰·费舍尔的观点,支持“你总是应该乐于进行谈判”的绝对观念,不管是什么样的“血海深仇”,先坐下来谈谈好像理应是必经的前置程序。但《谈判致胜》的作者罗伯特·芒金教授用政治、商业和家庭领域的翔实例证和封面上大大“DEVIL”告诉我们,是否与敌人谈判也是个重要的先决问题。在下文中,我将简要梳理和分享本书的核心内容与我的个人感悟。

二、核心内容:三层思维框架与四点指导方针

本书共有四篇,采总分总的论述逻辑,开篇给出决定是否开启谈判的“三层思维框架”,中间篇目是具体的案例分析,最后一章则总结了“四点指导方针”。这头尾的“三层”与“四点”是本书的核心内容。

(一)三层思维框架

本书以一个涉及知识产权侵权的商业谈判案例为引,引出“是否应该与对手/敌人/恶魔谈判”这一现实困境,作者结合“直觉推理”和“分析推理”两大决策工具,将因应困境的思维框架归结为三个层次:避免感情陷阱——成本收益分析——合理考虑道德。

1.避免感情陷阱

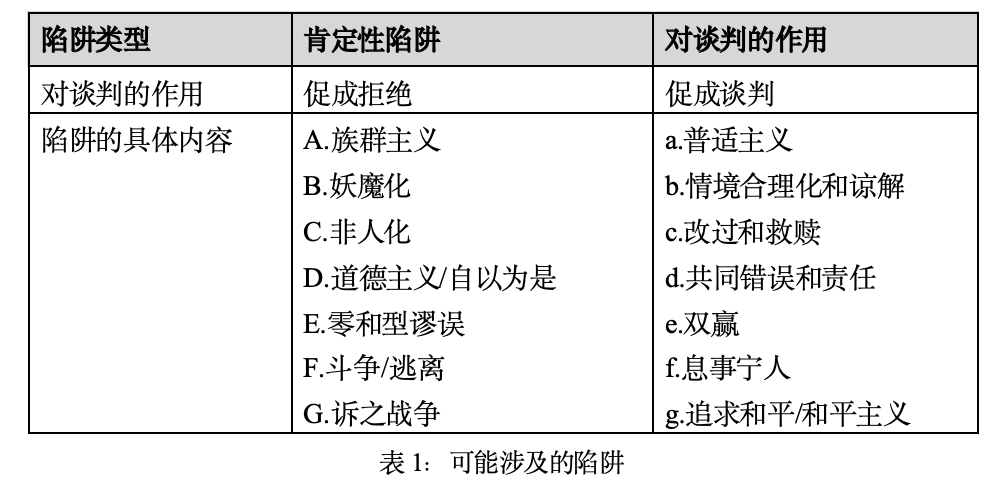

根据对谈判的促成作用,作者将阻碍明智决策的陷阱分为了“肯定性”与“否定性”陷阱。避免这些陷阱有两个步骤,一是承认并且确定他们,二是由自己来面对并判断不同的对立观点。具体的陷阱内容,如表1所示。

2.分析成本收益

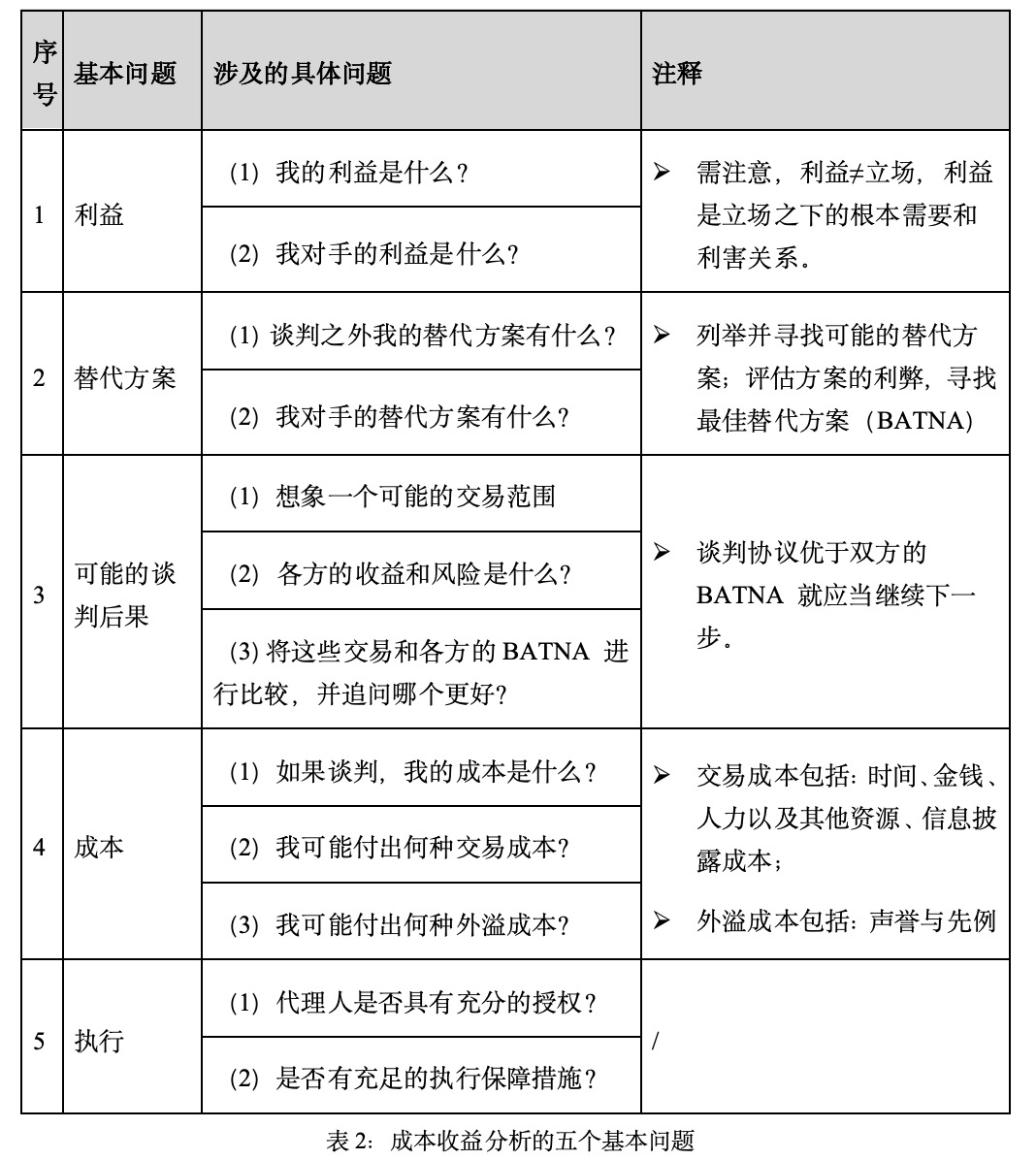

在确定并直面陷阱后,便需要书中的“斯伯克”先生对行为的成本收益作出具体分析,这涉及五个基本问题,我将之汇总为表2。

3.合理考虑道德

道德判断的适当角色是什么呢?作者认为,在做出全面的成本收益分析后,还要将道德判断纳入决策的过程,这一考虑有两点要求:第一,不简单依赖道德本能,充分考虑成本收益;第二,独立承担作出判断的成本。

(二)四点指导方针

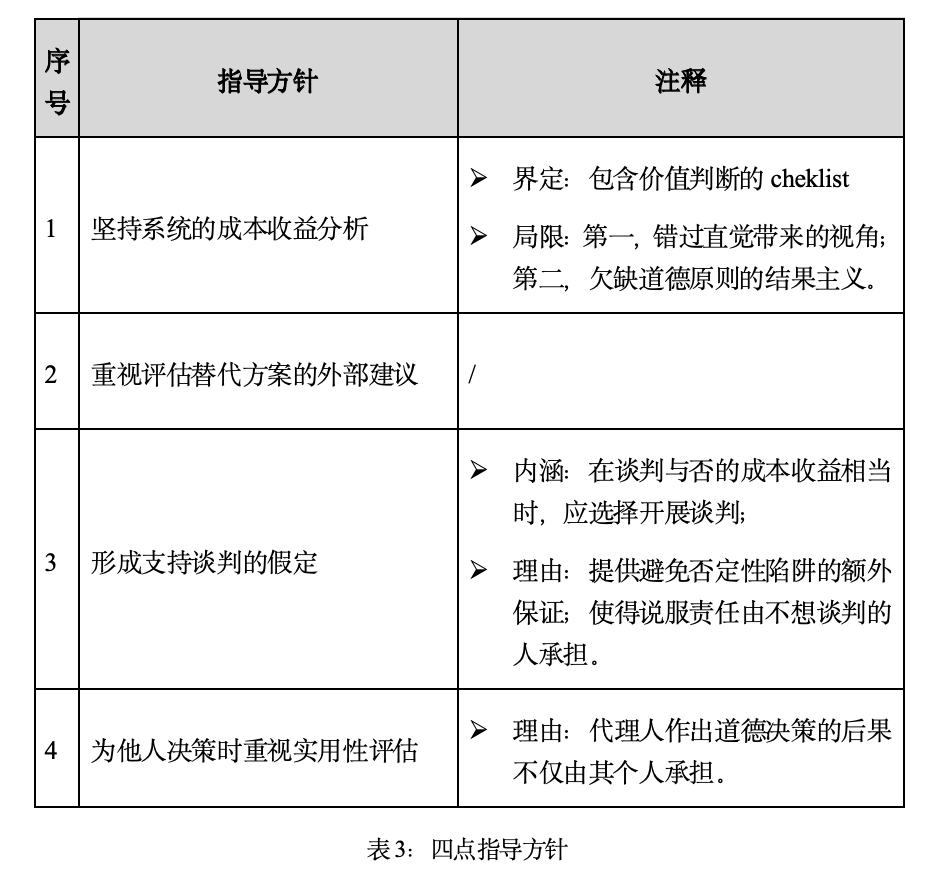

在将三层思维框架分别适用于政治、商业和家庭中的具体案例后,作者还给出了四点指导方针,我将之汇总为表3。

(三)评述与小结

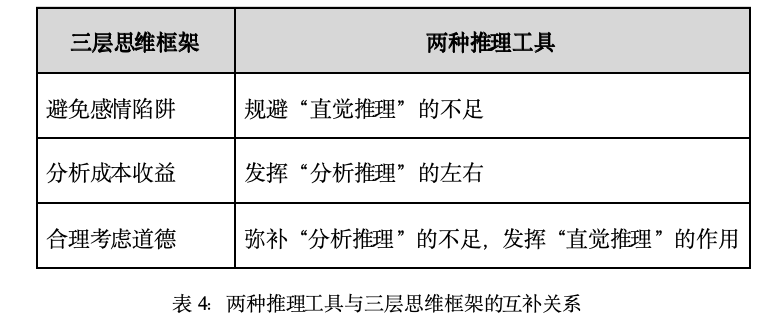

作者给出的三层思维框架,清晰对应和呈现了人类的决策过程,充分考量了“直觉推理”和“分析推理”的特征与缺陷,扬长避短将二者加以合理结合。在进行决策时,人类第一时间往往会开启“直觉推理”,将判断交给感性,此时就需要“避免感情陷阱”,进入到对成本收益的“分析推理”当中。但作者也承认对道德因素的合理考虑,认可“道德直觉”的重要作用,支持经理性分析且后果由决策者独立承担的道德决断,弥补了分析推理的不足。通过对三层框架,作者系统梳理了“直觉推理”和“分析推理”这两种推理工具的作用顺序与空间,指出二者的辩证关系,二者形成的互补关系如表4。

除此之外,作者还给出具体场合中适用三层思维框架需要注意的四点指导方针。其中前三点是一般性的方针,最后一点是特别性的方针,也是对“坚持系统的成本收益分析”这一方针的重述与强调。

三、个人感悟:谈判思维的惯性、框架与练习

(一)避免“绝对化”的谈判思维惯性

作者在书中多次强调对“绝对化”主张的天然厌恶,这一点我深有同感。正是基于“谈判万能主义”的绝对理念,让我忽视了是否谈判也是个问题,也是基于对他人“妖魔化”的绝对看法,使得人们忽视了他人的“可谈性”和谈判背后的潜在收益。通过对本书的阅读,我认识到应避免“绝对化”的谈判思维惯性,不应基于个人立场和情绪直接作出是否谈判的决策,亦不应当基于畏难情绪,过分夸大和绝对化谈判外诉讼/仲裁等争议解决方式的可能成本,产生绝对化的“厌讼”情绪。

除了是否谈判的决策外,谈判过程中具体方案的设计也要避免“绝对化”。例如在谈判前,要避免纯粹根据双方当事人的身份地位和掌握的社会资源预设当事人的强弱关系,而是要结合当事人在案件中切实的“利益关系”,设计谈判方案。再如,在谈判时,对一些关键的案件事实和法律依据要刨根问底,不能因其是我方当事人主张的,或是政府机关部门的惯常做法等原因,将之绝对化为谈判的事实基础,不妨多问一句当真如此?

(二)形成“系统化”的谈判思维框架

结合课程所学的内容,我同时意识到还需要形成“系统化”的谈判思维框架,可分为事前准备与事中反应两方面。

第一,谈判准备时应开展系统地思考与分析。在谈判前,就要对双方当事人的主要争议和诉求、谈判者的分工、谈判的基本思路和过程等进行系统地准备和涉及,形成框架性的谈判策略报告。并在框架性的策略报告基础上,不断填充更多的细节,确保事前的准备能够有效地落入框架当中。系统化的框架性思考不仅限于大的策略报告,在法律谈判中具体争议的实体问题中也要适用,谈判中的一系列问题都需要系统的框架性思考。

第二,谈判过程中应对思路有“框架化”地掌握。正如彭老师在课上提到,谈判现场上,谈判的思路实际上最为重要。在真正走上谈判桌后,谈判双方往往会形成较高强度的对抗,会使得很多谈判的技术动作和事先安排发生“变形”。此时,重要的不再是按照预先拟定的具体的技术路线开展谈判,而是要充分落实概括的谈判思路,及时推进谈判进程,实现谈判的核心目的,这就要求谈判者要将整个谈判高度凝练为简单的思路和框架,只有足够简单,在风云突变的谈判现场上才能及时反应。

(三)开展“场景化”的谈判思维练习

本书指出,将新概念运用于熟悉的情景和案例中,将使得学生对概念的掌握非常容易。而本书也是这样展开论述的,在第一篇完成对思维框架的介绍后,便在第二、三、四篇中将框架分别适用于政治、商业、家庭三种不同场景下与“恶魔”谈判的具体案例。在每个案例下,作者还另辟“评述”的板块,专门用思维框架中的分析工具对评述案例。这让我意识到谈判思维和技能的练习亦应当结合实际场景展开,就像课程中开展的模拟谈判一样,只有真正参与到谈判场景当中,才能了解这项活动对谈判者的具体要求,才会暴露出自身对理论的掌握与综合素质的不足之处。本书和法律谈判课程让我深切认识到,谈判是一门艺术,要在实际场景中亲自拿捏微妙的分寸;谈判也是一门手艺,要在实际操作中不断精进自己。

四、余论:不够准确的译名

通读本书后,再翻回到封面,我察觉到《谈判致胜》这个标题对本书主旨的归纳并不准确。本书探讨和解决的核心问题是“谈不谈”,而非是“怎么谈”,更非是“怎么谈才能致胜”。本书的英文标题显然对这个主旨作出了更好的概括:“与恶魔交涉:何时谈判?何时斗争?”。这样一本批评罗杰·费舍尔“总应谈判”绝对理念的书籍,却采用了《谈判致胜》的中文标题,不够准确的译名背后折射出的问题与陷阱,还值得我们进一步的思考。

本文为中国民商法律网原创作品,作者王壮壮,未经授权不得转载。