内容

一、侵权法第49条第2句后半句的所规范的责任主体

侵权法第49条第2句后半句规定了“机动车所有人对损害的发生有过错的,承担相应的赔偿责任”。但何为“机动车所有人”,含义不甚明确。要理解它到底规定了什么,需要回顾和重新界定中国机动车责任体系的两大核心条款,即道交法第76条和侵权法第49条之间的分工合作关系。

道交法第76条规范模式的独特性体现在,它回答了责任成立问题,却回避了责任主体问题。责任成立指的是,在什么前提条件下,一个交通事故会引发侵权法上的损害赔偿责任,受害方会获得一项损害赔偿请求权。道交法第76条通过规定三个责任构成要件解答了这一问题,但它也将责任主体的问题悬置起来。

随后,在立法上,侵权法第49条对这一问题做出了回应。该条规定:“因租赁、借用等情形机动车所有人与使用人不是同一人时,发生交通事故后属于该机动车一方责任的,由保险公司在机动车强制保险责任限额范围内予以赔偿。不足部分,由机动车使用人承担赔偿责任;机动车所有人对损害的发生有过错的,承担相应的赔偿责任。”虽然从条文的表述上看来,侵权法第49条仅仅适用于租赁、借用等个案类型,但事实上,它针对的是一个一般问题,即所有人与使用人不是同一人时,谁应作为机动车一方承担侵权责任。按照侵权法第49条第2句前半句,此时作为机动车一方承担道交法第76条责任的是机动车使用人而非所有权人。

不过,和机动车有牵连关系的并不只有机动车使用人,让机动车使用人承担道交法第76条的责任也不意味着其他人可置身事外,在特定条件下,其他牵连人同样应当为交通事故承担责任。从这一角度切入,侵权法第49条第2句的整体意义也就浮现出来了:前半句言明了机动车使用人应承担道交法第76条的责任,后半句则为剩下的其他牵连人设定了一个专门的责任基础。

需要指出的是侵权法第49条第2句后半句在责任主体上仅仅提到了“所有权人”,这是不完备的,与机动车有牵连关系并因此需承担责任的人包括但不限于“机动车所有权人”。从法学方法论的角度看来,此处出现了一个“开放漏洞”,即一条规范的语义范围过于狭窄,与它的规范目的不相称。这一点也被我国的司法实务者注意到了,故而最高法在交损解释第1条中将责任主体扩展至“机动车管理人”。因此,侵权法第49条第2句后半句必须同交损解释第1条作为一个规范整体来解释和运用。

二、责任构成要件以及阻却事由

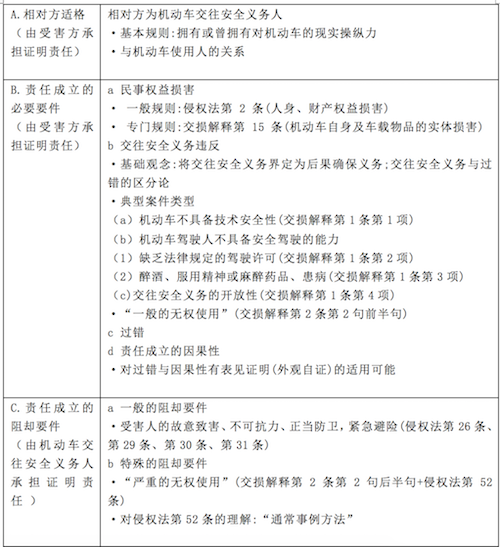

在我国法上,因违反机动车交往安全义务而生的交通事故侵权责任的请求权基础为侵权法第49条第2句后半句和交损解释第1条,责任前提包括:相对方适格;责任成立的必要要件全部满足;没有出现责任成立的阻却要件。现通过图表将要点做出总结。

我国侵权法第49条第2句的后半句是我国机动车交通事故责任体系的一个核心责任规范,最高人民法院出台的交损解释第1条、第2条、第6条对它的内涵进行了扩展和细化,经过恰当解释,它可以连同我国道交法第76条编织一张严密的责任之网,无论机动车使用关系链条如何延长扩展,都足以将链条上的全体牵连人网罗其中。

(本文作者:朴程健,本网原创作品,未经授权不得转载。)