内容

公司具有为他人担保的能力、法人与法人机关之间固有的法秩序,构成我国立法规范公司代表越权担保的制度基础。

1.公司为他人担保的能力

关于公司为他人担保的制度结构,不同时期公司法的规定差异巨大,从1993年公司法第60条第3款到2005年修订后的公司法第16条,制度上呈现出禁止公司为他人担保向允许公司为他人担保的演变过程。

2.法人与法人机关之间固有的法秩序

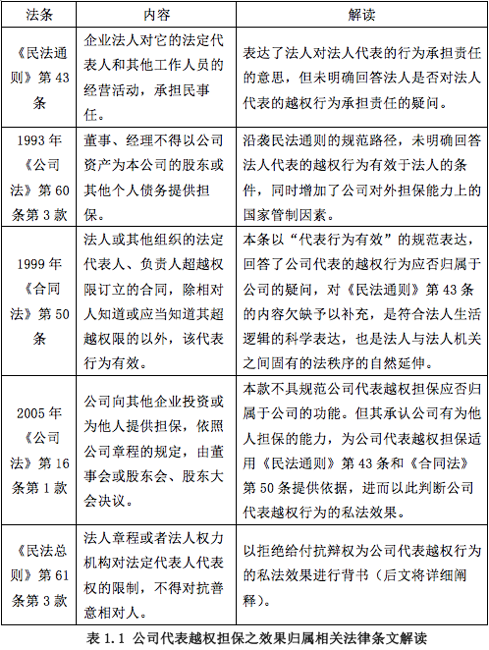

公司为法人,其行为通过法人机关进行,法人机关以法人名义所从事的行为即法人的行为,法人对其行为应当承担责任。这就是法人与法人机关之间的法秩序。但在社会生活中,人们通常将公司与公司代表当作不同的法律主体,相应就会产生公司对公司代表的行为应否承担责任的疑问。而对该问题的回答,则涉及对如下相关法律条文的解读:

《公司法》第16条第1款对公司代表越权担保的私法效果未予表达,构成“法律漏洞”,应予填补,此为理论和司法实务界的基本解释路径,具体而言,以下述三种解释方法对公司法第16条进行“法律漏洞”的补充:

1.关于担保合同的效力解释论

就担保合同是否因公司代表越权担保而无效的问题,最高人民法院现已明确《公司法》第16条并非效力性强制性规范,公司为他人担保违反该条款的规定,原则上不宜认定担保合同无效。

法律解释应当尊重法律文本的文义,《公司法》第16条第1款的规范文本未涉及“担保合同”是否有效的问题。担保合同的效力与公司代表越权担保的私法效果是受不同法律制度结构所规范的不同性质问题。前者以公司代表的越权担保归属于公司为前提,并应当依照“法律行为的效力”规则(生效要件或特别生效要件)予以判断,原本就与《公司法》第16条第1款不发生关联。

2.关于类推适用无权代理的解释论

类推适用无权代理的解释论,以类推适用无权代理的制度结构,来认识公司代表越权担保在相对人恶意时的私法效果,以确定公司应否对相对人承担责任。

此种解释论不受公司越权担保的立法论逻辑支持,且造成法律行为不同制度体系的矛盾。公司代表与公司的关系形式上类似代理人与本人的关系,但二者的制度逻辑却有着本质的差别。公司代表与公司具有同一性,公司代表的行为并非公司行为能力的延伸,公司代表以公司名义为法律行为,即为公司的法律行为,不论相对人是否知道其为越权行为,公司均应当对此承担责任。

3.关于相对人恶意的私法效果解释论

公司代表越权担保,相对人知道或应当知道其事实的,构成相对人恶意。在相对人恶意时,可否类推适用《合同法》第49条表见代理不成立的私法效果?

基于公司代表的法律地位不同于代理人,规范二者行为私法效果的制度逻辑应有所不同。“表见代表”规则未规定公司代表越权行为在相对人恶意时的私法效果,不能想当然类推适用《合同法》第49条。法律解释的类推适用应当遵循处理类似问题的不同规范在制度逻辑上的一致性。类推适用表见代理不成立的制度结构,进而将相对人恶意的私法效果解释为公司代表越权行为对公司不生效力,有悖于公司代表越权行为的制度逻辑,即法人与法人机关之间固有的法秩序。

1.公司代表越权担保的拒绝给付抗辩权

公司代表越权担保的拒绝给付抗辩权,是指公司代表越权担保而相对人知道或应当知道其事实的,公司有拒绝相对人请求其承担责任的抗辩权。

不论相对人是否善意,公司对其代表越权担保引起的后果均应承担责任,真正有疑问且值得讨论的是公司对相对人“如何承担责任”。依照《民法总则》第61条第3款的规定,公司代表越权担保而相对人恶意的,公司依法取得对抗相对人请求公司承担责任的权利。依照抗辩权解释路径,公司与相对人之间仅有承担责任或拒绝承担责任的问题,而不存在“无责任”或“不承担责任”的问题。抗辩权解释路径的制度逻辑,不同于解释法律行为有效与否的制度逻辑,前者以法律行为已经产生私法效果为基础,而不论法律行为是否符合法律规定的生效要件。

2.公司代表越权担保的司法裁判路径转变

《民法总则》第61条第3款以直接推定相对人“善意”的规则构造,对公司代表越权行为归属于公司进行背书,其私法效果的表达较之《合同法》第50条更加科学。在此基础上,公司代表越权担保的司法裁判路径应当是:

公司代表越权担保,公司不得以其违反《公司法》第16条第1款为由对抗善意相对人,但在善意相对人请求公司承担责任,而公司能够举证证明相对人恶意时,可以拒绝承担责任。公司代表越权担保,其后公司作出同意担保决议的,或在相对人请求公司承担责任,公司未在合理期间提出抗辩的,或公司已经实际承担责任后又提出抗辩而拒绝承担责任或请求返还的,人民法院不予支持。

3.抗辩权解释路径下的举证责任问题

公司代表越权担保,相对人请求公司承担责任的,在公司提出抗辩之前就将举证责任分配给相对人,违反公司代表越权担保的制度逻辑,且没有法律依据。理由在于:

其一,无权代理情形下的举证责任分配规则不适用于公司代表越权担保的情形。相对人疏于审查“公司代表”无授权或超越授权的,应自行承担因其无权代理所引起的法律责任,这仅在代理的逻辑制度下具有意义,此与公司代表越权行为是否符合公司章程或公司决议完全不同。混淆无权代理和公司代表越权行为的性质差异,客观上会造成相对人善意的推定规则被架空而失去其应有的法律意义,以致忽视并减缩相对人抗辩权制度结构下受保护的利益空间。

其二,法律文本并没有将相对人的善意与否同“形式审查义务”挂钩。《民法总则》第61条第3款明文使用了“善意相对人”这一术语,法律推定相对人善意,自无施加“形式审查义务”的正当理由和空间,否则,将与相对人被推定为善意的制度结构相冲突。且除相对人明知或已知的情形外,其应当知道公司代表越权担保应以“重大过失而不知”为判断标准。

(本文文字编辑王红丽。本文为中国民商法律网“原创标识”作品。凡未在“中国民商法律网”微信公众号正式发布的文章,一律不得转载。)