内容

(一)准确判定农地侵权行为的两个前提基础

1.把握农地范畴的法律内涵与外延

现行法律法规中,明确“农村土地”范围者仅见于现行《农村土地承包法》第2条:“本法所称农村土地,是指农民集体所有和国家所有依法由农民集体使用的耕地、林地、草地,以及其他依法用于农业的土地。”显然,该范围无法涵盖其他类型农地。

第一,根据《矿产资源法》《水法》等现行法规定,我国地表以下的土地观是民法、自然资源法分立架构下的土地观,即土地的涵义不包括土地中的矿产资源和水资源。第二,根据《物权法》第64条、第125条之表述,联结土地的集体所有权或者国家所有权形态,可以看出,我国地表及其地表以上的法律土地观是拟制动产制度和土地与建筑物分立架构相结合的法律土地观,亦即土地的涵义也不包括依附土地表面的农作物、树木等植被。第三,法律尚未明确对于农地的地上、地下空间所有权归属,但从实践中经验可以推断,农地的地上、地下空间所有权似乎并不依附于农地所有权。

综上,农地不包括农地中水资源和矿产资源,也不包括农地上建筑物、农作物、树木等植被,甚至不包括地上、地下空间。根据现行法律规则,农地依法定用途可分为农用地和农村建设用地,后者主要分为农村宅基地和其他非农建设用地。

2.掌控农地权益的结构与边界

中国民法典分则“侵权责任编”一审稿、二审稿和《民法典(草案)》将《侵权责任法》第2条中“权益”的“概括+列举”式保护范围改为高度概括式,以有效应对新型侵权行为的出现。在我国农地权利体系不断充实完善的过程中,将农地利益引入农地侵权行为的对象中,意味着在不能适用农地权利的侵权法予以救济的情况下,可以借助于对应予以保护农地利益的解释,实现对农民因农地而产生的利益尽量充分保护。而对农地利益范围的把握,则需要在不断调整变化的农地生产关系背景下,借用侵权法上权益界定方法明确新生利益类别的可救济性。

(二)阐释农地侵权行为的三个向度特征

1.侵权客体显明的不动产性

农地的不动产属性,一方面使得农地权利人无法避免某些农地侵权行为的发生,且不得不承担一定的容忍义务。另一方面,在侵权行为认定上相较其他侵权行为对过错的要求程度较低,甚至不以过错为要件,且在承担方式上往往以回复不动产物权圆满性为必要手段。此外,农地作为财产,其使用价值具有一定特殊性:一是除非人为损毁,一般来说,该使用价值将具有恒久性;二是该使用价值关涉子孙后代的生存、生活。

2.侵权构成要素考量面向的政策性

在法律上认定农地侵权行为成立时的政策考量,既要避免社会发展所发生的损害由受害方独力承受之情形,又要避免对农地权利过度保护而有碍社会发展之情形。基于农地的不动产性及其特殊的使用价值,政策考量性将在多种农地侵权情形认定上体现得极为突出,如工业污染侵权、地下采矿侵权、城市和道路规划侵权等。

3.关联农地侵权法律关系的错综复杂性

围绕着农地产生了错综复杂的法律关系,包括农民个体与农村集体之间源于集体所有而产生的组织隶属法律关系、基于土地承包经营合同而产生的平等主体之间契约法律关系、集体成员之间因归属同一集体而产生平等社员法律关系,还有国家基于土地行政管理而产生的行政管理法律关系、国家基于农地征收征用而产生的征收征用法律关系,还包括基于农地所有权及承包经营权的物权性而产生的对世法律关系等。正是这些法律关系的存在导致农地侵权行为的复杂性和多样性。

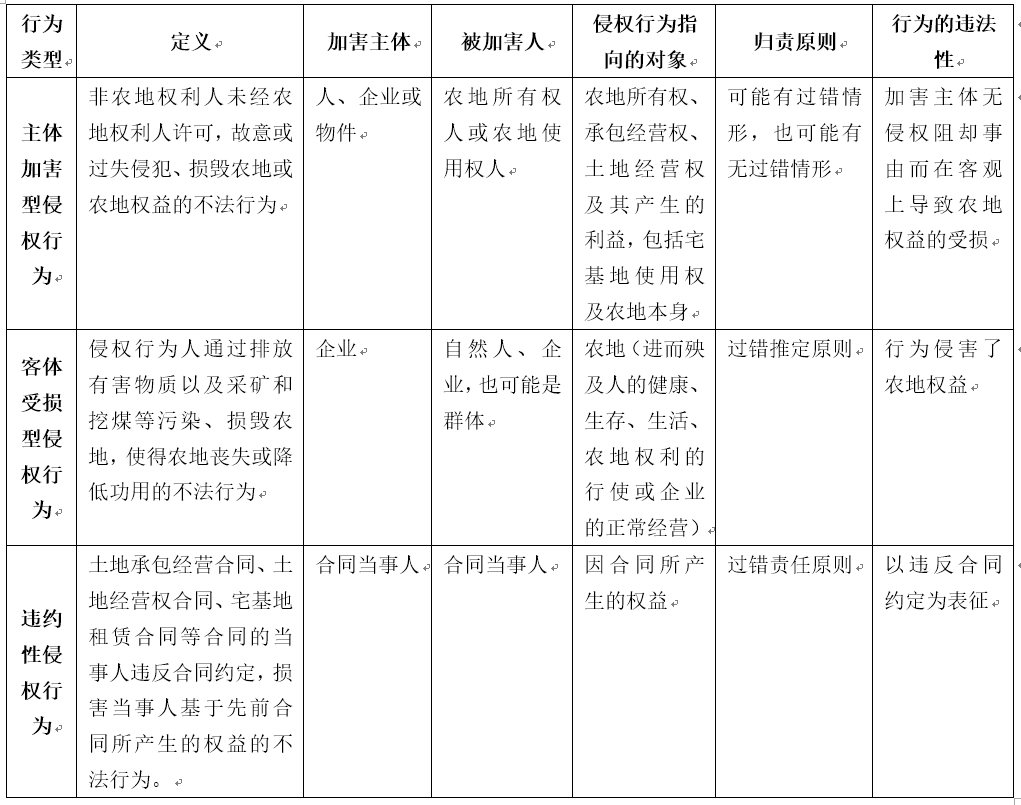

(一)农地民事侵权行为类型定位

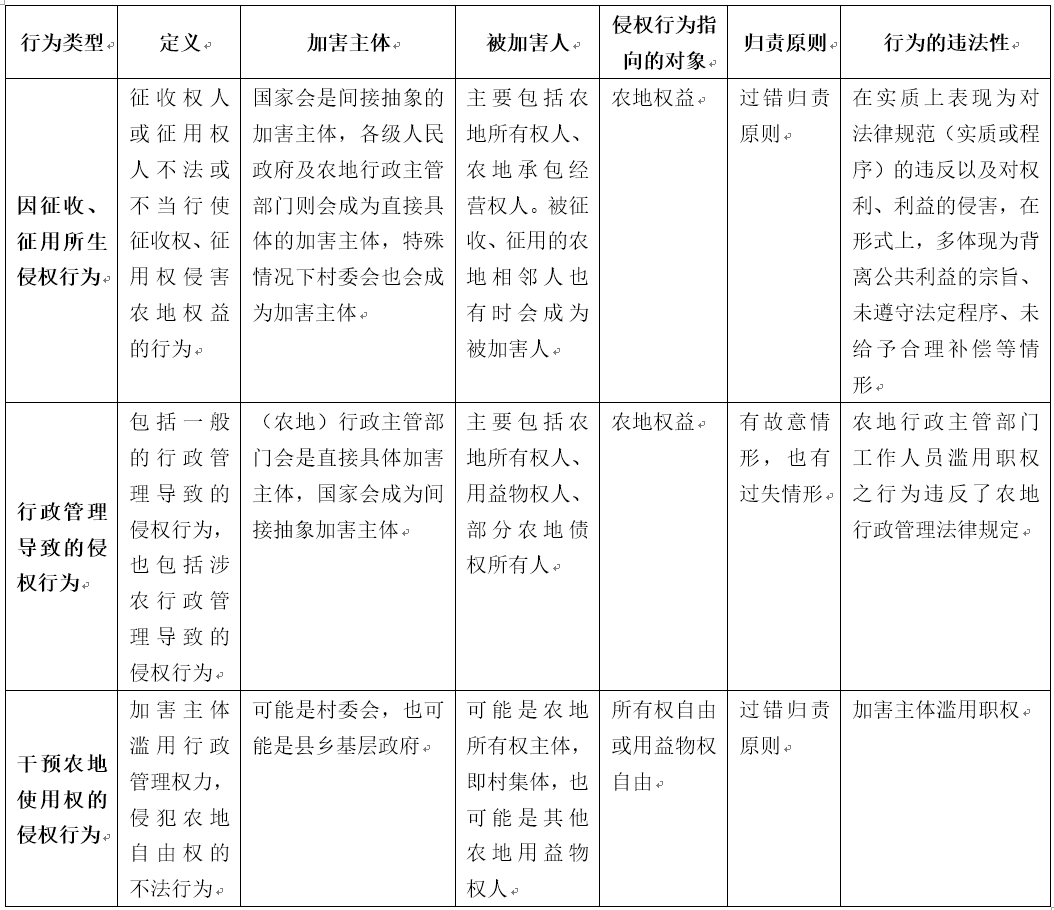

(二)农地行政侵权行为类型定位

(一)农地民事侵权责任形态规范适用读解

1.承担主体加害型侵权行为责任之规范及其适用

主体加害型侵权行为表现为不法侵害人对农地权益的侵害,可以《侵权责任法》第2条的一般条款作为请求权基础,也可在单行法中找到独立请求权基础和明确的责任承担形态:首先是《物权法》中规定的物权请求权体系;其次是农地单行法或其他法律法规中明确的侵权类型和责任承担形态,对于农地单行法或有关农地的法律法规中,明确规定了某类侵权行为及其责任承担形态的,司法中宜直接参照适用,而仅明确侵权行为或责任承担形态的,则适用《侵权责任法》即未来“侵权编”中的有关规定予以填补。最后,其他法律尚未规定的农地权益请求权基础,可依据《侵权责任法》中的一般条款作为请求权基础,根据受害权益类别和救济目的选择具体的侵权责任形态。

2.承担客体受损型侵权行为责任之规范及其适用

对于因污染环境和破坏生态造成损害的,以及其他尚未达到污染环境或破坏生态的程度,但对农地价值造成破坏的不法行为,均适用《侵权责任法》有关规定,具体形态则以对权益之救济之必要而定。值得注意的是,在适用责任方式时,既要考虑对农地直接经济损失的救济,也不能忽视对农地本身的救济。适用停止损害、排除妨碍、消除危险、恢复原状责任方式常常比赔偿损失的责任方式更为有效,意义更大。在基于政策考量,不得已而适用赔偿损失的责任承担方式时,应对农地直接经济损失和农地本身价值都予以赔偿。

3.承担违约性侵权行为责任之规范及其适用

就违约责任竞合的问题而言,对于法律或司法解释,例如法释〔2005〕6号第6条和第12条已有明确规定责任承担形态时,宜从其规定;若无规定,可由被侵权人选择救济路径和责任承担形态。另外,在“三权分置”后土地承包权、宅基地资格权的明确和落实后,对司法机关来说如何有效区分违约性侵权行为与主体加害型农地侵权行为,区分其侵权责任和救济路径仍是难题。

(二)农地行政侵权行为责任形态规范适用读解

1.一般规则

“职务侵权”作为一种未列出的具体侵权类型,参照适用侵权责任认定的一般规定。对于法律法规或司法解释已经明确诉讼形式和责任形态的农地行政侵权行为,当从其规定。而对于其他类型的农地行政侵权行为,当随着立法和司法解释的逐步完善,明确其救济路径和责任承担形态。

2.征收、征用中侵权行为责任适用

对于因违法征收、征用而引起的行政侵权行为,法律规定以行政诉讼救济为路径。关于损害赔偿和补偿范围,理论上应是农地违法征收、征用造成的直接损失,若满足《国家赔偿法》第3条之情形导致精神损害的,应当在侵权行为影响的范围内,为受害人消除影响,恢复名誉,赔礼道歉;造成严重后果的,应当支付相应的精神损害抚慰金。

3.农地行政管理中侵权行为责任适用

农地行政管理中的侵权行为具有行政和民事双重属性,民事责任的承担主要借助行政程序在确认行政违法基础上对民事权益进行救济。侵权责任承担方式主要有撤销行政行为、赔偿因此造成的损失。需要注意的是,近年来对土地行政管理共同责任的强调,使得民事权益赔偿的过程中,将存在多个责任主体承担连带责任的空间。由此加大了纠纷处理的复杂程度,适用法律应尤为明晰具体责任主体之具体责任。

4.干预农地使用权侵权行为责任适用

干预农地使用权的行政侵权行为,大多是以行政命令形式作出。可采取的救济路径是在出现农地权益受损而提起诉讼时,一并提起对所涉行政规范性文件的审查。因违法行为既有具体行为又有抽象行为,于责任承担方式上便包括撤销具体行政行为和赔偿因此造成的损失。对于不合法的行政规范性文件,根据现行《行政诉讼法》第64条,人民法院可不将其作为认定行政行为合法的依据,并向制定机关提出处理建议。

四、结论

本文尝试总结了农地侵权行为的概念内涵和法律特征,以法律关系及其构成中的关键要素为标准,对农地侵权行为进行了初步类型化,可将农地侵权行为类型化为农地民事侵权行为和农地行政侵权行为。农地民事侵权行为可划分为主体加害型侵权行为、客体受损型侵权行为、违约性侵权行为;农地行政侵权行为可划分为因征收征用所生侵权行为、行政管理导致侵权行为、干预农地使用权侵权行为。可以发现,农地侵权责任认定与承担有关的规范丛生又公私交融,在制度救济上则因侵权类型不同而路径相异。

(本文文字编辑康秉国。本文未经原文作者审核。本文为中国民商法律网“原创标识”作品。凡未在“中国民商法律网”微信公众号正式发布的文章,一律不得转载。)

文献链接:《农地侵权行为解析及其责任适用》