内容

我国理论界与司法实务界就承包方为谁的问题上存在着“农户”和“集体成员”两种争锋相对的观点,其根源并不在于制定法本身表述的不明确,而在于观察者的认知立场与目的不同。农户论旨在证成土地承包经营权的不可继承性,集体成员论则旨在证成其可继承性。但《农村土地承包法》在制定时并未将土地承包经营权能否继承的问题作为其制度选择的立场,故以承包方是农户为由来否定土地承包经营权之可继承性的观点,在解释论上缺乏依据。

事实上,“承包方是农户”涉及的是承包合同的当事人问题,而“土地承包经营权得否继承”涉及的则是财产权(物权)主体问题。农地承包合同是创设土地承包经营权的合同,合同的当事人主体与基于合同所创设之用益物权的权利主体不能直接画等号。作为农户家庭成员的集体成员才是真正的物权主体,农户只是为实现“家庭承包经营”之经营方式而构造出来的经营主体。

就“农户家庭”而言,是否有必要将其扩展至“同居家庭”,不仅是一个立法论问题,也是一个亟待解决的解释论问题。我国现行法虽不认可同居的婚姻形成力,但却并不否认其对于家庭关系的形成力。鉴此,在农地承包中作为承包方的农户家庭应包括同居家庭下的农户家庭。具体原因如下:

首先,从家庭自身的定义可得出,在中国传统社会中,家庭与户是相重合的。因而,同居也同样是家庭的本质特征。当然,现代法上的同居与中国传统社会中作为户与家庭之本质特征的同居并非同一概念。现代法上的同居不仅有共同居住的意思,还以两性结合为必要条件。但在域外法上,不少国家和地区的立法已不再囿于婚姻这一模式调整家庭关系,而是将非婚同居作为一种家庭模式对待。

其次,从人类学的角度出发可发现,家庭作为一种上层建筑,对其存在起决定性作用的仍是一定的经济基础。人类实因“为了生计,必须合伙”,而非因“为了享乐,所以结合”。故在特定的历史时期、国家或者地域,立法者出于特定的目的可对法律所认可的婚姻关系强加某种特定的形式要求。但对于家庭的形成,想要只确认一种家庭形式(基于合法婚姻的家庭)恐怕非立法理性可企及。

最后,我国司法实践对于同居家庭模式实际上持认可态度。如最高人民法院认定应将同居关系纠纷纳入家事审判的范围之内、司法实践中将《反家庭暴力法》的适用范围扩展至同居关系成员间的保护等,都明确表明了实践对同居关系所形成的家庭关系的认可。

家庭成员资格的取得应以“共同生活”为标准,家庭成员之间应当具有共同生活的属性。当然,家庭成员应是共同生活的人,但共同生活的人未必是家庭成员。即家庭成员与亲属是两个无必然联系的概念,具有亲属关系的人之间未必能形成家庭关系,反之不具有亲属关系的人之间也未必不能形成家庭关系。依此逻辑,家庭成员资格的丧失也应以“不再继续共同生活”为标准。

就农户家庭而言,有两个特殊问题需予以明确:其一,农户家庭成员必须具备集体成员的资格。因农户家庭是由具有集体成员资格并取得土地承包经营权的家庭成员组成的,具有集体成员资格便是取得农户家庭成员资格的必要条件。其二,未在承包权证上列入的家庭成员也可能被认定为农户家庭成员。尽管在相关权证中列明农户家庭成员是法律对登记机构的一项明确要求,但权证的记载只起到一个初步的证明作用,对是否有遗漏以及是否具有真正的成员资格,仍须进行个案的实质认定。

综上所述,户内家庭成员即是指具有集体成员资格并实际取得土地承包经营权的家庭成员;户外家庭成员是指虽然具有家庭成员资格,但或因不具有集体成员资格而不能取得土地承包经营权、或因虽具有集体成员资格但未实际取得土地承包经营权的农户成员之外的其他家庭成员。因此,对《农村土地承包法》第16条第2款的正确理解应为:户内家庭成员对土地承包权益是依法平等享有的,而户外家庭成员不能与户内家庭成员平等享有土地承包权益。

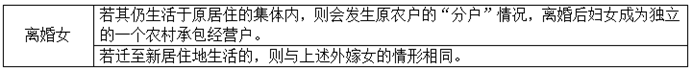

(一)外嫁女、离婚女、丧偶女的特殊承包权益

《农村土地承包法》第31条对外嫁女、离婚女、丧偶女三类妇女的权益保护,已突破了基于共同生活和集体成员资格的户内家庭成员的认定标准,使有关妇女的户内家庭成员的身份丧失与土地承包经营权的丧失之间发生了分离,而赋予了其特殊的承包人地位。

1.外嫁女

外嫁女与内嫁女的不同在于,其不仅丧失了原生家庭的成员身份,还因结婚而“归化”为新的农村集体的成员,从而丧失原生集体成员的身份。根据减人不减地政策,集体无权收回外嫁女的承包地,此时外嫁女承包地的保有利益本应归属于其娘家,但现行法将该权益仍保留给了外嫁女。即外嫁女虽然丧失了农户家庭成员和集体成员的双重资格,但若其在新居住地未取得承包地,其原承包人资格就不因之而丧失,其原土地承包经营权也不因之而消灭。

2.离婚女

3.丧偶女

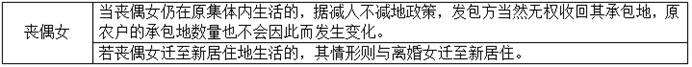

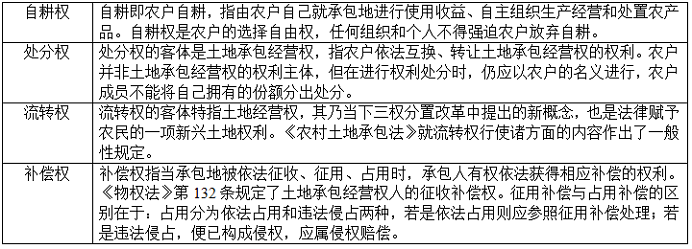

(二)承包人自耕权、处分权、流转权与补偿权

(三)数承包人之间对土地承包权益的共同共有

首先,承包人对土地承包权益的共有应为共同共有,主要理由在于:数承包人是同一农户家庭的成员,相互之间具有家庭关系,因而其共同共有的基础是法定的。即虽然在取得土地承包经营权时,发包人按照一人一份的等分原则进行发包但这并不意味着承包人之间形成的是按份共有关系,一人一份只是土地承包经营权创设取得时的量化方式而已。

其次,原则上只有在共有基础丧失时才能够分割共同共有的土地承包权益。《物权法》第99条所谓的“有重大理由需要分割”在此亦指共有的基础丧失,这不同于通常的夫妻共有财产分割。

最后,农村承包经营户的债务应由实际经营人共同承担,而非一律由全部的承包人共同承担,不参与经营的承包人不承担责任。此外,需注意由农户财产承担并不等同于由家庭财产承担。

(一)土地承包经营权的特定继承

现行法所规定的土地承包经营权人应具有本集体成员的资格,乃一项贯彻始终的强制性条件要求,在创设取得、转让取得和法定移转等阶段,均须满足该要求。否则会因权利主体不适格而不能发生取得和保有土地承包经营权的物权变动效果。故只有特定的继承人才能继承承包人的土地承包经营权。

特定继承人的范围应受制于以下两个条件:一是应具有集体成员资格,二是应具有家庭成员资格。故具有户内家庭成员资格或具有集体成员身份的户外家庭成员继承人,有权共同继承土地承包经营权。非上述两类继承人之外的其他继承人,则无权继承。

(二)承包收益的继承

承包收益是承包人的生产经营所得,纳入可继承的遗产范围毋庸置疑问题。若农户成员为一人,则不存在通过财产权分割以确定遗产范围的问题。若农户成员为数人,该数人对于生产经营所得享有共同共有权,则应先按照等额分割的原则进行共有财产的分割,在被继承人的承包收益分出后,再由其继承人单独继承或者共同继承。

(三)征收补偿款的继承

征收补偿款属可继承的遗产,但其不属于承包收益。在性质上,已故承包人应得的征收补偿款属于其作为集体成员、土地承包经营权人和地上青苗及其他附着物的所有权人,在上述事项被征收后,其获得的补偿款乃是由其所享有的原财产权转化而来的财产,理应属于遗产。此外,因征收补偿款不具特定身份性,故无须像土地承包经营权的继承那样须限定为特定的继承人,凡是已死亡承包人的继承人都有权继承。

(四)“继续承包”的继承属性

立法规定可对林地和四荒地继续承包的原意即应为允许继承。即相对于耕地之上的土地承包经营权而言,对于林地的土地承包经营权和四荒地的土地经营权,继承人享有继承自由,无论其是否具有集体成员资格以及无论是否具有家庭成员身份,都有权继承。

(本文文字编辑陈猛。本文未经原文作者审核。本文为中国民商法律网“原创标识”作品。凡未在“中国民商法律网”微信公众号正式发布的文章,一律不得转载。)

(文献链接:《权益主体视角下农户家庭成员土地承包权益研究》)