内容

(一)“人格物”权利冲突的具体表现

《中华人民共和国民法典》第1183条第2款规定了对侵害具有人身意义的特定物的精神损害赔偿规则,正式确立了对“人格物”上人格利益与财产利益的双重保护。“人格物”上可能存在分属于不同权利主体的多个民事权益,当各权利主体同时主张行使其合法权益时,势必在“人格物”上引发剧烈的权利冲突。

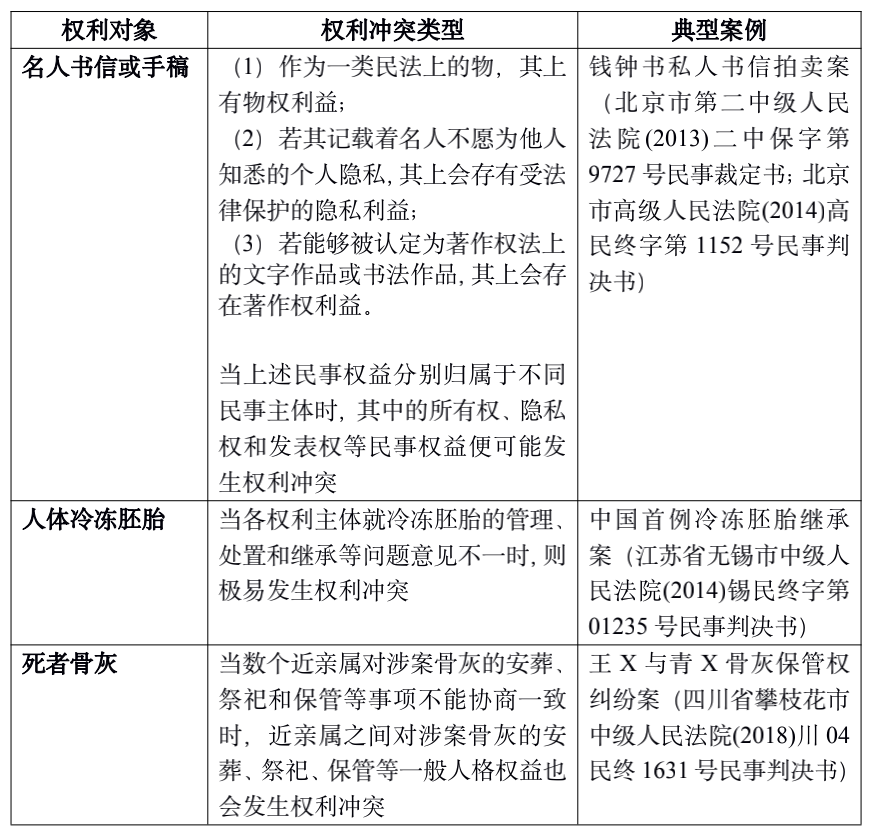

从既有案例看,“人格物”权利冲突目前主要表现在名人书信或手稿、人体冷冻胚胎、死者骨灰三种权利对象上。如图所示。

“人格物”的权利冲突类型主要包括财产权与人格权、人格权与人格权之间的权利冲突,特殊情形下还会在私权益与公共利益之间发生冲突。事实上,有关“人格物”的归属、管理、处分以及其在婚姻、继承关系中可能发生的分割难题,都属于“人格物”的权利冲突。可以预见的是,未来的“人格物”权利冲突类型将日趋复杂多样。

(二)“人格物”权利冲突的构成条件

综合考量各类权利冲突概念的本质属性及“人格物”权利冲突自有的特殊性,“人格物”权利冲突的构成条件主要有四:

第一,存在着两个及两个以上具有合法依据的民事权利。此处所指权利应作广义理解,可以包括没有被权利化但民法仍予以保护的一般法益,如一般人格利益。冲突之权利具有各自合法性是权利冲突区别于侵权行为最基本和重要的特征。

第二,各冲突权利之间的利益范围发生交叉重叠。权利的利益范围实际上是权利权能,传统民法一般称其为权利内容。受到立法者的有限理性、社会的变动性、法律语言的模糊性等因素的影响,某些情形下权利的利益范围未被立法者清晰界定,由此引发权利的利益范围的交叉重叠。

第三,冲突双方中任何一方权利的行使将限制甚至排除另一方权利的行使。这一特征可以看作是权利冲突的必然结果。

第四,各冲突权利所包含的民事利益均附着于同一权利对象,即相关“人格物”上,继而冲突各方依其合法权益都要求对该权利对象行使某种法律所允许的客观支配。

(一)冲突权利的行使顺位无法可依

“人格物”权利冲突的裁判思路是在民事法律中寻找相互冲突的民事权利之间的价值位序,进而确定各权利的行使顺位。然而,除对少数财产权有行使顺位的规定外,对于财产权与人格权、人格权与人格权之间发生冲突时的行使顺位规则,我国现行法未置一词。民法中现有的相邻关系、紧急避险制度虽可在一定程度上化解权利冲突,但该二者的适用范围与“人格物”权利冲突不在一个逻辑层面,从而没有适用空间。在规范缺失的背景下,司法上常常采取实用主义的权宜之计,回避权利冲突的问题本质。尽管处理了大量新型民事纠纷,但尚未能针对性地构建完善统一的权利顺位规则。

(二)权利冲突中的“妨碍行为”司法定性不清

在“人格物”权利冲突的相关案例中,法院对冲突一方行使权利给另一方造成损害的行为(以下简称“妨碍行为”)的法律属性的认定普遍存疑。司法审判中要么回避其法律属性的定位,要么将其认定为侵权行为、权利滥用。然而,“妨碍行为”与侵权行为存在本质差异,“妨碍行为”的行为人往往不具有主观过错,并且该行为人系行使其具有法律依据的权利。“妨碍行为”亦不构成权利滥用,因为“妨碍行为”虽然同样具有合法的权利外观,但行为人主观上不具有“加害他人”之明显目的,不存在道德上的可非难性。

(三)权利冲突的责任后果认定失当

受制于冲突权利的行使顺位缺少相关规则,司法机关在“人格物”个案中并未明晰该类纠纷的民事权利冲突本质,而是转向侵权法寻求案件裁判的请求权基础,将“妨碍行为”界定为侵权行为或权利滥用。由此“人格物”权利冲突的法律后果便成了侵权行为的责任后果。但司法上这种责任后果认定明显不妥当。一方面,该种裁判进路属于法律适用错误,“妨碍行为”并非侵权行为或权利滥用,即不应将其法律后果界定为侵权责任;另一方面,这种责任认定其实是让合法行使权利给他人造成损害之人承担侵权行为的完全赔偿责任,不符合公平原则。

(一)“优先权利”的识别与确定

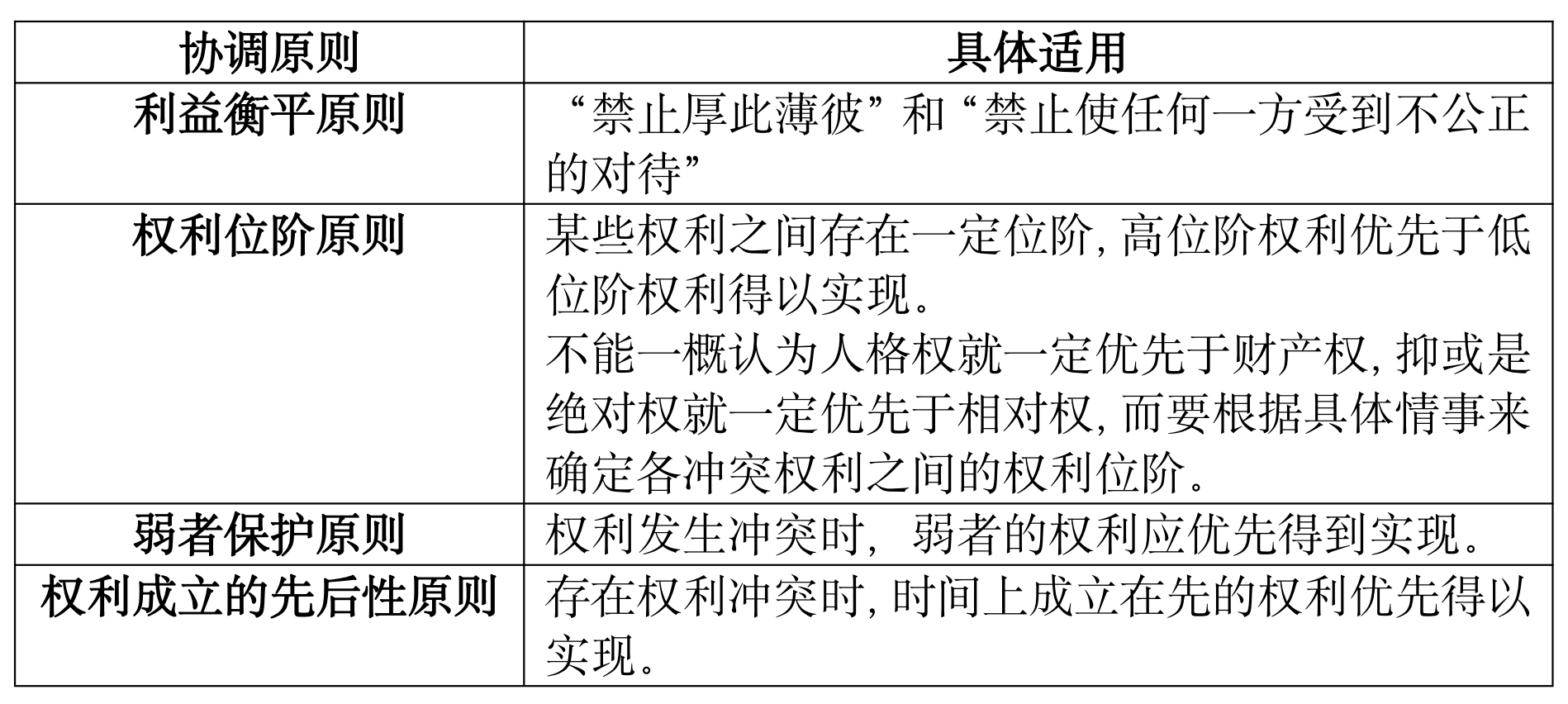

为打破权利冲突造成的权利行使僵局,须在冲突权利之间选择一个优先考虑的权利(以下简称“优先权利”),允许其优先行使。尽管民事法律没有解决“人格物”权利冲突的行使顺位规则,但法官、当事人可在民法基本原则、民事习惯及民法法理的最低限度价值共识下,基于普世的正义观念、经验常识和协调原则,确立冲突权利的行使顺位。

相较于更为抽象模糊的法律原则,民事习惯的可操作性强且易于适用,故在有可资适用的民事习惯时,应优先运用民事习惯来识别和确定“优先权利”,前提是不得违反公序良俗。在无民事习惯可供参照时,可考虑以民法基本原则、民法法理作为最低限度的价值共识,通过价值补充方法,根据具体情事、依社会一般的秩序观念和伦理道德为标准,客观确定冲突权利的行使顺位。

(二)比例原则:对“优先权利”行使的必要限制

鉴于“优先权利”行使的方式、手段、范围等无法量化,应对其进行必要限制,以控制法官的自由裁量权,合理衡平冲突双方的利益关系。为此,可以适度引入“比例原则”。

比例原则拥有较为客观的价值判断的制度品格、最小侵害的利益衡量观以及禁止过度的法律理念。在已识别出“优先权利”的情况下,比例原则用于确定“优先权利”行使的方式、范围、时间、地点和程度等,以使“优先权利”的行使对相对人的损害程度最小。故在“优先权利”的行使过程中,若存在多个权利行使方式可达致权利目的时,应采取对相对人损害最小的方式,保证权利行使之目的与权利行使之手段之间法益相称。

(三)公平责任:对权利冲突中受损方的适当补偿

《民法典》第1186条所规定的公平责任条款,是侵权法的责任成立规范,而不是责任成立后的责任分担规范。公平责任足以成立为一项独立于过错责任、严格责任的归责原则。鉴于“优先权利”的行使给相对方造成损害之情形与公平责任的内在价值理念与外在构成条件均契合,应考虑引入公平责任对冲突另一方的权利损害进行适当补偿,从而使冲突各方的利益达到相对协调均衡的状态。因本条规定适用公平责任须“依照法律规定”,故可以考虑将“人格物”权利冲突中一方行使权利给相对方造成损害之情形类推适用于《民法典》第182条第2款紧急避险人的补偿责任,待到时机成熟再考虑将其纳入后续的民事司法解释中。

“人格物”上的权利冲突仅仅是私法领域中权利冲突的一个面向。鉴于法律概念自身的封闭性与抽象性,权利冲突规范的先天局限与不足,加之解决权利冲突所必须依赖的价值判断本身一直是难解之题,各类民事权利冲突的现象与种类不仅渐呈复杂之势,纠纷解决的难度亦会不断增大。“人格物”上权利冲突的构成机理与司法裁判原则,虽然有其自身的特殊性与逻辑要求,但对一般性的民事权利冲突的解决乃至对法学领域内的权利冲突的理论研究与实践应用,仍具有较为重要的参考价值与意义。

(本文文字编辑胡新平。本文未经原文作者审核。本文为中国民商法律网“原创标识”作品。凡未在“中国民商法律网”微信公众号正式发布的文章,一律不得转载。)