内容

(一)非典型担保基本范畴

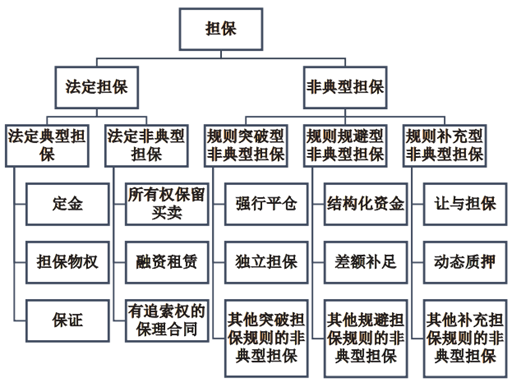

狭义的非典型担保是指,《民法典》等法律法规已经规定的法定担保措施之外,金融创新中市场主体通过合同安排构建的、具有保障债权实现,或确保投资收益获取等担保功能的交易模式,包括强行平仓、独立保证、差额补足协议、结构化资金、让与担保、动态质押等,而不包括所有权保留买卖、融资租赁、有追索权的保理等未直接在担保制度中规定为典型担保的法定非典型担保。

(二)非典型担保的法律特征

第一,非法定性。金融创新中的非典型担保(以下简称“非典型担保”)是市场主体为实现担保功能,通过合同安排构建的交易架构,其构成、特征、效力均由合同约定而非由法律规定。非法定性是非典型担保与法定担保之间最本质的区别。

第二,独立性。非典型担保不仅着眼于保障主债务的履行,更强调可预期收益的获取,从而提前进行风险分配,为交易提供确定性。

第三,复合性。非典型担保往往嵌套在其他的交易安排之中,通过多重法律关系交织实现担保功能,而实现担保功能的交易安排本身就是合同的主要组成部分,难以与合同其他要素进行分离,典例如回购合同。

第四,便捷性。非典型担保适应金融市场高流通性的需求,具有权利设置和权利实现便捷性的特征。例如供应链金融中发展出来的动态质押则采用了委托第三人进行监管的方式来实现权利的设置。再如不同于法定担保在物的担保中限制归属型清算的使用,对于处分型清算的清算方式和清算条件进行限定等,在非典型担保中,处分担保物的权利是否完整以及对处分时机的把握是否自由则是其有效控制风险的关键所在。

前述显著区别于法定担保的特性反映出非典型担保与现行担保制度间存在明显的不兼容性:一方面以“去担保”形式隐藏的非典型担保“是否构成担保”这一基础问题存在争议,另一方面非典型担保被识别为担保制度意义上的担保措施后,由于其与法定担保的显著差异,在法律适用上亦存在困惑。

(一)非典型担保的识别路径

解决前述问题的关键在于厘清何谓《民法典》第388条所规定的“担保功能”,以明确何为应当被纳入担保制度规范射程的交易措施。对于担保功能的准确定义,需要回归功能主义担保观的起源。基于《美国统一商法典》中的担保功能主义实质性识别的规则,可通过“担保权益”排除担保交易措施中其他因素的交叠影响。在我国制度语境下,“担保权益”可定义为债务人或特定第三人向债权人所提供的,根据债权固有法律性质所具有的保障措施之外的,使得债权人得以先于其他债权人获得债权实现,或者拥有其他债权人所不具备的额外获得受偿的权益。而所谓“担保功能”,就是在法律效果上使债权人获得了“担保权益”。此外,对于通过数种交易叠加而实现担保功能的非典型担保而言,由于其在形式上无法分离识别且在实质上具有混合合同的性质,故对其进行判断时还应当辅以对担保的制度功能作为判断及论述的依据。

(二)基于集合论的类型划分

在完成非典型担保“是否构成担保”的识别后,还应当进一步探究担保制度对其的包容性关系,从而明确其法律适用规则。事实上,非典型担保与法定担保是对立统一的,非典型担保是法定担保基础上的延伸,法定担保是非典型担保在长期适用中获得市场及司法认可后的立法转化。

以集合理论进行解释,非典型担保的特征是集合A的元素,法定担保的特征是集合B的元素,如前述,非典型担保与法定担保的特征之间存在契合部分,即集合A、B间存在交集Z,则集合Z中的特征为非典型担保与法定担保所共有。Z在A中的补集X中的特征仅存在于非典型担保中,Z在B中的补集Y中的特征仅存在于法定担保中。当一项非典型担保存在更多Z中的特征,而X中的特征更少时,则该项非典型担保与担保制度的亲和性更紧密,当X中的特征更多而Z中的特征更少时,相应则疏离于担保制度。此外还需说明的是,当非典型担保存在于X中的特征与Y中的特征是相反的时,则与担保制度的兼容性和亲和性也更弱。由此,根据前述兼容性和亲和性之间的差异,非典型担保可以划分为规则突破、规则规避、规则补充等三种类型。

其一,规则突破型非典型担保存在更多X的特征,并且这些特征与Y中的特征相冲突,从而在一定程度上突破了现有担保制度的规则,如股票质押融资、独立保证、期货交易中的强行平仓制度等。

其二,规则规避型非典型担保在特征上也更多落入X中,但这些特征与Y中的特征并非冲突,而是通过交易结构上的处理使得相关措施在形式上较难被识别成担保措施,以规避现行担保制度体系或其他相关法律法规的限制,如结构化资金、差额补足协议、增信措施等。

|

|

其三,规则补充型非典型担保则具备更多交集Z的特征,使得这些担保措施的构成和法律效果与法定担保有较多相似之处,可以通过现行担保法律框架的一般规则进行解释适用,如让与担保、动态质押等。

此种依据现行担保制度对不同模式非典型担保的兼容性差异所进行的类型划分更符合金融创新中非典型担保的特点,为其效力判定提供更为客观的标准,也能以问题导向为非典型担保的制度完善提供更有针对性的方案。

(一)规则突破型非典型担保超脱于现行制度

担保制度构建的法定性在一定程度上可以视为强制性规范,为市场主体设置的担保措施在担保法中运行设立了限定,以最大限度维护交易安全和制度稳定。但在以金融为核心的市场经济中,担保作为服务于金融交易而应亦步亦趋随之创新的工具,前述法定性即成为了禁锢。由此,金融市场主体基于经济理性,为使担保措施能够与其需求适宜,便设计出突破甚至违背现行担保规则限制的非典型担保。因其源于市场实践,顺应市场需求,实践中并未完全否认其效力,但因其与现行规则存在摩擦,给市场主体和裁判者都带来不少困惑。

(二)规则规避型非典型担保规避现行制度

规则规避型非典型担保属于法律规避,其所规避的法律规则包含三部分:其一是行为法层面担保制度对于担保措施的法定性要求;其二是主体法层面公司对外担保的决议要件和信息披露要件;其三是金融监管层面对金融创新中交易行为和担保措施的管控。与规则突破型非典型担保直接突破现行担保规则不同,规则规避型非典型担保通过“去担保化”的交易结构处理,使其在表面上难以被识别为担保,因此也难以通过担保制度中的规则对其进行规制,比如差额补足协议案件的裁判思路在不同法院间存在明显差异。鉴于对市场交易秩序的尊重,以及市场主体融资难的实际问题,目前无论是金融监管部门还是司法审判部门对这样的交易安排并未全盘予以否认,但对其在法律性质上的定性以及如何进行法律适用的问题却给理论研究和实务工作带来经久不散的迷雾。

(三)规则补充型非典型担保难以融入现行制度

规则补充型非典型担保更多存在于规则体系尚不完善的动产担保中,原因一方面是大陆法系传统的忽视与缺失而需要市场实践经验的补足,另一方面是源于英美法系的动产担保的实质判断标准更灵活而对非典型担保天然更具相容性。同时,由于其特征较多为非典型担保与法定担保的共通特征,因此其在类型、构成和法律效果上都与其他法定担保类型有许多相似之处,在理论和实务中更容易获得承认。与规则突破型非典型担保、规则规避型不同,担保制度对规则补充型非典型担保的不兼容性主要表现在其所使用的公示方法与法定公示方法不同,从而导致其在是否完成担保权利设置以及触发与其他担保权利的效力对抗规则等方面存在疑问,比如动态质押的公式方法争议。

第一,整体肯定非典型担保的效力。非典型担保是市场主体的合同安排,应当遵循契约自由原则,尊重市场主体的意思自治,尊重商事主体在商事合同关系中的商业逻辑,认识到非典型担保作为一种非正式制度对现行担保制度的补充作用,整体上应对其效力予以肯定。

第二,严格对待规则突破型非典型担保。对规则突破型非典型担保,当其与现行法律法规的强制性规定相悖,以及破坏金融秩序,造成系统性金融风险生成时,对其效力应予以否定,如政府隐形担保;但对于并不必然冲击制度秩序但无序发展会带来负外部性的具有“合经济性”的规则突破型非典型担保,规范的引导可能比直接禁止的效果更佳。

第三,审慎对待规则规避型非典型担保。对规则规避型非典型担保,应当保持审慎的态度,但如果其未违反法律法规的强制性规定,则不宜否定其效力。具而言之,一方面对于外观上“去担保化”,但通过层层嵌套的合同设计将担保功能隐藏于其中的非典型担保,应当运用穿透式审判思维将其定性为担保措施。另一方面,应按照非典型担保所规避的规则是否为效力性强制性规定来对其效力进行判定:其一对于行为法层面的规避不构成否认效力的理由;其二,对于主体法层面的规避应当严格审查,未按规定形成有效决议的非典型担保应予否认;其三对于金融监管层面的规避,不宜作为否定合同效力的依据。

第四,宽容对待规则补充型非典型担保。对规则补充型非典型担保,应当以宽容的态度,认可约定的法律效果。因其实际上大多已经在司法实践中得到较为广泛的认可,但基于避免立法争议和保持法典体系性的考量并未纳入法典,在立法滞后于实践的情况下可以通过法律解释的方法使其与现行法律制度相容。

伴随着商品经济的发展和市场经济的兴起,担保措施已从保护债权顺利实现的被动防御机制演变成为市场主体迫切需求的增加信用、获得融资的主动型工具。即便《民法典》所构建的担保制度已经进行了许多适应金融交易特点的改进,仍旧无法完全满足市场的制度需求。由此,作为市场自发形成的非正式制度的非典型担保,于一定程度上补充了作为正式制度的担保法的不足,且能够提升担保制度的经济绩效,符合经济理性,应当予以宽容和尊重。但对于违反法律强制性规定,同时可能引发金融风险累积的非典型担保措施,应坚决抵制。只有正确对待金融创新中的非典型担保,才既能为金融创新保驾护航,充分发挥金融的资源配置功能,又能实现维护金融安全,防范金融风险的目标。

(本文文字编辑马国杰。本文未经原文作者审核。本文为中国民商法律网“原创标识”作品。凡未在“中国民商法律网”微信公众号正式发布的文章,一律不得转载。)

文献链接:金融创新中的非典型担保类型化探讨