内容

《九民纪要》第78条规定,金融消费者的既往投资经验、受教育程度会影响金融机构的责任承担。但实践中,即便投资者存在投资经验,也并不当然能够减免金融机构的责任。适当性义务的履行是卖者尽责的主要内容之一,也是买者自负的逻辑前提。但是,卖者尽责并非卖者全责,卖者尽责是对买者自负的制约,不宜过分对金融投资者进行倾斜保护。由此,过失相抵规则所实现的“或多或少”效果更为可取。另外,卖者全责的方案会产生一系列问题,比如助长消费者的投机心理,致使消费者放松对金融机构的评判,降低投资者自身注意义务等。投资者作为一个理性主体,不应被苛求更多,但也不应被过分保护。

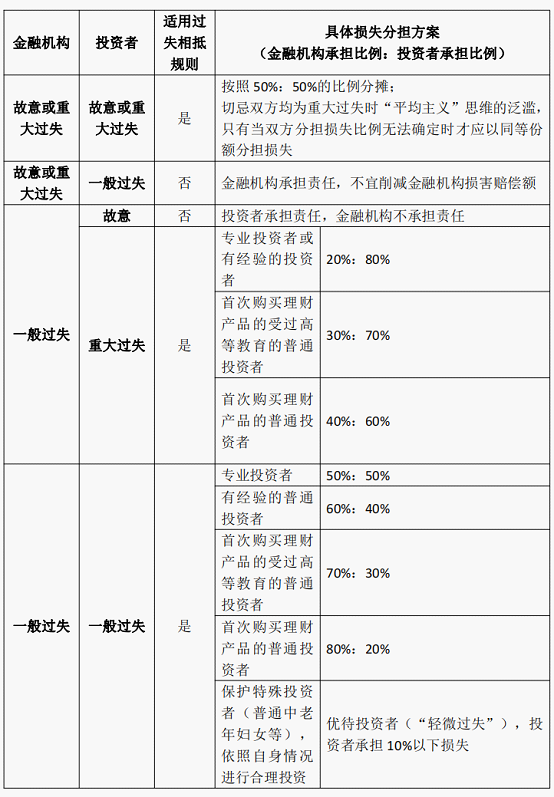

实践中存在金融机构承担主要责任、当事人承担对半责任、投资者承担主要责任等三种裁判模式。由此可见,在适用过失相抵规则时,法院主要考虑过错要素,部分判决也提及原因力、市场风险要素。具体而言,消费者具有投资经验、未尽注意义务、违反减损义务、市场因素介入成为削减损害赔偿额的依据。然而,损失分担的裁判标准并不统一。既有裁判揭示了在确定损失分担方案时应考虑的要素及其具体判断依据,有其合理性,但在个别情形下对过失相抵规则的适用过于随意,在究竟由金融机构还是投资者对市场风险负责这一问题上未形成定见。损失分担问题仍需在学理上进一步探讨,来为司法实践确定相应的权衡框架。

(一)判断要素的综合权衡

在适用过失相抵规则时,应当对原因力和过错进行权衡,除此之外也应考虑物的风险和运营风险以及其他情况,此处“其他情况”是指与公平分配损失相关的整体情况。以上适用过程呈现一种多要素权衡的状态。对于过错、原因力、风险三要素的综合权衡实际上即动态体系论的应用,但是该理论未提供进一步的精确方案。既有的讨论在谈及原因力或过错的权重时,仅对双方的原因力程度或过错程度进行比较,缺乏真正意义上的比较与权衡。推动综合权衡方案在过失相抵规则上的可操作性,需要确定过错、原因力、风险三项要素的权重。根据“要素A*充足度a1+要素B*充足度b1+……=法律效果R1”,似乎可以实现精确的损失分担。但是,这不仅会加大法官恣意的空间,也会增加法律适用的不确定性,实非良方。

(二)过错一元模式的确立

采取多要素综合权衡的方法确定金融机构与投资者分担损失的比例并非颠扑不破的真理。其一,过错和原因力要素。原因力的大小与过错的轻重均属规范层面的判断,在过错客观化的背景下过错程度更容易量化,直接比较当事人的过错更具可操作性。由此应将原因力这一要素的影响拆分为二:在要件层面,其可通过相当因果关系予以实现,即在满足“若无,则不”法则的基础上对相当性再作考察;在效果层面,将原因力对责任比例的影响纳入过错要素进行一体评价。其二,风险要素。其与过错程度实质上是“同向”的,过错程度越高,风险分配的正当性越充分。其三,“其他要素”的考虑,其已在理论上受到批判。综上,在确定金融机构与消费者的责任比例时,应确立以过错要素为中心的一元模式,即从“复数要素的综合权衡”到“单一要素的权衡”。

(一)权衡因素的筛选

在判断金融机构是否履行适当性义务时,应考虑投资者的理解力、判断力等因素。从司法实践来看,判断投资者的过错程度时,应综合考虑投资者的行为能力程度、投资经验、受教育程度、义务违反类型等因素。故而,是否违反适当性义务和过失相抵所需斟酌的因素存在一定程度的重叠。为了避免“全有全无”的后果,如果先认定金融机构违反适当性义务,在此基础上再对损害赔偿额进行削减,能够实现更为弹性的评价。无论是判断金融机构是否违反适当性义务,还是判断投资者是否存在过失,都涉及对顾客属性的考量,前者判断的是金融机构是否违反对他人的义务,后者判断的是投资者是否违反对己义务,二者并不存在所谓的评价矛盾。因此,对顾客属性的考量可分为二阶段进行:第一阶段将其用于判断是否违反适当性义务,即质的层面;第二阶段将其用于对损失的分担,即量的层面。

(二)过错程度的判断

第一,一般标准的选择。在对注意程度进行判断时不应以统一的客观标准为基础,应区分不同的交往圈与年龄层。不同的金融机构、投资者均可能因违反善良管理人的注意而被认定为存在过错,但针对不同主体有不同的注意义务要求。在过失相抵中,核心工作是将违反理性人标准构成一般过失的金融机构、投资者之间的过错进行量化比较,即重要的是金融机构和投资者过错的“可比较性”。由于过错因素考察的是行为人对损害的预见可能性和回避可能性,行为人对风险的认知能力是核心因素,因此对不同群体的注意义务要求有所不同。即使金融机构和投资者均存在一般过失,其程度实质上也不同。

第二,投资者过错的判断。如果投资者具备相应的知识或没有意识到显而易见的错误,或者从可识别的不具有相关资质者处获取资讯,或者虽对理财产品的风险有一定认识,但未对理财产品进行充分理解,发生损失后仍继续进行交易,均存在重大过失。如果投资者从金融机构推荐的理财产品中进行选择,因理解力存在偏差未能选择合适的理财产品,则为一般过失。

对于投资者过错程度的判断,还可以结合投资者的类型进行细化。《证券期货投资者适当性管理办法》第7条将投资者分为普通投资者与专业投资者。金融机构对普通投资者主张过失相抵会更为困难,双方当事人并非处于平等地位。而专业投资者往往需要尽到更高的注意义务,其被评价为有过错的可能性更大,适用过失相抵规则的概率更高。同理,在均为一般过失的情况下,普通投资者的过错程度通常较轻。在普通投资者内部,也应根据投资经验、受教育程度等方面的差异,对过错程度做相应的量定。

即使普通投资者具有特殊的投资经验和教育程度,也不能一概将其排除在适当性义务规范的保护范围之外。金融机构应综合考虑投资者的职业、年龄、投资经验等因素,不能直接将具备投资经验、受教育程度较高的投资者一概评价为专业投资者,投资经验不能完全等同于投资者的专业化程度。需要注意的是,仅在受害人具有过失相抵能力时才能适用过失相抵规则。认知能力和判断能力存在“多”“少”之别。在高龄者与残障人士购买金融产品时,应更难认定其存在与有过失;即使被认定,对损失的分担比例也应较小。

第三,金融机构过错的判断。对金融机构过错程度的判断应区分金融机构的类型。金融机构在不同情形下所扮演的角色不同,其应尽的注意义务有别,比如仅仅负担审核义务或者负担更重的匹配义务,此时过错程度自然存在差异。

综上,区分投资者类型、认知能力和判断能力的大小以及金融机构类型,皆意在对过错要素进行更为精确的判断。对不同的投资者和金融机构,对其注意义务程度的要求不同,在判断过错大小进而权衡时,也就存在更为细化的操作方案。

(三)过错权衡的框架

在金融产品领域,不应忽视金融消费者对己的关照义务,交易中金融机构固然应尽到适当性义务,投资者也应尽到相应的注意义务,此乃诚实信用原则的要求使然。相较于“全有全无”的逻辑,“或多或少”的中庸方案更为契合买者当心与卖者尽责的双向要求。通过过失相抵规则,立法者实际上为法官创设了相当的自由裁量空间。虽然无法针对当事人的过错构建完全精确的数量模型,但至少应确定相对具有可操作性的方案,以避免法官恣意等不合理情形。在确定由金融机构承担主要责任之后,可区分投资者类型、认知能力和判断能力的大小以及金融机构的类型,由法官在个案中具体裁量投资者的损失承担比例。

(本文文字编辑胡玥。本文未经原文作者审核。本文为中国民商法律网“原创标识”作品。凡未在“中国民商法律网”微信公众号正式发布的文章,一律不得转载。)