内容

我国著作权法在理念、总体结构、主要内容上是著作权体系的立法模式,但在一些具体问题上又杂糅了版权体系的规则。因此,不可避免地出现了条文之间的逻辑矛盾,主要表现为以下三个方面。

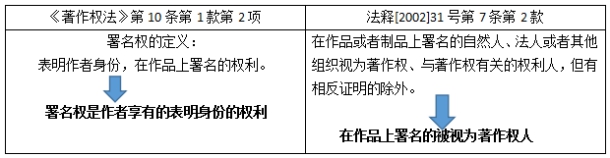

(一)法条解读之矛盾

很明显,著作权人与作者不是一个概念,著作权人既可以是作者,也可以是非作者。但是上述法条容易让人产生疑惑:署名权究竟是作者的权利,还是著作权人的权利?非作者的著作权人是否享有署名权?

(二)学者观点之争论

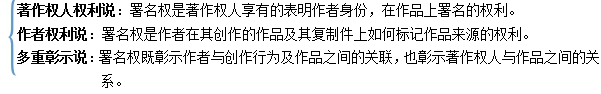

由于法条在表述上的问题,学者关于作者、著作权人、署名权、精神权利的论述也存在诸多争议,主要形成了关于署名权主体的不同观点如下:

从文义解释而言,上述学说存在诸多问题。第一,法理与规则相冲突。同一论著中有关署名权的观点自相矛盾。第二,不符合现行法中的署名权定义。我国《著作权法》明确规定,署名权是“表明作者身份”的权利,而不是表明著作权人的身份。第三,混淆了作者与著作权人。依据我国《著作权法》第9、11条,作者与著作权人是两个不同的概念。只有在法律没有特别规定时,作者享有著作权,成为著作权人。此时,两种身份集于一体。

(三)司法实践之差异

立法上逻辑矛盾的规则表述缺陷、学界中理论体系失调地解读,导致司法实践在处理纠纷时,也存在不同的审理思路。一种审理思路为:争议对象是否为作品,原告是否参与了创作。遵循作品——创作——作者——署名权的论证思路。另一种则表现为:先确定争议对象是否是作品,之后确定著作权人,最后解决署名权保护问题。即作品——著作权人——署名权。在说理论证部分,法官将著作权人与作者两个法律术语交叉使用。

权利构造取决于权利保护对象的本质属性,署名权是基于作品而产生的权利。

(一)抛弃作品“人格观”

作品“人格观”认为作品是作者思想、情感的外在形式,著作权法应保护作者的人格利益。该观点存在逻辑缺陷,把思想与情感、思想与情感的外在表现形式(作品)、人格要素三者等同化,并将人格利益概念进行泛化解释。

衍生物与本体不能混为一谈,表达自由是人格利益的组成部分,但表达自由的产物——作品,不属于人格要素。作品一旦创作完成,就外在于人体本身,不再属于人之为人理应具有的基本条件。因此,只要作品创作完成后,基于作品而产生的利益,都应归属于著作权法规范效力之内,不能再回到人格权法领域。著作权法不保护人格利益,保护的是作品中体现的与作品相关的作者的精神利益。

(二)树立作品“智力成果观”

否定了作品“人格观”后,不应再以作品“反映人格”为基点分析问题,可以用“智力成果观”替代“人格观”,概括作品的本质。

作品是智力成果具有规范价值。首先,智力创作是区分所有权与著作权保护对象的标准。其次,智力创作是区分著作权与邻接权保护对象的标准。最后,智力创作是区分作品与非作品的标准。

同时,作品是智力成果,已经在学界、立法和司法层面达成了共识。

在客观第一性上,作品是智力成果,是作者独特智慧的表达。基于对作品的这一事实判断结论,需要正视作品之上既有精神利益,也有财产利益这一事实。借鉴专利法的权利分置模式,在作品之上设立两种权利——作者权和著作权。作者权由创作作品的自然人,作为创作者独享,著作权由创作者与非作者的投资者按照一定规则分享。作者权设立的目的在于确认客观事实:作品出自谁,“表达”谁的所思所想。著作权设立的目的在于分配作品在市场运作中的经济利益。因此,作者权是一种确认机制,著作权是一种利益分配机制。

在上述重构的作品权利体系模式下,作者权与著作权均设置署名权。作者权中的署名权是表明创作者的身份,著作权中的署名权是表明著作权人的身份。以此来解决我国现行著作权法中仅有表明作者身份的署名权,没有表明著作权人身份署名权所带来的困境,不失为一种可行之策。