内容

(一)共识与分歧:算法创作物法律保护的学术争议

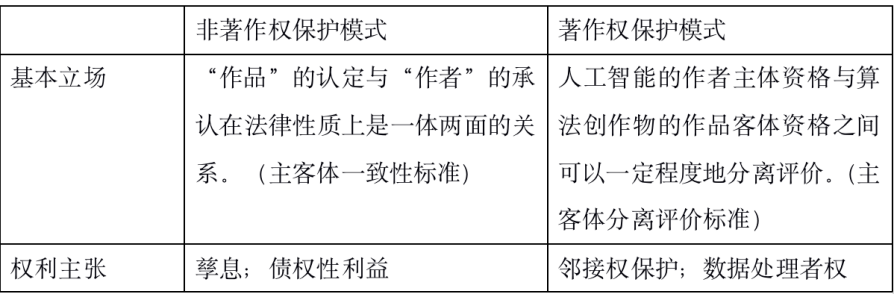

人工智能是实现人类利益的工具,不应具备权利主体的资格是人们的共识。但是,进入算法时代后,算法创作物在越来越广泛的作品类型领域具备高度的作品外观,学界在是否赋权这一根本问题上产生了分歧。赞成对算法创作物赋权的观点可概括分为著作权保护模式论与非著作权保护模式论。两者的根本分歧在于:在不承认人工智能作者(主体)资格的前提下,能否相对独立地从算法创作物(客体)的角度考虑权属模式的选择。

(二)分析视角的转向:从法教义向法功能转变

算法创作物的法律定性问题是根本争议。现有文献大多从法教义学角度,着重分析论证人工智能实施的算法创作活动与“作者”、“创作”、“作品”等法律概念的一致性,通过逻辑推理提出了不同的权属方案。但仅以严格的法律概念和法律逻辑为依据选定算法创作物法律权属模式,难以从根本上满足社会现实的复杂需求,不如转向功能性的考量。

持反对保护观点的学者忽略了算法创作物与普通作品在外观上难以分辨的事实。若将算法创作物作为公共领域的数据自由使用,负面影响有二:第一,要么使消费者承担更重的注意义务,要么要求人工智能的设计开发者采用技术措施确保消费者可以直观辨识。无论是哪种选择,在技术或制度上均难以实现;第二,极大抑制人工智能产业的创新激励。事实上,通过财产权机制保护人工智能技术与其输出结果是促进人工智能产业发展的重要推动力。

无论是在作品范畴之外主张将算法创作物定性为孳息或具有特别产权的数据信息,还是主张新设邻接权保护,也在一定程度上回避了算法创作物因高度的作品外观给版权市场带来的影响。这种另起炉灶制度构建会带来立法必要性和制度成本的问题。从制度便利性的角度来看,基于客体外观的相似性而将算法创作物认定为作品是最优选择。

独创性是专属于自然人的创作性思维在作品中的表现形式,创作性思维是否独属于自然人的主体性判断是算法创作物能够接受独创性检验的前提条件。

(一)自由意志的科技破解:创作性思维作为事实判断的理论基础

将创作作为人类固有的自由意志的一种形式是近代人本主义哲学的理论规定。即便当代世界各国著作权中都设立了法人作品的形式,但却明确地指出,作者一般仅指实施了创作活动的自然人。算法创作极大动摇了这一法律思想的根基。然而,算法创作是高度模拟人类创作思维的结果,与人类思维具有一定程度的同源性。这种同源性致使人们在面对人工智能的算法创作时,不会简单地予以否定。如果将自由意志作为主体区别于客体的唯一标准,那么当人工智能具备与人类无异的自由意志时,就必然要接受人工智能的主体性。这种哲学隐喻又被称之为“硅的伦理”。

(二)自由意志事实性的证伪:可被价值选择的创作性思维

“硅的伦理”至少存在两个方面的理论不自洽:第一,在科学层面如何辨别人工智能具备“自由意志”仍是悬而未决的技术问题。“图灵测试”与“汉字屋测试”标准存在明显的分歧,两种标准皆在自己设定的目标上实现了逻辑自洽,却又无法站在对方逻辑体系中有效反驳。

第二,在哲学层面对自由意志的讨论立场各异且自成体系。从形而上学的角度来看,自由意志是伴随着语境变化而变化的多维度概念;从实践角度来看,人类对于自我的认知和理解随着科学和社会的发展不断更新。

综合上述两点,自由意志的存否并非是通过科学检验和证据验证的事实判断。或可基于特定的法价值理由或法功能性需求,将算法创作认定为据有著作权法意义上的创作,进而允许对算法创作物进行独创性审查。

(一)读者中心主义:主客体分离评价的法理基础

近代以作者为保护核心的著作权制度的立法思想是作者中心主义。该思想强调作品是作者人格延伸,作者对作品的诠释享有绝对的权威性。读者中心主义重塑了现代著作权制度:作品独创性的判断不以揭示作者身份为前提,而是以读者的感受与理解为依据。

(二)作品的商品化:主客体分离评价的经济基础

著作权制度对作品价值的关切是从市场经济价值角度展开的。作品的商品化使得作品的价值从艺术价值转向市场价值,把商业价值作为作品可版权性的内在判断标准。一方面,作品独创性的存否以公众需求为根本依据;另一方面,公众对作品独创性的需求,实质上是意愿为使用作品付费的经济动机。

(三)主客体分离评价标准下算法创作物视为作品的正当性

读者中心主义实现了作品诠释权的转移,作品商品化实现了作品定价权的转移。当算法创作物在形式上具备高度的作品外观时,读者(消费者)既能从算法创作物中感受到与普通作品无异的知识享受,又在市场交易中愿意与普通作品一样支付对价,则可将算法创作物视为作品参与到著作权市场竞争之中。

(四)算法自由:主客体分离评价标准下算法创作物独创性的技术来源

在人工智能创作活动中,人类对最终作品的形成仍然占据着主导性,人工智能系统只是辅助性的创作工具。进入算法时代,在诸多领域,人类只需要在初始阶段进行算法的设定,人工智能系统可以自动优化算法并海量生成令人满意的作品。算法创作与人类创作完全不同。人类创作是建立在语义理解、情感表达基础上的创造性智力活动,而算法创作的过程是计算机执行科学意义上的数据统计、分析与整合。

表达自由是著作权激励机制的作用对象。在算法创作过程中,人工智能系统脱离了人的事前预设,实现了个性化表达,在主客体分离评价标准下,算法创作物的独创性实质上是在大数据基础之上实现的算法自由。

主客体分离评价标准避免了对人工智能与人类思维在科学事实上的异同比较,也避免了对人工智能的法律主体资格的讨论。但是,仍然避不开的讨论是算法创作物的著作权属。

(一)作者还是著作权人:读者中心主义模式下作者的功能化

从辅助创作到算法创作,突破了“创作人=自然人”的人类创作中心主义的限定,但是承认人工智能“机器作者”身份并不等于承认人工智能具备法律主体资格。

当初赋予作者作品著作权,实质上是为出版商取得出版权提供更可靠的法律基础。可见作者的身份与权利的享有是功能性的制度安排,作者作为著作权原始取得的法律主体,是近代人权革命与作者中心主义思潮下的理论选择,而非自然事实。作者的功能化使作者不再当然地被视为著作权人,著作权人也不必为作者。作者的非主体化不必然影响著作权人的主体性,也不必然对法律主体制度产生根本上的破坏。因此,有条件地承认人工智能在算法创作中为“机器作者”,不影响人类作为著作权人所享有的法律主体资格。

(二)委托作品:算法创作物著作权权属模式的合理选择

算法创作自其诞生之日起便是为一种技术工具。人类与机器作者的关系更近似于委托与受托的关系,当机器作者创作出具有独创性的作品时,则著作权原始地分配给人工智能系统的开发设计者,以完成作品著作权的初始授权。

在主客体分离评价标准下,考察算法创作物的可版权性与有限承认人工智能具有“机器作者”的资格并不矛盾。在对算法创作物进行独创性认定时不考虑人工智能的作者资格,而承认人工智能的“机器作者”身份,也不等于承认人工智能的主体性与自由意志。更妥适的方案是在坚守人所固有的主体性前提之下,例外地赋予人工智能非典型的、功能性的法律人格。即便让人工智能在某种情形下取得了法律主体资格,该主体背后依然是人。

(本文文字编辑魏靖。本文未经原文作者审核。本文为中国民商法律网“原创标识”作品。凡未在“中国民商法律网”微信公众号正式发布的文章,一律不得转载。)

文献链接:《论算法创作物的可版权性与著作权归属》