内容

自然人民事权利能力的学理之争,缘起于学界关于民法所调整的法律关系是否一定是平等主体间的法律关系,二者实质上是先验性与实证性之争。由此主要聚焦于以下分歧:

(一) 平等性与差等性之争

依平等论的观点,自然人权利能力的平等性本就隐含于其先验性之中,同时也是“宪法上的平等原则在私法上的具体化”。其主要体现在两个方面:一是形式上,任何自然人毫无例外地与他人一样拥有相同的能力;二是实质上,任何人拥有的权利能力都有着相同的本质。

而依差等论,自然人的权利能力是不平等的:第一,民法是主权国家的立法,无力实现或者赋予所有自然人或地球人以平等的权利能力。第二,权利能力原子论,即通过一个个具体的法律规范来个别性地赋予自然人以实施某类行为的权利能力,例如不符合结婚实质条件者就不享有结婚的权利能力等。第三,权利能力平等只是一种对理想的表达,并不符合现实。第四,各国法上都普遍存在失权制度,一部分是对自然人权利能力的剥夺或限制,由此会造成权利能力的不平等。

(二) 不得放弃或剥夺与可放弃或剥夺之争

平等论坚持权利能力的取得即意味着主体地位的取得,权利能力被放弃或剥夺即意味着主体地位的丧失,使人不再成为法律上的人,而是沦为客体。这有违人性尊严律令,不为现代国家所接受。

差等论者则认为,权利能力是可以被放弃或剥夺的,甚至可以通过所谓的民事死亡制度来解除生物人与法律人的合一性,把某些人还原为生物人。其列举以下实例:一是全面剥夺权利能力,如不给超生儿上户口;二是部分剥夺权利能力如特定不当行为者从事特定职业的资格被剥夺或限制;三是部分放弃权利能力的,如出家之人需要放弃结婚的权利能力。

(一)误解、误用了权利能力概念

权利能力是桥接现实世界中人或组织与民法世界中民事主体的概念工具,其功能主要在于:前者一经被赋予权利能力,即成为法律上的人,即法律主体。在法技术上,解决的是作为实体的人或组织在民法中的法律地位问题。对这些规范技术属性,差等论者的认知明显有所偏差的:

首先,忽视了权利能力的抽象整体性。权利能力乃是一种抽象整体资格和能力,有此资格和能力者,即为民法上的主体,它并不负载任何构成人的实质要素和内涵。以此观之,原子论意义上的相对于具体权利或资格而言的具体权利能力、部分权利能力等概念,实际上是对权利能力概念的误用。

这种误用还体现在:第一,将胎儿、设立中的法人描述成“限制权利能力”,这只是二者所处法律地位的一种更为便宜的表达,而不是要说二者已经终局地取得了本义上的权利能力。我国民法典第16条规定的“胎儿视为具有民事权利能力”中的“视为”,就很好地表达了这一点。第二,将法人的权利能力称为部分权利能力或限制权利能力。这主要是从法人可能拥有的权利义务范围一般要窄于自然人的意义上来讲的,一旦脱离了这种比较的语境,则显然不宜将法人的权利能力称为部分权利能力。第三,“权利能力的范围”这一概念是不能成立的,这在于权利能力只关乎主体资格的有无,无关乎范围问题。

其次,误解了权利能力中能力的潜在性。权利能力的取得并不能保证权利亦能在事实上归属于该人。一种情形是,民法在权利能力取得之外,未增设任何主体性的资格条件限制,此时权利能力的取得与拥有该权利义务的现实可能性同时发生的;另一种情形是,民法在权利能力取得之外,还增设了一定的主体性资格条件限制,此时权利能力的取得往往只意味着主体已经拥有了拥有该权利义务的抽象可能性。权利能力是对成员资格的承认,并非对实施特定行为资格的承认,所以只设定实施特定行为所需法律资格时反射出来的权利或权能(如结婚能力、收养能力等),实质是立法者通过分配权利介入私权利关系,而非对权利能力的分配。

(二)混淆了规范与事实、权利能力平等与权利平等

首先,权利能力、规范能力、事实能力并非同一维度概念。因为,权利在事实层面得不到实现,并不等于权利人在规范层面不拥有权利,更不等于权利人不拥有权利能力。其次,权利能力平等的这种规范性本应是所有法律人都应该默会的知识。包括“资格分配和取得的平等”,这是一种基于特定法伦理价值而生的分配正义意义上的平等;“取得和分配的资格的平等”是一种以规范形式存在的形式平等。再次,差等论所述的外国人与本国人的权利能力不平等,还忽略了民法的空间效力对整个民法适用范围的限制。我国民法不是要赋予所有地球人以平等的权利能力,而是要赋予所有落入我国民法调整范围内的自然人以平等的权利能力。最后,所举的部分放弃或剥夺权利能力的实例也都站不住脚,不仅是因为其所述的被放弃或剥夺的“权利能力”本身就不是权利能力,即便是仅从权利放弃或剥夺的意义上讲,其中还存在规范性和规范有效性的问题。

(三)割裂了权利能力与其基础伦理的关系

在改造罗马法时,德国法采取了一种以权利能力作为媒介生物人与法律人的技术工具的做法,我国法所采用的也是这一构造模式。该构造模式抛弃了对罗马法将特定身份作为取得法律主体地位的条件或分拣器的做法,转而奉行一种伦理人格先于法律人格的伦理人格主义,即人人皆因其为理性的存在而拥有人之为人的人性尊严,不应在这一基础性的法权资源分配上,奉行前现代社会所采用的身份等级制。将权利能力的取得单纯地理解为一种实证法规定的结果,只能导致法律规范与其基础伦理的割裂,平等论与差等论最深刻的分歧应在于其方法论和价值立场上的分歧,二者殊途不同归。

(一)权利能力制度与民事权利体系的关系

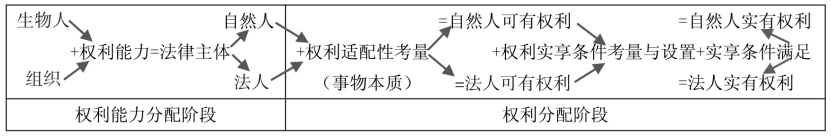

在民事权利体系中,权利能力只负责将拥生物人和组织转化成法律主体,将不符合权利能力赋予条件者排除在主体范畴之外,同时将各主体锚定在相对于客体的主宰地位、相对于彼此的平等地位之上,除此之外,不负担任何额外的规范任务。与权利能力的配置相比,后续操作的构成和过程相对比较复杂,包含着权利适配性考量和权利实享条件考量,前者,主要解决权利的可有性问题,后者,是主体可有权利转化为实有的法律条件问题。

(二)自然人民事权利能力的性质重述

权利能力虽为概念技术工具,但其运用必有一定的功能和价值导向,这些价值导向体现在自然人的权利能力分配上,即为其价值属性,这是并已成为一种先于立法而存在的伦理共识。事实上,权利能力的分配对于法人来说仅具功能价值,并无伦理价值,但这不影响自然人和法人权利能力的同质性。总之,自然人的权利能力在法技术上应具有概念同质性和形式平等性、法定性和不可自治性、抽象整体性和规范性、潜在性;在法价值上应具有伦理先在性、平等性和不可放弃、不可剥夺性。

差等论所持的权利能力不平等、可放弃和可被剥夺的理论,以及作为其理论基础的假想的权利能力原子论,可能带来的后果就是为权力的恣意张目,进而伤害到我们自身。为了避免这种不当及其可能造成的不良后果,法理上有必要全面阐明自然人权利能力的性质,以便使我国相关立法和作为其支撑的平等论的观点能够建立在更为坚实的理论基础之上,而不至于被斥为一种虚幻的理论。

(本文文字编辑杨诗恒。本文为中国民商法律网“原创标识”作品。凡未在“中国民商法律网”微信公众号正式发布的文章,一律不得转载。)