内容

(一)科技挑战法律

网络平台相对于普通的网络用户(信息主体)而言具有天然的优势地位,放眼网络平台隐私政策,其篇幅越来越长、内容越来越复杂,企图以格式条款的形式弱化信息主体的个人信息权。其结果是,信息主体的合法权益遭受个人信息处理格式条款的限制或剥夺,信息主体作为受害者,开始反击,个人信息权保护与格式条款的冲突就此爆发。此时格式条款的效力应如何认定,就成为消解法律与科技冲突的关键。

(二)个人信息权与网络用户知情权的矛盾

个人信息处理格式条款通常指出,网络平台有权对个人信息进行收集、存储、使用、加工、传输、提供和公开等,由此,经过信息主体的授权,网络平台对个人信息的处理由非法转变为合法,其实质是通过牺牲信息主体的个人信息权,保障了网络用户的知情权,也在一定程度上满足了网络平台的利益需求。《民法典》第497条、《消费者权益保护法》第26条等对格式条款的无效情形进行了列举,因此,网络平台希冀通过个人信息处理格式条款来消解个人信息权与网络用户知情权之间的纷争,并免除自己责任的努力是徒劳的。另外,若网络平台没有尽到提示说明义务,格式条款可能被法院依据《民法典》第496条第2款之规定,排除在合同内容之外。可见,信息主体个人信息权与网络用户知情权之间的矛盾无法从根本上消除。

(三)个人信息权与网络平台自治权的相互掣肘

信息主体的个人信息权与网络平台自治权之间存在紧张关系,《民法典》第496条第2款并未表明,只要网络平台对格式条款尽到了提示说明义务,信息主体注意到或理解了与其有重大利害关系的格式条款,信息主体即可受到格式条款的拘束。事实上,《民法典》第497条是对前条的限制,网络平台尽到提示说明义务,只说明免责条款成为合同内容。当信息主体就免责条款的效力提出异议,并被法院认定为无效时,信息主体便不再受到格式条款的约束,免责条款也就失去了效力。因此,个人信息权与网络平台通过格式条款保障的自治权之间存在矛盾和冲突。也许,对个人信息处理格式条款进行效力认定,是一种选择。

(一)个人信息处理格式条款与知情权保护的背离

网络平台似乎通过冗长而复杂的个人信息处理格式条款充分保障了自然人作为信息主体的知情权,事实并非如此。网络平台的《隐私政策》可能涉及广告投放、共享信息等信息主体“在订立合同时未与对方协商的条款”。数据主体注册时基于“不会阅读,阅读未必理解,理解未必有能力反抗”的困境,个人信息处理格式条款可能侵犯信息主体的知情权。

(二)个人信息处理格式条款效力认定规则之一:推定效力规则与“主要权利”合同性质决定论

对格式条款的理解发生争议的,可以按照《民法典》第498条的规定处理,适用推定效力规则。一旦发生争议,按“通常理解予以解释”即可,“通常理解”无法解决的,可以作出不利于网络平台的解释。另外,若网络平台尽到了合理的提示说明义务,信息主体没有理解,格式条款可以成为合同内容,推定格式条款有效。除非构成对信息主体主要权利的不合理限制或排除。“主要权利”不能仅仅看双方当事人签订的合同的内容是什么,而应依合同性质而决定。

(一)个人信息处理格式条款与解释权保护的“争持”

信息主体在网络平台注册时,常放弃阅读繁杂的隐私政策,直接同意,信息主体的解释权异化为“空中楼阁”般的权利。目前,网络平台在个人信息处理格式条款中,并没有真正按照法律法规的规定,尽到提示说明义务,信息主体的解释权无法得到有力的保障。遵循《民法典》第496条第2款的规定,该类格式条款不成为合同的内容,对信息主体没有法律拘束力。总之,网络平台作为信息处理者,“应当以显著方式、清晰易懂的语言”告知信息主体,仅以格式条款免除或减轻己方责任的行为,可能对信息主体的解释权构成挑战乃至威胁。

(二)个人信息处理格式条款效力认定规则之二:构建“理性人”标准与格式条款类型化认定机制

应当应用“理性人”标准对网络平台是否尽到解释说明义务进行考量。然而,基于网络平台的专业性,网络平台履行的解释义务,应达到一个掌握相关知识和经验的同类或类似网络平台所具有的解释水平和程度,否则就是没有适当履行解释义务,偏离“理性人”标准,这可以视为对信息主体解释权的一种侵犯。这种情形不应草率地否认格式条款的效力,可以在认可格式条款效力的前提下,要求网络平台继续履行合同,承担解释义务,否则信息主体可以依据《民法典》第577条的规定要求网络平台承担赔偿损失等违约责任。若网络平台在格式条款中剥夺或不合理地限制了信息主体的解释权,并拒绝按照信息主体的要求进行解释说明的,应当认定该格式条款违反《民法典》第497条的规定,成为无效格式条款。因此,网络平台个人信息处理格式条款与信息主体解释权保护产生冲突而对格式条款效力进行认定时,应当进行类型化处理,避免“一刀切”式的草率认定。

(一)个人信息处理格式条款与被遗忘权保护的对立

《欧洲通用数据保护条例》及我国相关规定明确赋予信息主体被遗忘权,但从现实情况看,网络平台个人信息处理格式条款并没有真正践行相关法律规定,信息主体的被遗忘权处于虚置状态,且网络平台常通过个人信息处理格式条款限制信息主体的被遗忘权。

(二)个人信息处理格式条款效力认定规则之三:违反强制性规定无效及行使条件分类认定标准

个人信息处理格式条款可能对信息主体的被遗忘权构成威胁,化解此类威胁最好的途径是,探索格式条款的效力认定机制,力争在网络平台和信息主体之间找到利益平衡点。《个人信息保护法(草案)》第47条属于保障信息主体被遗忘权的强制性规定。网络平台利用格式条款规避上述情形,构成对《民法典》第153条第1款的违反,可以适用《民法典》第497条的规定认定格式条款无效,信息主体仍享有被遗忘权。

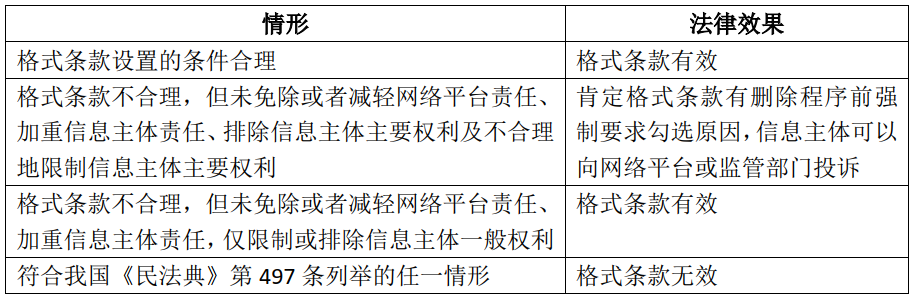

同时,现实中,某些网络平台会在个人信息处理格式条款中为被遗忘权的行使设置条件。此时,格式条款是否有效,事关信息主体被遗忘权的行使,有必要核定。

(一)个人信息处理格式条款与脱离自动化决策权保护的互斥

脱离自动化决策权使用的必要条件是自动化决策对信息主体产生重大影响,且用户侧写完全由自动化决策完成,没有人工介入。但网络平台个人信息处理格式条款并没有真正保障信息主体的脱离自动化决策权,甚至有网络平台对脱离自动化决策权设置了障碍。

(二)个人信息处理格式条款效力认定规则之四:建立格式条款可撤销规则与无效认定规则

自动化决策权与脱离自动化决策权不是完全对立的,脱离自动化决策权是有条件的,仅适用无人工介入的脱离自动化决策权。当个人信息处理格式条款对有人工介入的脱离自动化决策权进行限制或剥夺时,与信息主体无人工介入的脱离自动化决策权没有冲突,此类格式条款是有效的。其中主要的矛盾体现在,格式条款对无人工介入的脱离自动化决策权进行干预,形成自动化决策权与无人工介入的脱离自动化决策权的对决。在这种情况下,可建立以下几项规则:一是网络平台利用格式条款强化自动化决策权,没有超过合理限度,纵然对信息主体的脱离自动化决策权构成一定限制,也应当认定格式条款有效;二是格式条款没有对信息主体权益造成重大影响的,也未否定信息主体解释权和脱离自动化决策权的,格式条款有效;三是格式条款赋予网络平台可以以自动化决策的方式进行商业营销、信息推送等,然而信息主体有脱离自动化决策的权利,此类格式条款与法律的强制性规定相抵触,不具有法律效力,“不针对其个人特征的选项”除外。

网络平台与信息主体之间的权益冲突主要包括个人信息处理格式条款与信息主体知情权、解释权、被遗忘权、脱离自动化决策权等保护的冲突,可以采用推定效力规则与“主要权利”合同性质决定论,构建“理性人”标准与格式条款类型化认定机制,遵循违反强制性规定无效标准与行使条件分类认定标准,建立格式条款可撤销与无效认定规则,以解决个人信息处理格式条款与信息主体诸项权利之间的矛盾。

(本文文字编辑鲍生慧。本文未经原文作者审核。本文为中国民商法律网“原创标识”作品。凡未在“中国民商法律网”微信公众号正式发布的文章,一律不得转载。)

文献链接:《网络平台个人信息处理格式条款的效力认定》