内容

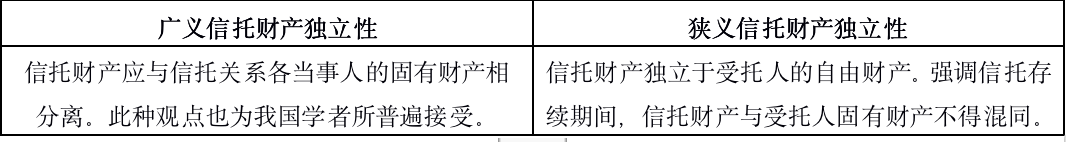

作为大陆法系国家移植英美信托制度典范的日本,其信托立法与理论学说是其他国家或地区引入信托制度的逻辑起点和重要参考。日本信托法对信托财产独立性的诠释有广义与狭义之分,如下图所示。

信托财产独立性理论的差异性蕴含着大陆法系引入信托制度真正的逻辑难题——信托财产权属问题。换言之,只有明确规定信托财产所有权归属才不至于使信托财产独立性成为空中楼阁。

(一)英美信托制度与大陆法系物权法原则的调适

在大陆法系背景中构建信托制度,信托财产单一所有权人的确定将是最大障碍。探索英美信托制度能否与大陆法系物权法传统的“一物一权”、物权法定、区分原则相调适将是破解困局的必由之路。

1.“双重所有权”与“一物一权”

“双重所有权”具体是指在设立信托时,委托人将信托财产转移给受托人使其获得普通法上的所有权,衡平法院则承认受益人对信托财产享有衡平法上的所有权。“双重所有权”虽有所有权之名,但并无所有权之实:信托交易排除了受托人对信托财产的获益权,使其所有权内容仅限于对信托财产的管理与处分,受益人只享有对信托财产受益与救济的权限。因此,所谓“双重所有权”只不过是对信托财产控制与受益权能分离状态的客观描述。“一物一权”是指对一物上仅能有一个所有权、一物上可能有数个相互兼容用益物权原则的总结。

英美信托制度中受托人享有对信托财产管理、处分的权利和受益人享有最终的受益权与大陆法系“一物一权”原则提出的一物上所有权各具体权能唯一性与独立性的要求并不冲突。

2.信托受益权与物权法定

两大法系信托立法均认为,受益人享有的受益权已经实现了从受益人针对受托人单纯要求履行信义义务的对人权到对物权的过渡。相应地,承认受益权的物权化趋势则成为主流观点。但问题是,如何看待此种全新的权利形态,以及其是否有悖于物权法定的底线?大陆法系物权法以有体物为限度,在以有体物设立信托的情形下,逐一检验信托受益权是否合乎物权法定原则,如下图所示。

3.信托行为的性质与区分原则的适用

虽然信托行为涉及三方主体,但将信托行为作狭义解释,仅限于信托设立行为似乎已是共识,由此也导致信托行为与信托效力产生直接关联。与英美信托制度规定信托效力取决于意思表示真实与财产转移二要件不同,大陆法系对信托行为效力的认定有多重考量,其中关于信托行为要物性的辨析与区分原则的适用成为讨论焦点。

首先,在信托行为的要物性判断上,日本信托法经历了从支持要物性向支持诺成性的转变。但将信托生效与信托合同生效整合的立法方式也招致争议:在信托财产尚不存在且与之相关的效力未发生的阶段,何谈受托人义务等信托生效后的问题。其次,信托设立行为客观上产生两种效果:受托人获得对信托财产的管理处分权与信托财产所有权发生转移,依照区分原则,前者为负担行为,后者为处分行为。

概言之,长期以来被视为英美信托制度与大陆法系物权法基本原则的冲突仅是体系上的,均可经深入剖析后逐一化解。如何实现信托制度的本土化才应是重点关切的对象,其中对“双重所有权”的变通是系统性信托立法的首要任务。

(二)信托财产所有权归属的域外实践勾勒

大陆法系国家引入信托制度后首先要考虑信托财产关系,其中对信托财产归属的安排尤为重要。围绕信托财产所有权的归属,具体包含以下两个方面内容:

其一,是否明确规定信托财产所有权的转移。大陆法系国家多以受托人为信托财产的真正所有权人,即在信托法中明确规定信托设立后信托财产所有权应从委托人处转向受托人处。然而,《关于信托的法律适用及其承认的海牙公约》却对信托财产所有权转移不置可否。

其二,对信托财产独立性有无特殊安排。各大陆法系国家的信托立法对信托财产独立性的安排与信托财产所有权转移的规定具有内在一致性,而《公约》却打破了这种关联,使信托财产独立性要求与信托财产所有权转移分道扬镳。

综合来看,大陆法系国家均对“双重所有权”进行了不同程度的变形和调整,好在信托制度本身具有的灵活、务实优势均被保存下来。

(一)《信托法》第2条引发信托财产权属争议与独立性危机

《信托法》第2条“委托给”的表述中,委托与信托的混用引发了诸多疑难问题。首先,“委托给”的表述引发信托财产所有权归属上的疑难。既然我国信托法无明确规定转移信托财产,那么信托财产的所有权归属只能遵循委托人或受益人所有的进路。然而,这两者终归有信托财产独立性灭失的巨大风险。其次,信托财产转移关乎信托财产独立性保障。只有受托人独立控制的信托财产才能始终符合委托人的信托目的和受益人的获益期许,受托人的信义义务是保障信托财产独立性的最后一道屏障。最后,信托财产所有权归属的另辟蹊径与省思。从所有权的权能分离与动态移转两个角度构建信托财产权属关系不失为一种新颖尝试。然而,信托财产的所有权归属牵连着信托财产的独立性,显然无论采前述何种理论,均会使信托财产独立性陷入风险境地。

(二)我国信托立法对信托财产权属与独立性的补救及缺憾

我国《信托法》沿用《公约》开创的割裂信托财产所有权转移与信托财产独立性内在关联的立法模式。目前我国信托制度以商事领域为主要阵地,依托金融机构的优势作用确立了由营业信托主导的信托体系。我国营业信托中的信托财产权属与独立性现状如下:首先,营业信托中明确规定了信托财产所有权的转移。设立信托时信托文件往往会载明信托财产的“交付”要件。其次,《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》对信托财产独立性提出了系列要求,如受托人负有分别管理、分别记账的义务。最后,信托财产的“交付”要件与受托人分别管理、分别核算的义务等规定有效疏解了《信托法》第2条造成的阻塞。

总之,信托财产权属转移不明始终是攻克信托财产独立性的缺口,信托登记和信托税制等从属制度的构建也因信托财产所有权主体的缺失而一再被搁置。只有切实的信托财产转移才能彻底铲除制约我国信托制度发展的根本性障碍。

(一)信托财产所有权转移的多重考量

信托立法应明确规定信托财产转移为信托设立的要件之一。理由在于:其一,信托财产归受托人所有是域外立法的普遍选择。其二,以信托财产转移重塑我国信托制度,可最大限度发挥信托制度在财产转移中的灵活性与财产管理的优势,同时消解信托法律在司法适用过程中的妨碍。其三,信托财产转移的顾虑已经不复存在。其四,信托财产受托人所有将有助于信托制度与其他民事制度相联结。

(二)信托财产所有权转移的具体展开

1.信托财产受托人所有与商事信托:表决权信托的发展

表决权信托,即当委托人转移其名下股份所有权后,受托人获得该股份上的表决权,受益人则承继股东对公司经营利润的分配请求权。表决权信托须以信托财产所有权转移为生效要件,而在投资者权利证券化的背景下,该所有权转移具体以背书和股票交付的方式实现,并以记载在公司股票分类账簿和明确标注“表决权信托”字样为公示手段和外在表征。

2.信托财产受托人所有与民事信托:遗嘱信托的革新

遗嘱信托于委托人作出书面意思表示时设立并于委托人死亡时自动生效,受托人是否承诺受托在所不问。遗嘱信托成立与生效之间难以规避的时间差使得信托成立后信托财产仍有灭失的风险,进而导致信托隔离委托人破产的功能有所欠缺。日本信托法为弥补遗嘱信托的这一功能性障碍而发展出遗嘱代用信托制度。前述两种制度均应当建立在信托财产转移至受托人的基础之上,毕竟只有这种财产权属安排才符合信托制度财产控制权与财产收益权分离的基本架构与信托的基础定位。

信托财产所有权转移本是信托制度构建中要解决的首要问题。但《信托法》第2条含糊其辞的规定反倒让这一基础性任务成为困扰信托制度长远发展的痼疾。因此,我国信托制度的重构需要以明确规定信托财产归受托人所有为起点,充分贯彻落实信托财产独立性的要求。

(本文文字编辑林颖。本文未经原文作者审核。本文为中国民商法律网“原创标识”作品。凡未在“中国民商法律网”微信公众号正式发布的文章,一律不得转载。)