内容

(一)“权利限制的限制”——比例原则的公权力约束功能

传统“三阶”比例原则的核心要义在于防范公权力的滥用,避免公权力的行使以公共利益之名对公民权利造成过度的不利影响。从法经济学的成本收益视角观察,必要性原则在本质上更多体现的是一种纯粹成本意义的比较,即在单位收益下,确认公权力行使的特定手段是否为对公民权利的“最小损害性”手段。此外,还需根据均衡性原则对这一手段的成本(权利损害成本+财政支出成本)与其意欲实现的公共利益是否合乎比例作进一步的判断。可见,比例原则的规范逻辑不在于确保手段的最大净收益,而在于追求手段的最小损害性。

(二)“法律原则的权衡”——比例原则的一般规范性功能

对法律原则进行适用时,在实然层面需要考虑事实和法律上的可能性。事实上的可能性意味着要符合适当性原则与必要性原则,要回答的是采用何种事实上的手段才能在尽可能满足一个原则的同时不过分地损害另一个原则;法律上的可能性则需符合狭义上的比例原则,要回答的是在事实条件和手段既定的前提下,应优先实现哪个原则。可见,比例原则的根本功能在于解决法律原则的适用冲突问题。

另外,比例原则之于法律原则的适用或原则间碰撞问题的解决所提供的主要是一种形式化的权衡结构。这不免使人本能地对权衡的理性产生质疑,但正权衡的理性并不意味着绝对的正确性,而毋宁说是与可检验性这一概念相关。借助于比例原则的逻辑勾连,那些关于法律原则内涵的各种洞见闪念实现了由“发现”向“证立”的转化。可见,比例原则的合理运用需将权衡的结构与作为理性论证前提的实质论据有机结合在一起。

(一)完全赔偿原则与损害的规范评价

我国学界对待完全赔偿原则的态度不一,大致可归纳为“彻底否定论”、“缓和论”、“重新定位论”以及“坚持论”四种观点。上述理论分歧与学者对作为完全赔偿对象的“损害”的认知有关系。在完全赔偿的讨论中,所谓“权利人实际遭受的损害”并非单纯的事实问题,而是具有“事实—法律”之二象性。在事实意义上,损害与被侵害的客体密切关联,损害的直观性、确定性需通过“差额”比较、计算的方法得以体现;在法律意义上,损害被抽象为“受法律保护的权利或利益所遭受的不利益”,此种“不利益”需经由规范评价而非差额计算的方式予以确定。就后者而言,损害并不是一种自然意义的、无任何评价色彩的客观事实。而“差额损害”只是衡量不利状态是否应予保护的依据之一,不能本末倒置,将差额等同于损害。可见,完全赔偿原则的贯彻建立在对损害的质的规范性评价基础上,其中,“何为损害、损害的实质内容及可赔偿损害的界定、损害与其他侵权构成要件之间的关系”等均为有待评价的质属性要素。

在知识产权侵权损害赔偿中,由于知识产权客体并非存在于特定时空的“有体物”,且属创造物而非种类物,故侵权损害表现出更强的法律评价属性。可见,在知识产权侵权损害赔偿问题上,对损害的认定将不可避免地带有“规范评价”的印记。

(二)利益救济与行为自由的价值碰撞

侵权责任法具有显性价值与隐性价值。对损害的规范评价不是单向度的,而是有着“利益救济”和“行为自由”两个不同的向度。因此,需根据均衡保护的思想对利益救济与行为自由的紧张关系加以协调、缓和,使其处于大致平衡的状态,而这正是比例原则发挥功能之场域。

在知识产权侵权损害的规范评价中,对权利人因侵权而遭受的“不利益”给予充分救济是具有一般优先性的法律原则,但该项原则的适用始终面临着与保护权利相对人行为自由原则的潜在冲突,前者的实现程度或不满足程度往往取决于后者在个案中的重要性及其对前者的牵制。这意味着损害赔偿范围的确定需充分考虑责任基础的量度,只有在责任基础各要件的满足程度非常饱和,且受害方无任何归责基础时,才可能是安全赔偿。通常情况下则需根据行为的因果关系贡献度、过错程度、利益受保护力度、行为正当化程度以及受害人自身的归责程度等来适度削减应赔偿的损害范围。

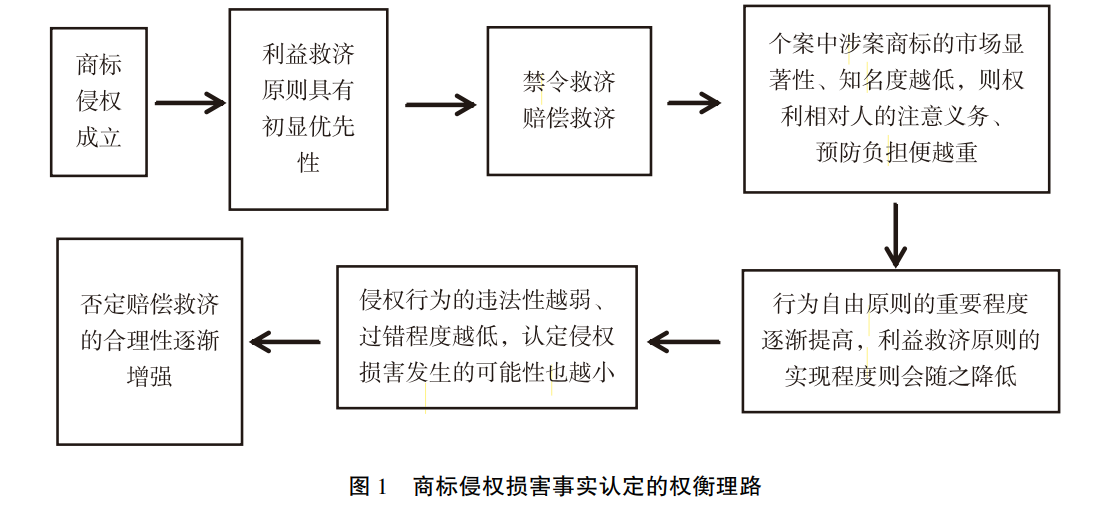

(一)知识产权侵权损害事实认定中的价值权衡

在损害赔偿实践中,损害事实的确定是诉讼过程中联结侵权认定与判赔裁量的必要环节。“侵权事实”与“损害事实”分属不同范畴。民事权益是否遭受侵害事关法律保护的利益范围,属于对行为违法性有无的判断;至于相关违法行为是否会产生可赔偿之损害以及对损害责任量的影响,则属利益的保护力度范畴。在绝大多数侵害著作权和专利权的案件中,侵权一经证立,法官可将权利人的权益使用对价认定为“规范损害”,对权益价值赔偿作出裁判。但商标侵权的认定并不能够使商标权人自动获得损害赔偿救济,另需结合利益的受保护力度、侵权行为的违法性与过错程度等因素作出综合考量。

对商标权人来说,其核心利益是在核定商品上对注册商标的专属控制,但在核心利益之外,立法还为商标权人设定了远大于其专有使用权范围的“禁用权”边界。且立法和司法实践对商标权人禁用利益的划定相对模糊,遵循的是“盖然性”原则,以可能造成混淆或淡化作为违法性认定的标准,使得“侵权事实”与“损害事实”的逻辑关联被削弱。

商标权利益边界的扩张以及边界的模糊性确有助于充分保障权利人的利益,但也在客观上加重了权利相对人的注意义务和预防负担。司法者应合理评价个案中涉案商标利益的受保护力度与侵权行为的违法性和行为人过错程度,并在对这两方面因素予以综合考量的基础上,最终形成有关商标侵权损害事实的规范评价。

在大多数商标侵权诉讼中,“混淆的可能性”标准常被认为是检验商标侵权是否成立的“试金石”。但若法官不能在“混淆的可能性”基础上对侵权行为所引发的损害后

果作进一步的规范性评价,而只是以侵权成立推定损害结果的发生,则又会反过来不适当地减轻权利人的举证证明责任,令其过于容易地获得赔偿救济。故个案中侵权行为违法性强弱和行为人过错程度高低,也是判断损害发生与否的重要考量因素,由此形成的结论也为权衡利益救济是否合乎比例提供了基本论据。

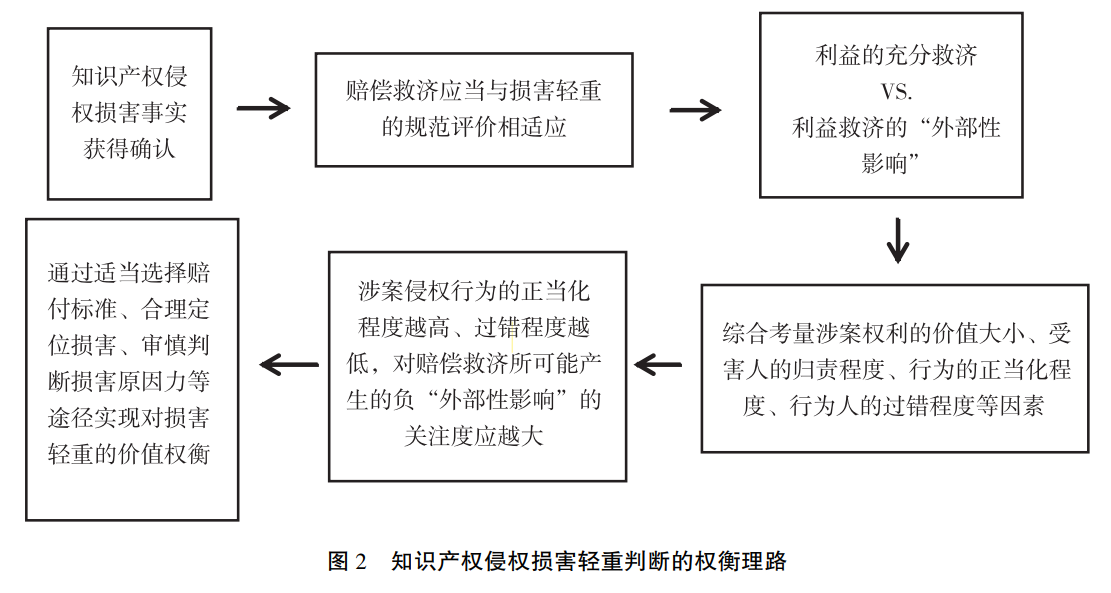

(二)知识产权侵权损害轻重判断中的价值权衡

合理权衡知识产权侵权损害轻重是协调“利益救济”与“行为自由”的另一重要维度。面对权利人的索赔请求,法官需在综合考虑涉案权利的受保护力度、行为的违法性强弱以及行为人过错轻重的基础上,着重从赔付的标准、损害的重复认定、损害的原因力等多个角度对个案的损害轻重进行权衡。知识产权侵权损害轻重的评价应实现价值上的妥当性,不仅要以“回看式”的思维实现对权利人的利益救济,更需借助“前看式”利益调整策略把控个案救济可能产生的外部性影响。对损害轻重的价值权衡是一个双向互动的过程,需裁判者在权利人的立场和行为人的立场间往返穿梭,进而在权利的市场价值、受害人自身的归责程度、行为的正当化程度、行为人的过错程度等因素所共同构建的框架内对损害轻重作出价值判断上可接受的弹性评价。

在知识产权侵权判赔实践中应当避免对比例原则的“粗线条”适用,更不能以简单定性替代细致的定量分析,这既是凸显比例原则方法论意义的基本要求,也是确保判赔公正性、合理性的必然要求。尽管在适用比例原则的过程中,受专业学识、价值偏好、情感认知等主观因素的影响,法官的权衡难免存在局限性,但权衡的过程性和权衡结果的可证立性为增强说理释法效果提供支撑,这一“看得见的正义”恰是司法所应努力追求的目标。

(本文文字编辑唐子航。本文未经原文作者审核。本文为中国民商法律网“原创标识”作品。凡未在“中国民商法律网”微信公众号正式发布的文章,一律不得转载。)

文献链接:《论比例原则在知识产权损害赔偿中的适用》