内容

公司住所的判断标准,可以侧重于事实标准,即公司究竟位于何处;也可以侧重于登记标准,即公司在何处进行登记。事实标准与登记标准的区分与取舍一直存在争议。公司法中住所被解释为主要办事机构所在地,《民法典》要求企业将主要办事机构所在地登记为住所。不过,细究法律用词,可发现住所和主要办事机构所在地仍存在分离可能。程序法放大了二者分离的难题。根据《民诉解释》第3条,住所地确定首先是主要办事机构所在地,如不能确定主要办事机构所在地则采注册登记地。该条隐含了事实标准优于登记标准的标准取舍。司法实践中,主要办事机构所在地并不总是可直观判断,当事人在诉讼中基于自身利益最大化的要求,或者主张采用主要办事机构所在地,或者主张采用注册登记地作为确定管辖的标准。但法院对这些管辖主张一般予以否定,否定原因主要是依照合同确定管辖,从而回避认定相应公司住所的问题。

面对住所概念的复杂性,以功能主义进行分析是值得探索的路径。目前民商法上往往以列举的方式认识公司住所的意义,此类观点概括了公司住所的一般功能,但其论述往往不够全面,也缺少类型化和概括。可将住所的功能概括为三点:一是实体功能,即住所作为地理位置与物理空间的本来功能;二是管理功能,即行政管理上的功能;三是人格功能,即住所作为企业法人格塑造的必要构成要件的功能。三项功能呈现出逐渐抽象的趋势:住所的实体功能直观可见,管理功能与相应制度密切关联,而人格功能则存在于观念层面。最近四十年改革开放与信息时代的迭加,给住所制度带来深刻的变迁,三项功能都在经历发展和挑战。

作为实体的住所既包括地理意义上的位置,也包括物理意义上的建筑。地理意义的住所诸如送达地址等;物理意义上的住所如上市公司公布相应法律文本应当位于建筑物内等。问题在于,物理意义上的住所面临属性之争,地理意义上的住所有虚拟化趋势。

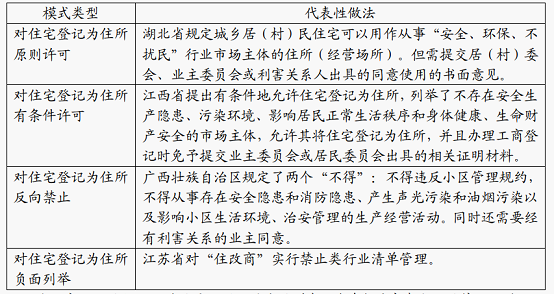

物理意义上的住所的属性之争主要体现为住宅是否可以登记为住所。按照土地规划的安排,公司住所是工商业用房,区别于住宅小区。但在本轮商事登记制度改革中,为了降低商事登记门槛,住宅是否可以登记为住所,从《物权法》到《民法典》都采取了有限许可的立场。原《物权法》第77条规定,业主将住宅改变为经营性用房的,除遵守法律、法规以及管理规约外,应当经有利害关系的业主同意。《民法典》颁行前,各地都存在突破“住改商”的内在冲动,只是具体措施不同。(参见下表1)《民法典》第279条对此采用了更严格的规定,将“有利害关系的业主同意”修改为“有利害关系的业主一致同意”。从公司住所的角度看,该条不但在“有利害关系的业主”的界定上较为模糊,而且在“一致同意”的要件上也过于严格。总体上看,现有制度对于房屋属性的变更采开放立场,未来可对住宅商用作更细致的规定。

表1 各地突破“住改商”的不同改革模式

地理意义上的住所面对的是互联网时代的挑战。目前,越来越多的电商纯粹在网络上经营。《电子商务法》第10条仍要求此类电商依法办理市场主体登记,住所的要求内置在注册登记的事项之中。然而在这一语境下,电商的地址就是网址,标识地理位置的住所与虚拟的网络空间显得格格不入。诉讼法上,为保证消费者维权的经济性,网络交易的管辖突破了“原告就被告”的传统规则。《民事诉讼法解释》第20条规定,以信息网络方式订立的买卖合同,以买受人住所地或收货地为合同履行地。该规定虽不够彻底,但向消费者住所地转变的趋势却非常明显。但即使如此,仍需坚持住所的实体功能这一制度出发点。

民商法分析范式下,住所的管理功能较易被忽视。但行政管理意义上的住所会影响实体公司的选择,从而加剧民商事领域中住所判断标准的分离。住所的行政管理职能首先体现在税收管辖权上。企业的登记住所决定了税收管辖权,各级政府对辖区内的公司享有税收征缴权。将公司住所置于“住所—税收征管—地方财政收入—地方经济社会发展—地方绩效考核”的行政链条考量之下,就可以很好解释地方各级政府对公司住所的重视。为吸引企业在当地注册,政府利用各项权能吸引企业,造成了特定类型公司扎堆的现象。另外,公司住所的管理功能也体现在特定类型公司管理的归属,如金融类公司、医疗类公司等,对这些企业的市场监管也以住所为管辖依据。

在我国行政治理体系中,公司住所承载的管理功能非常明显且不断演化,可借近年出现的企业形态加以说明。一是总部经济,其是以优惠政策积极引进国内外大型企业在某地设立总部或地区总部,该企业需将住所地登记在该市,并满足一定的产业与辐射能力要求。二是飞地企业,其是将企业或其组成设立于注册地之外,企业享有两地的企业运行优惠。公司法上,飞地企业属于在注册地之外另设经营场所,依规需办理分公司登记。但公司登记问题并未见于有关飞地企业的探讨,各地税收分成和GDP统计才是实践关注的核心,强调公司住所的经济实质。

住所是企业法人人格塑造的必要构成要件。相较于出资、管理机构,住所是公司人格的外显型要件。住所对公司人格的功能,更直观的是缺乏住所时公司人格所受的否定性评价。虽然支持公司法人格的是抽象独立意思,但裁判中否定其人格的落脚点却主要是住所等客观要素。此种裁判倾向的不足在于将住所作为公司的财产要素,不能直接体现出住所对公司的人格塑造功能。不过,公司的人格与财产其实有内在关联。作为独立的主体,法人需要向相对人承担民事责任,这不是仅有内部意思就可完成,还需具有相应的财产。因此,公司设立条件既有组织性要件,也有财产性要件。即使司法裁判一般将住所归入财产的范畴,也不妨碍其在抽象的意义上作为人格的要件。

网络社会发展下,本轮商事登记制度改革推出了“一址多照”等改革措施,挑战了住所与主体的关联性,从而间接影响到住所的人格功能。一址多照,是指一个地址可为多家公司用于住所登记。此类措施在同一地址下注册了数量众多的企业,但注册企业的实际办公场所具有不确定性,这削弱了企业独立人格的可信度,并在具体的民商事法律关系中带来困惑。

为了设计住所的相关制度,首先需要界定住所与经营场所的关系。我国实体法对住所与经营场所的区分内在地形成了“主体区分模式”,即法人适用住所,非法人主体适用经营场所。学理上代表性的观点是“平行区分模式”,要求对同一主体分别规定住所与经营场所,并适用不同规则。主体区分模式不具有内在合理性,平行区分模式已成为政策方向。需注意的是,住所制度的改革与重构应坚持整体原则,一体运用住所的三项功能。住所作为市场主体的设立登记要件须保留,并适用于法人、非法人的市场主体,这是确立住所人格功能的关键。在此前提下,税收等行政管理关系得以发生。住所实体功能中的物理属性可以剥离,适用经营场所的管理规则。从制度趋势来看,不断放宽对住所的限制性规定为大方向。

住所面临的各项挑战中,需要制度进行回应的有两个方面:一是我国登记注册实践在住所上所持的开放立场,二是新技术条件带来的变化与影响。对第一个方面,我国行政登记机关对住所进行改革的内在逻辑为“但求企业归属,不问企业地属”,由此带来企业住所与经营场所的分离。然而,《公司法》第10条的立法本意是建立公司住所与主要办事机构的关联,上述做法与此不符。立法与司法也以主要办事机构所在地为住所的优先判断标准,这导致行政管理上的登记住所效力存疑。为此,需要体系化行政法和公司法上的相关规定,协调住所的法律意义与裁判功能,适度开放公司住所的选择自主权。对第二个方面,新技术对公司住所的影响体现于电子商务等领域。《市场主体登记管理条例》第11条已经允许自然人电商经营者以网络经营场所注册为住所。在公司设立条件不断放宽的情况下,自然人借助公司身份参与电子商务实属常见,可将该规定拓展至企业经营者。允许公司以网络经营场所注册为住所需协调关于住所管理功能的法律法规,如税务规则等。

住所为公司设立要件之一,认定上可分为事实标准与登记标准。司法实务中认定住所有一定的不确定性。基于功能主义解读,法律制度中的住所发挥实体功能、管理功能与人格功能,三者共同组成了完整的体系。信息时代来临,我国进行了广泛而深入的商事登记制度改革,整体的趋势为逐步放宽对住所的要求,新技术条件对住所也产生影响,住所的三项功能皆面临挑战。住所制度的完善应坚持整体原则,协调行政管理和公司法上的相关规定,允许公司将网络经营场所注册为住所。

(本文文字编辑王常阳。本文未经原文作者审核。本文为中国民商法律网“原创标识”作品。凡未在“中国民商法律网”微信公众号正式发布的文章,一律不得转载。)

文献来源: 《公司住所的功能、挑战与制度应对》