内容

我国的生态环境损害赔偿制度移植自法国的生态损害制度,法国生态损害制度不适用惩罚性赔偿,我国生态环境损害赔偿司法中却大量适用惩罚性赔偿,可能造成理论解释与司法实践的脱节。我国学术界围绕生态环境损害赔偿是公法路径还是私法路径展开了诸多讨论,存在“公法路径”“私法路径”“混合路径”等不同观点,应当采取与法国《民法典》类似的逻辑解释方法,将生态环境损害赔偿解释为通过损害扩张而作为私法路径展开。

在法国,根据诉权与实体权利的关系,可以分为三类诉讼。第一类是主观权利请求权基础的“主观诉讼”。第二类是“准客观诉讼”,是指在已经固定的法律关系之外,还存在不明确的“公共自由”或“私人自由”区域,这类自由受到侵害时,个人和检察机关可以行使诉权,其目的是采取临时措施或补救措施,以预防利益损害的发生,这种类型更接近于某种“纯客观诉讼”。第三类是“纯客观诉讼”,这类诉讼以“惟一侵害了客观法律秩序、侵害了规范”为依据,主要存在于公法方面,如检察机关在涉及公共秩序的情况下依职权提起的诉讼等。

《法国民法典》中首次引入生态损害制度,这一新的损害类型对传统学说有一定的冲击,法国法通过集体损害以及性质决定的方式,克服了生态损害的属人性要求,但并非构成通说,而是一种例外。法国法上“生态损害”包括两部分:第一部分,“纯生态损害”,指对环境的组成因素或其功能的损害,是一种没有直接侵害法律主体的客观损害,独立于人的利益;第二部分,是一种人类集体遭受的“主观的、集体的损害”,仍然是一种对人的利益的损害,但是是集体的和抽象的,指民事主体以集体和间接的方式承受的不利益,而非一般公共利益的损害。

法国法中,无论是公法还是私法,诉讼利益均采三分法,将利益分为个人利益、集体利益、社会总体利益三类。在没有个人直接利益情况下的诉讼资格方面,依据诉讼利益有如下划分法:第一,在极个别情况下,个人被赋予了保护他人的个人利益和集体利益的资格,但不具有保护社会总体利益的资格;第二,一般原则上,保护社会总体利益的资格为检察机关所独占;第三,属于团体的诉讼资格,包括工会、公会等,被赋予保护团体本身的利益、团体成员的个人利益、工会或公会所代表的行业的集体利益、协会保护其成员个人利益之整体(类似于集团诉讼)、协会保护集体利益的资格;第四,赋予有资格的机关保护集体利益或总体利益的诉权,这类机关包括检察机关、某些行业组织、由特别法律授权的从事“重大事业”的协会组织等。

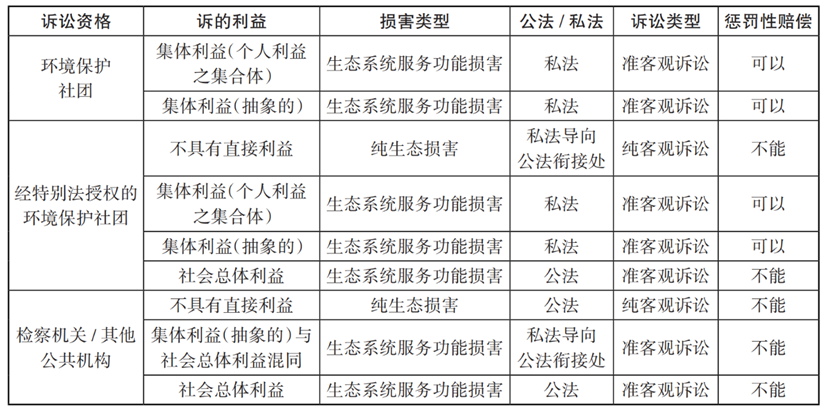

我国的生态环境损害赔偿范围基本覆盖了法国法所规定的这两大部分,依据诉讼利益类型和诉讼类型的划分,可以包括以下部分。第一,“纯生态损害”,对其的诉讼主张属于公益性的纯客观诉讼类型,发生了集体利益与社会总体利益的混同,因此属于私法与公法汇流的衔接处,不能适用于惩罚性赔偿。第二,基于“主观的、集体的损害”,如生态服务功能的损害,这种集体损害既包括具体的也包括抽象的。集体损害不是一般公共利益的损害,而被认为就是“集体”这种新型法律实体传统意义上的“本人的利益”,因此原则上可以适用惩罚性赔偿,个人和检察机关可以行使诉权,且并不要求具有“某种主观权利”,而仅仅要求“有某种利益受到侵害”的诉讼。由此,我国未来生态环境损害的构成,及其适用惩罚性赔偿的可能性如下(见表1)。

表1 我国未来生态环境损害赔偿范围的结构

在我国,诸多生态环境损害赔偿案例适用了惩罚性赔偿。究其原因,《最高人民法院关于审理生态环境侵权纠纷案件适用惩罚性赔偿的解释》第12条的规定含义并不明确,似乎隐含着适用惩罚性赔偿的可能。依据我国《民法典》第1235条的规定,生态环境损害赔偿范围可分为三类:第一类是针对“主观、集体损害”的赔偿费用,对生态系统服务功能损失的赔偿,包括修复功能丧失导致的损失和永久性损害的损失;第二类是针对“纯生态损害”的赔偿费用,包括清除污染修复生态环境的费用和防止损害发生和扩大的合理费用;第三类是调查、鉴定费等程序性费用。分析指导案例可以发现,我国司法实践中的大多数案例优先认定“纯生态损害”赔偿,而判处“主观、集体损害”的较少,适用惩罚性赔偿的案件中只有一起判处了对永久性损害损失的赔偿。

法国司法裁判中确立“生态损害”第一案的Erika案中,法院判令向鸟类保护组织支付10万欧元,其目的是赔偿该组织在Erika灾难对海鸟致害中所遭受的精神损害,这一类赔偿到底是补偿性还是惩罚性有争议,但很明显这种对私法人的社团的精神损害的赔偿是一种私益损害赔偿。对比我国生态环境损害赔偿判决和磋商的案例中均判处“纯生态损害”的清除污染、修复生态环境费用、防止损害的发生和扩大所支出的合理费用等赔偿类型,显然以具有填补功能的修复性赔偿为优先,叠加生态服务功能损失的天价赔偿,很难判断出后者不具有惩罚功能。

在修复方式上,《法国民法典》规定了生态损害优先适用“恢复原状”,对于“纯生态损害”部分的修复,一般适用“基础性修复”和“补充性恢复”措施,而对于生态系统服务功能的丧失,一般适用于“赔偿性修复”。法国法上明确拒绝惩罚性赔偿,是基于这种“赔偿性修复”被认为似乎已经隐含了惩罚。

我国生态环境损害赔偿原则上不能适用惩罚性赔偿,仅非常有限的部分才可以适用,原因有三。其一,我国生态环境损害赔偿的设计应是建立在私法的集体损害扩张逻辑之上的,但有一部分会与社会总体利益发生混同。其二,我国司法实践中一定比例的案件是刑事附带民事案件,针对并用刑事罚金、民事责任、行政罚款的情形可能产生竞合和同质化问题。其三,《生态环境侵权纠纷案件适用惩罚性赔偿的解释》第10条和第11条的规定不明确。

当发生不同责任之间的竞合时,应坚持双重处罚禁止的原则,需要对生态环境损害赔偿的内容进行判断。因惩罚性赔偿的双重属性表现为一方面具有刑法的、犯罪的和公共的属性,另一方面具有民法的、民事的和私人的属性,在刑事罚金、行政处罚与惩罚性赔偿在司法实践中同时适用时,备受质疑。我国法理论上也承认“一事不再罚”原则,但在我国重典治污的背景下,法院在适用惩罚性赔偿时通常并不对这一原则进行评估,司法裁判的态度更倾向于多重适用各种类型的惩罚,这种司法态度未必妥当。

在生态环境损害的刑附民案件中,应禁止适用惩罚性赔偿;在民事案件中,需要对赔偿的类型进行分解判断,如果赔偿范围仅限于“纯生态损害”的范围,因其发生了私益与公益的混同,属于复合型利益,不能适用;对于仅判处“主观的、集体的”生态系统服务功能损失的赔偿,如果已经判处了其中的生态环境永久性损害造成的损失赔偿,显然永久性损害已经意味着无法恢复,这种赔偿具有明显的惩罚功能,与惩罚性赔偿的功能构成同质化,因此不能适用;如果仅判处生态环境受到损害至修复完成前服务功能丧失导致的损失的赔偿,则需要个案分析判断这种赔偿是仅具有填补功能还是填补与惩罚功能并存,在包含了惩罚功能的情况下,不能适用。总体来说,惩罚性赔偿在生态环境损害赔偿中适用的空间非常有限。