内容

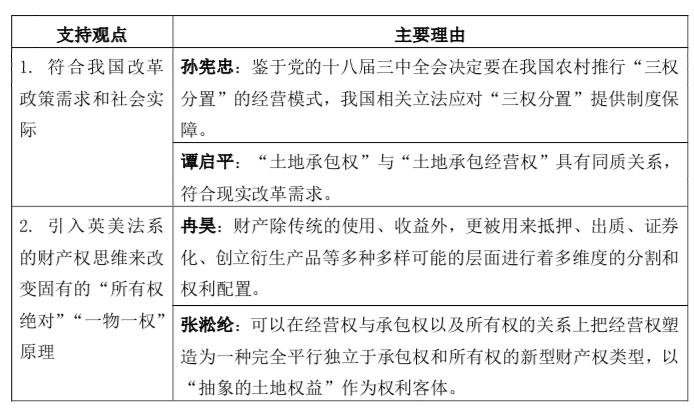

从传统民法物权建构原理出发,我国一些学者不赞成引入具有独立物权意义的土地经营权,即构建三种物权架构意义的“三权分置”。他们认为,在坚持完全和绝对所有权的前提下,将土地承包经营权分离为土地承包权和土地经营权两种物权缺乏法理支撑,势必破坏“一物一权”的根本基础,进而破坏物权制度的清晰性,给物权体系适用带来混乱。

民法学者多数支持决策者引入三种物权架构的“三权分置”改革。他们认为,物权架构本身不是静态的,而是可以根据需要来改变的。

对于土地经营权的物权性质,可结合民法典物权编相关规定与2018年修改《农村土地承包法》相关规定以及其他材料予以论证。第一,土地经营权具有独立性。《农村土地承包法》第17条区分列举了“依法互换、转让土地承包经营权”的权利和“依法流转土地经营权”的权利,并通过第4节与第5节将“土地承包经营权的互换和转让”与“土地经营权流转”区分为两个不同的制度。第二,土地经营权具有产生基础的独立性。《农村土地承包法》第36条明确规定,土地经营权为土地承包经营权所派生,基于承包人特定的自主流转行为而产生,无需发包人同意,仅需要向其备案而已。第三,土地经营权具有用益物权的内容并受到绝对保护。农村土地承包经营权相关规定明确规定了土地经营权的用益物权内容,并赋予绝对性纳入侵权保护。第四,土地经营权人在法律责任上具有独立性。《农村土地承包法》第63条规定,承包方和土地经营权人出现违法使用时,各自承担独立责任。最后,从“三权分置”改革入法入典的初衷和历史过程看,起草者一直以来都将土地经营权引入视为重大改革创制,可见,引入物权式土地经营权应为农村土地承包法修改和民法典编纂物权编的基本预期。

“三权分置”架构中土地经营权是否为物权之争,反映了既有物权理论和现实转型需求之间的张力。“三权分置”改革在世界各国现行实证法律理论和体系中都难找到理论契合,与新中国成立初始确立的集体土地所有权的一般观念也存在逻辑的脱轨可能。但如果要推进农业现代化和规模化,就有必要继续分离出具有物权性质的土地经营权以增进土地流转性,为农业土地规模经营提供新的权利基础和保障。此时,应当结合改革开放经验,在合理实践中对集体土地所有权的统一绝对内涵进行动态阐释。

从这个意义上说,我国“三权分置”议题本身不是一个规范主义的实践话题,而是一个改革语境下的、以问题为导向的论题学话题。对于“三权分置”的理论思考和规则建构,没有必要局限于基于绝对化所有权理念而形成的各种理论和权利体系的套路之中,而应该保持开放心态立足正在发生的合理实践需求而勇敢地去推动新的理论创制或规则发展。

当然,作为中国当前农村土地改革的重大法律论题,“三权分置”仍然存在基本法律体制的限制。物权或财产权属于民法中的重要制度,与宪法确立的经济基础和所有制体制存在紧密联系,所以其调整和改革,不得背离宪法中已经明确的相关体制。除此之外,其他法律则通常不具有限制性,因为民法典本身具有极其超越的基础法律地位,从体制上讲具有优于其他任何法律法规的效力。

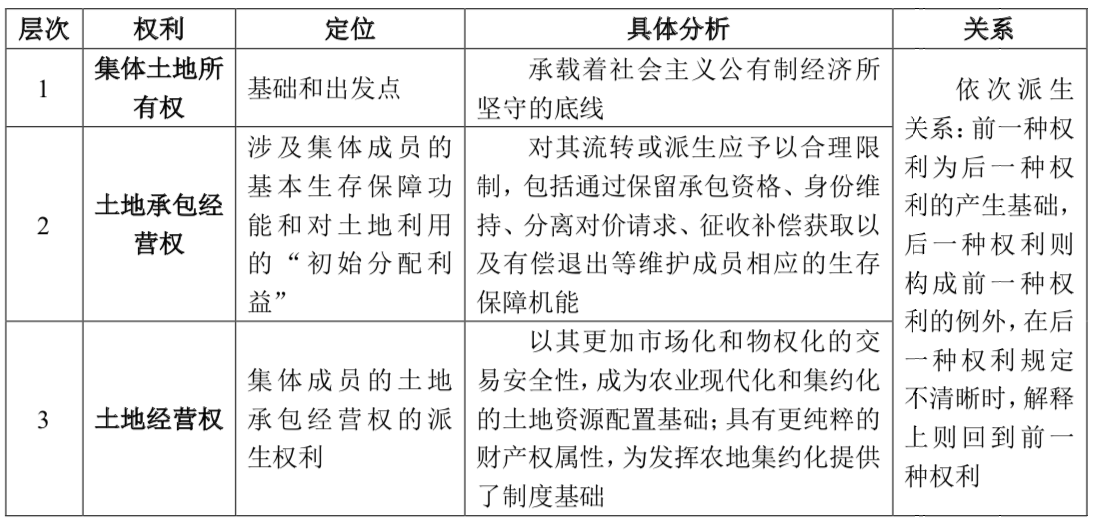

“三权分置”作为土地承包经营权制度改革的最新发展,以三项物权架构形成一种复杂的权利复合结构关系,三者处于一个集合系统之中,需要发挥一种协同效应。理解上,“三权分置”的协同构造,应当包括价值功能协同和权利协同两个方面。

(一)功能协同

从价值功能来说,“三权分置”在我国现阶段基于体制基础和改革目标的要求,体现为三种功能共存的要求,形成了三种功能的协同关系。前两种功能已经由宪法体制所确立,分别体现为:社会主义制度理念下的农村土地公有经济体制的功能,和集体成员基于农地的生存保障利益和主体经营利益。民法通则、农村土地承包法、物权法的土地承包经营权的架构解决了二者功能的融合或并存关系,但忽视了市场主体对于农业土地经营的作用。故为发展农业适度规模经营、推动现代农业发展的现实需要,急需通过新的改革增加第三种功能,形成“农地农民有,农地农业用”的新格局,加快放活土地经营权,优化土地资源配置。“

“三权分置”将过去的土地承包经营权制度从两种功能合作共存发展为三种功能合作并存,更加多样化,必须成为功能协同的整体,价值功能顺序从基础到特殊,依次为“农村土地公有制功能—家庭联产承包责任功能—土地资源优化配置功能”。

(二)权利协同

“三权分置”作为法律改革所形成的法律外在体系,即“法律表达”,应与上述三种功能对应,组合为一个“三位一体”的权利协同架构。如前所述,前两种功能分别表达为农村土地集体所有权和土地承包经营权,现行改革下第三种功能应表达为一种派生出来的物权意义的土地经营权。它们之间基于权利协同,形成了一种传统民法理论上单一结构物权或者双层结构物权所不具有的多层权利协同架构,体现为坚持“集体土地所有权”、稳定“农业承包经营权”和放活“土地经营权”三层协同架构。