内容

(一)结构比较

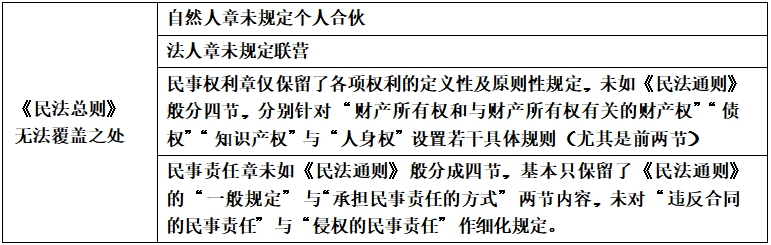

《民法总则》对于《民法通则》具有继受关系,但是,《民法总则》不能完全覆盖《民法通则》。实际上,两者具有升级换代的替代关系,这一点可以从各章及其内容安排看出。一方面,二者结构高度一致;另一方面,《民法总则》缺少涉外民事关系的法律适用章,因为随着2010年《涉外民事关系法律适用法》的单独出台,《民法总则》以至《民法典》均无必要再对此予以规定。

(二)内容对照

(三)小结

从字面上看,《民法通则》的覆盖面必然大于《民法总则》,既然前者有“小民法典”之称,那么,其不可为后者所替代也是当然之理。然而,如上文所示,无论是结构,还是内容,《民法总则》均是《民法通则》的升级换代版,自前者施行之日起,《民法通则》就再无适用的余地。

《民法总则》名为总则,规范内容却足以替代通则。显然,这其间蕴含着一种新的法典体例信息,下文将详细阐述。

“提取公因式”是十九世纪潘德克顿法学的遗产之一,至今仍是德国法系的形式标签。《民法总则》草案似乎表明,我国《民法典》正是对潘德克顿体例的运用。同时,从立法者对《民法总则》的功能定位来看,其又似乎可以被解释为《宪法》意义上的总纲。然而,真实情况并非这样。

(一)公因式

公因式来自于各编的具体规范,其形成过程可用数学公式表达为:xa+xb+xc+……=x(a+b+c+……)。所谓公因式,是指各编的共通规范,某规范之所以成为公因式,无关概念或规范之重要性,唯其“共通”而已。潘德克顿法典体例体系严密、环环相扣,在提取公因式后,括号里的各编规范不再完整,而括号外的公因式由于本就只是共通部分,由此形成所谓的“双重不完整”。法典各编的独立完整度越低,表明彼此的依附程度越高,“体系性”也就越强。

立法者对于《民法总则》的功能定位系“既构建了我国民事法律制度的基本框架,也为各分编的规定提供依据”。前者呼应“一般性”与“普遍性”,后者表达“统领性”与“引领性”。然而,在逻辑上,将总则置于各编之首,并不意味着总则具有立法者所期许的“统领性”。在数学表达式x(a+b+c+……)中,之所以将x置于括号之前,并不是因为x具有“统领性”。亦非因其重要性,而是基于便利或者形式美观的考虑。《民法总则》先于《民法典》分编而制定,也不意味着可以据此认定,分编规范源出于《民法总则》。更合乎逻辑的理解进路是,《民法典》总则编可以先行制定恰恰表明了分则编内容已基本成熟,否则,括号之外的公因式x将难以被准确提取。

因此,如果《民法总则》真是采取“提取公因式”技术的结果,那么,其应该没有办法“为各分编的规定提供依据”,各分编的具体规定也应该不会以《民法总则》为基础。毕竟,公约数来自于各数项,而不是相反。同样,作为公因式,《民法总则》也没有能力构建“民事法律制度的基本框架”,此亦可从《德国民法典》中得到印证。实际情形是,《民法总则》不仅在追求《民法通则》式的框架规定,而且也确实足以全面取代《民法通则》。此“提取公因式”非彼“提取公因式”,此“民法总则”亦非彼“民法总则”。那么,立法者在“民法总则”的名号之下,表达的是何种体例追求?

(二)总纲

从关于《民法总则》草案的说明来看,立法者对于《民法总则》的基本定位是“统领性”与“一般性”,强调总则规范的重要性与基础性。此功能定位与德国民法典的总则编相去甚远。在我国既有的立法体系中,与之最为接近的是《宪法》总纲。《宪法》总纲条款比较偏重政治指引,较少具有直接的规范效力,其意义更在于为具体的立法划定框架或提供依据。就此而言,《民法总则》“为各分编的规定提供依据”之立法期许,或可与之遥相呼应;同时,鉴于许多总纲条款直接或间接涉及基本权利保护,沟通总纲章与基本权利章,逐渐成为我国新的宪法解释方向。《民法总则》的总纲色彩由此隐约可见。

不过,不必将《民法总则》往宪法意义上的总纲方向解释。其一,《宪法》总纲的政治意味过于强烈,恐非以去政治化为追求的民法所能承受。其二,由于基本权利能够重塑《宪法》总纲的规范品质,因此,此等努力恰恰是在通往弱化乃至放弃总纲体例之路,民法自然不必逆流而行,反倒去强化总则的总纲色彩。其三,在法律理论上,宪法之基本权利列举与民法之民事权利列举的意义不可同日而语。

从类比宪法之基本权利列举与民法之民事权利列举的角度出发,也许可以为我国《民法总则》的现实定位寻得一条出路。

(三)活页环

德国民法典是提取公因式的典范,法律行为则是其最引人瞩目的公因式。以此为标准,既然我国《民法总则》集中规定法律行为,那么,称其存在提取公因式的操作似乎毋庸置疑。只不过,法律行为是否构成以及构成何种意义或程度上的公因式,关键不在于《民法典》总则编自身,而取决于以何种逻辑设置分则编。

从《民法典》分则编的设置来看,我国《民法典》的“体系突破”不仅体现为法典编数的增加、法典具有活页功能,而且体现为,在人格权法与侵权责任法独立成编后,法律行为在我国《民法典》中,不再有资格被称为公因式,甚至其独立存在的必要性亦可存疑。其原因在于,法律行为规范对于人格权法编与侵权责任法编的意义太过有限,将法律行为留存于总则编,也许只是出于《民法通则》所形成的立法惯性。如果非要保留总则编,那么,维系《民法典》总则编存在的唯一理由就仅剩下目前总则编第五章关于民事权利的列举与定义。我国《民法典》总则编不同于德国民法典总则编,其核心不再是法律行为,而是民事权利类型列举——这或许才是我国《民法典》在体例上的最大突破。

民事权利章的诸条款当然不是各分编的公约数,以之为核心的“此民法总则”自然亦非“彼民法总则”。在体例功能上,“此民法总则”并不是潘德克顿意义上的公因式,而是中国活页本法典的活页环,其主要功能有两项:一是以所列举的权利类型串起各编;二是以所列举的权利类型为限,划定《民法典》分编的最大编数。

从表面上看,《民法典》的体例之争集中于分则编,总则编似乎风平浪静。但立法者没有意识到,总则编的设置及其内容并非恒定不变,亦非由总则编自身决定,其最重要的影响因素恰恰来自于分则编。一方面,我国《民法典》以总分则编制为当然前提,另一方面,由于人格权与侵权责任独立成编,构成潘德克顿总则编核心的法律行为不再有资格成为分则编的公因式,总则的意义亦因此被改变。当立法者以民事权利类型为线索,将其作为体系突破的标志时;当立法者期待总则编既“构建我国民事法律制度的基本框架”,又“为各分编的规定提供依据”时,总则编的权利类型列举势必将取代法律行为成为新的核心,以活页环的形象串起法典各分编。

我国《民法典》的“创造性”与“体系突破”在于,首创以活页环总则引领活页本法典之体例。该体例设有总则编,故不同于法学阶梯式;该体例之总则编并非提取公因式而来,故亦不同于潘德克顿式。如此,我国《民法典》所呈现的法典体例或可被称为“第三种体例”。

(本文文字编辑丁一。本文未经原文作者审核。本文为中国民商法律网“原创标识”作品。凡未在“中国民商法律网”微信公众号正式发布的文章,一律不得转载。)