内容

(一)债务加入的请求权基础探寻

根据原债务人是否脱离债务关系,债务承担可分为免责债务承担和并存债务承担两种类型。合同法第84条没有明确区分免责和并存的债务承担,过去法院从债务加入案例的实践需要出发,将此规定扩张解释——“全部”应解释为免责债务承担,“部分”则表征并存债务承担。但是判决和地方法院的指导意见无论在权威性还是科学性上都不足以填补合同法的不足。民法典第552条体系化地增设了债务加入制度,使得与合同法第84条内容相同的民法典第551条得以回归免责债务承担制度。

(二)民法典第552条与债务加入的确立

虽然民法典没有明确使用“免责”和“并存”这样的术语,但第552条的性质显然属于并存债务承担。第一,“债务加入”的术语使用。该条规定“第三人与债务人约定加入债务”,从语义上看,“加入”意味着原债务人没有从原债中解脱,第三人成为债务关系中新的一员。第二,构成要件上无需债权人同意。该条规定“债权人在合理期限内未明确表示拒绝”,对债权人来说,只是增加了一个新的债务人,不会影响到债权人的利益实现。第三,连带之债的效力。该条规定第三人“和债务人承担连带债务”,从原理上看,债务加入的效力与连带之债是一致的,在此基础上,该条的规定进一步满足了连带之债的形式要求,能够避免不必要的争议。

(三)第552条在债务加入建构上的贡献与不足

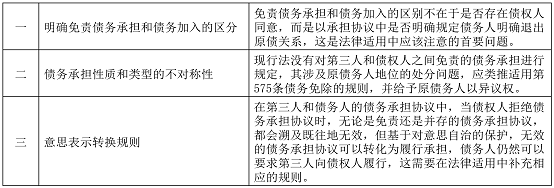

相较于免责的债务承担,债务加入在现代社会的交易实践中发挥着更为重要的作用。我国民法典第552条专门规定债务加入规则与比较法的趋势以及我国的司法实践是一致的。但其在规范上仍存有不明确之处。免责债务承担合同的生效需要“债权人同意”这一要素,但是债权人同意并不一定产生免责债务承担,能够产生出免责债务承担效力的前提是:当事人在合意中明确约定债务人可以摆脱原债关系。反之,如果没有债务人退出的明确约定,即便存在债权人同意,也只能产生出债务加入的效果。因此,在第551条和第552条之间存在一个推定的规则:对债务人和第三人之间没有明确约定脱离原债的情形,应视为债务加入。

(一)债务加入的类型区分

债的承担涉及债权人、债务人和承担人的三方关系,从逻辑上也对应着三种承担方式:(1)承担人、债务人、债权人三方的债务承担合同;(2)承担人和债权人的债务承担合同;(3)承担人与债务人的债务承担合同。

从表面上看,第552条只规定了两种债务加入的方式:第一种是第三人与债务人之间的债务承担(“第三人与债务人约定加入债务并通知债权人”),第二种是第三人单方的债务承担(“第三人向债权人表示愿意加入债务,债权人未在合理期限内明确拒绝的”)。

民法典并未规定三方的债务加入。首先,三方债务承担协议在现代发展中的意义逐渐缩小,其作用体现在指示交付方面。其次,第552条规定了最为特殊的第三人和债务人之间的债务承担协议,此时债务加入合意不需要债权人的同意,因此有必要专门予以规定。第三,第三人单方的债务承担与第三人和债权人之间的债务承担两种类型在原理上是一样的,因此不需要分开进行规定。因此,第552条规定的两种债务承担类型足以涵盖交易实践的需求。

(二)第三人和债务人之间的债务加入

关于债务人和第三人的债务加入,从合意结构上看,其特点是无需债权人参与;从交易实践上看,原债务人与承担人之间往往还存在着范围更大的基本行为,如买卖合同,此时债务承担合同只是买卖合同的附约,作为价金结算的方式。

此种债务加入方式使得承担人负有按照原债的内容进行清偿的义务,与第三人清偿存在相似之处。在实践中两者界限易生混淆,其差异在于:在第三人清偿中,清偿人按照债务人的指示履行债务,债权人对清偿人没有请求权,所以也称为“履行承担”,清偿人和债务人之间不需要缔结合同。而债务承担使得原债权人获得对承担人的请求权,债务承担必须得到承担人的同意。但是,两者并非截然分开,在一定的情况下会随着当事人的意志发生变化与交错。

(三)第三人和债务人的债务加入的理论基础:第三人利益合同

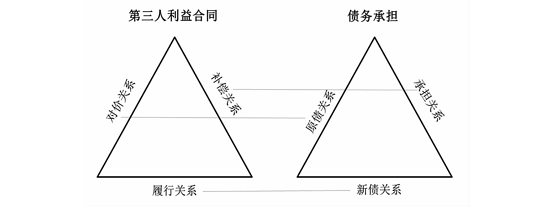

第552条规定第三人和债务人可以不需要债权人同意达成债务承担协议,使债权人直接获得向第三人的请求权,其理论基础在于第三人利益合同。两者的近似关系见下图。

与一般第三人利益合同相比,这种债务加入的特殊性在于承担人(立约人)同时受到了补偿关系(承担关系)和对价关系(原债关系)的拘束,这导致它在抗辩权主张上和第三人利益合同存在着差别。在第三人利益合同中,债务人可以向受益第三人提起补偿关系中的同时履行抗辩权;但是债务承担中,承担人不能以债务人不履行承担关系中的对待给付为由对抗债权人,其只能行使法定解除权,在承担关系解除后对债权人提起抗辩。

债权人同意的效力等同于第三人利益合同中“第三人表示享受其利益之意思”,债权因此得以确定,不得再变更第三人利益合同或进行撤销。第552条没有规定债权人拒绝的效果。基于利益第三人合同的原理,在债权人拒绝接受权利的时候,第三人利益合同无效。与此近似,债权人拒绝也会导致债务承担合同不生效。但此时应注意保护债务人和第三人的合意的效力,债务人仍然可以要求第三人在经济内容上继续替代债务人履行,只不过第三人和债权人之间不存在债的关系,即无效法律行为的转化。

(一)第三人单方的债务承担

第552条规定的第二种债务加入的类型是单方允诺的债务承担。但这种债务加入方式与单方允诺的一般原理存在差别。如果简单地认为属于单方允诺,则意味着第三人只要向债权人发出愿意承担债务的意思表示,就即时产生出债务承担的效果,第三人不能主张要约的撤回和撤销,这必然加重了其负担。

应认为单方的债务承担并没有改变债务承担合意的一般原理,它在本质上只是在交易实践中基于意思表示解释进行的简化。第三人单方允诺的效力,需要结合第三人和债权人的债务承担合意进行观察。如果第三人向债务人进行单方允诺,或者第三人没有表现出债务承担意图,并不能产生出债务承担的效果。欠条和承诺书还需要结合具体的交易场景进行意思表示解释。

(二)第三人和债权人的债务加入合意

虽然没有明文规定,但第552条的射程自然也应该包括第三人和债权人的债务加入合意。在我国的实践中这一类型的债务加入存在较大的适用空间,常见的情形是债务对于第三人有利益关系,第三人直接为之承担债务,典型的如公司对外负有债务,公司代表人以自然人的身份为公司承担债务。

这种债务承担的方式近似于保证,但两者在债务属性、债务存续期间、抗辩事由援引及债务移转等具体法律效果上都存在差异。此时,当事人的意思表示是最重要的判断因素,但问题的难点在于约定不明的情况,此时需要结合制度本旨和交易习惯进行考察,而不是设定一个过于简单的标准。

(三)债务人的异议权

第552条规定了债权人的异议权,但没有规定原债务人的异议权。第三人和债权人的债务承担,根据债务人和第三人之间是否存在委托和指示关系,可以区分为三方合意达成和第三人自愿介入两种情况。后者中原债务人的自决能力是一个需要分析的问题。

应认为,我国的债务加入规则不需要给予债务人以异议权。首先,债务人不会因连带之债的效力而受损。各连带债务人的债务是独立的,对各债务人生效的事项只具有相对效力,只有在共同目的因某一债务人的事项已经实现时才具有绝对效力,因此债务人不会因连带之债而受损。其次,不会对债务人产生不利益。在非金钱债务中,除了对待给付,债务人可能对履行有其他的利益期待。但是此类债务本身就不具有可转让性,且合同内容外的其他利益期待仅属动机。最后,债务加入不同于免责债务承担。免责的承担合意使得债务人退出原债关系,其后果与债务免除近似,故应类推第575条的规定,给予债务人以异议权。但在债务加入中,债务人的状态没有改变,即便第三人进行了清偿消灭原债,债务人依然对第三人负有同样的债务。

民法典第552条对于债务加入的类型化设计符合制度演进的规律和我国的司法实践的经验总结,有效弥补了现行法中的债务承担制度的不足,但在规则适用中仍然存在有待进一步完善的地方:

(本文文字编辑朱鸿嘉。本文未经原文作者审核。本文为中国民商法律网“原创标注”作品。凡未在中国民商法律网微信公众号发布的文章,一律不得转载。)