内容

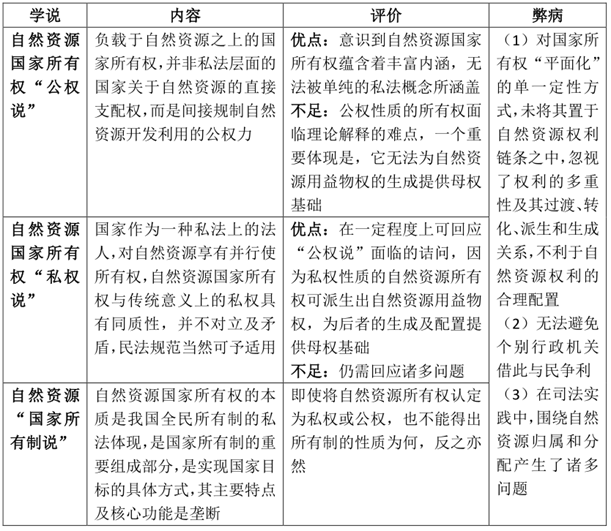

(一)自然资源国家所有权“平面化”定性的省思

(二)亟需解决的问题

其一,自然资源之上多层权利有何具体体现?为何自然资源之上的权利需分层规范?自然资源多层权利的规范有何制度意涵?在此之下,更为细节的问题是,如何从解释论角度理顺《宪法》第9条、《民法典》第247条的关系以避免所有权概念的混乱?不同条文中的国家所有权的法律属性,是否相同?宪法上的义务主体一般为国家,那么,作为自然资源所有权人的国家,如何对作为义务人的国家行使权利?

其二,如何在理论层面理顺自然资源之上多层权利的关系?自然资源全民所有、宪法上所有权、民法上所有权与自然资源用益物权之间,存在何种过渡、转化、派生及生成关系?不同层次的权利转换之间,贯穿着何种精神主线?更进一步的问题是,自然资源全民所有对宪法上所有权向民法上所有权的转化有何影响,而民法上所有权又如何体现自然资源负载利益的公共目的性?

其三,自然资源上权利层次性之证成具有何种现实意义?由此能否克服对自然资源国家所有权“平面化”定性的弊病?这种理论对自然资源权利体系性的实现、避免个别行政机关与民争利以及保障私人取得自然资源用益物权的机会平等性有何益处?

(一)自然资源权利分层规范的缘由

自然资源权利配置无法通过单一部门法实现,而应由《宪法》《民法典》等不同法律部门相互衔接和调整。且不加区分地对自然资源国家所有权进行“平面化”定性并不足取,宜将其置于《宪法》《民法典》等不同场合进行界定,并使自然资源权利呈现层次性的特征。从制度衔接看,《宪法》第9条的本质是自然资源全民所有的宪法体现,为自然资源保护提供了宪法上的纲领性保障,而《民法典》第247条是自然资源宪法上所有权转化为民法上所有权的制度依据,也是沟通《宪法》与《民法》(或者说“公法与私法”)的桥梁。据此,在民法层面上,国家主体得以对矿藏、水流、海域等自然资源享有私法上的支配权,随之,其所有权的性质也发生了变化,由宪法层面主权性质的所有转变为私法所有。

(二)自然资源多层权利的规范意涵

1.宪法上自然资源“国家所有即全民所有”的制度意蕴

首先,在《宪法》第9条中,自然资源国家所有权背后的权利主体应理解为“全民”,即宪法上的国家。自然资源之上承载的全民利益,具有天然不可分割性,应通过国家目的来实现。自然资源并非民法上普通的物,呈现出公共用物的本质特征,应为全民所有。但“全民所有”是抽象的整体性概念,“全民”无法具体行使自然资源权利,这也正是须在宪法上寻找代表者的原因,其法权形式就体现为宪法上国家所有权。宪法上的自然资源国家所有权,本质是全民对宪法上国家主张权利的根本依据,它基于全体人民的意志所形成,并以全民意志的实现作为终极目的和最高尺度。其次,自然资源宪法上国家所有权中的“国家”不等于宪法上的义务主体(国家)。宪法上国家的实质,是全民在宪法上的代表,真正的权利主体是背后的全民。因为,宪法义务一般针对国家而设,于私人之间原则上不生法律效力。国家对整体意义上的全民负责,对全民享有的自然资源负有不侵犯义务,对全民受益权承担“给付义务”,并应运用一切可能和必要手段促成自然资源负载之全民利益的实现。

2.自然资源宪法上所有权向民法上所有权转化的必要性

其一,自然资源宪法上所有权具有抽象性,原则上不可直接适用于司法实践。私人无法依据自然资源宪法上所有权取得自然资源使用权,更无自然资源使用权配置可言。这就需要通过民法转介条款架设必要管道,实现私法与公法的接轨与沟通。其二,我国宪法解释规范尚无法形成解决此困境的方法论体系。针对宪法规范不可直接适用于司法实践的现状,需要运用法律转介条款经由民法权利的转化以更好实现宪法规范的制度效用。经由必要转化,使宪法上自然资源所有权实现私法规范化,自然资源所有权就与普通私法权利一样含有了私法权能。

(一)自然资源全民所有向宪法上国家所有权的过渡

自然资源全民所有首先应过渡到宪法上的权利类型,以达到赋予国家权利又限制国家权力的效果。自然资源的全民所有形态过渡为宪法上的所有权后,个体权利并未丧失。这体现为:其一,个体成员可通过法定程序参与自然资源立法以表达个人意思,而个人意志的结合形成全民意志,进而上升为国家法律。其二,个体可通过宪法监督制度对自然资源国家所有权进行制约,杜绝公权力滥用。其三,自然资源宪法上国家所有权行使的最终目标,是实现自然资源全民所有中个体正当利益的最大化。宪法上国家所有权在本质上就是全民所有,只是借助国家所有权这一特定化的宪法表达,转变全民所有具有的抽象描述性和整体概括性,为形成和构建整个自然资源权利体系提供宪法根基。

(二)自然资源宪法上所有权向民法上所有权的转化

一方面,自然资源全民所有对宪法上所有权向民法上所有权转化具有影响。自然资源民法上国家所有权确立的根本依据,是自然资源全民所有“形态”,而自然资源全民所有的宪法安排,决定着即使转化到民法上所有权,国家之外的私权主体也无法成为所有权主体,但可依法取得由民法上所有权派生出的用益物权。在自然资源的全民所有形态转化成民法上所有权之后,私人的权利得以体现:作为全民组成部分的个体,私人可对自然资源配置予以间接管控、监督和收益;作为民事主体,私人可以获取自然资源用益物权。另一方面,宪法上所有权对民法上所有权具有影响。在宪法上所有权转化为民法上所有权之后,后者不应摆脱宪法规范辐射,仍须担负社会义务。为稳定公共秩序和增进公共福祉,需私法与公法的协作,民法上的自然资源所有权也会受到其他制度的必要限制。此外,虽然宪法和民法对自然资源归属均使用了“国家所有”的表述,但二者具有不同的权利构造和法律效果,应予区分。

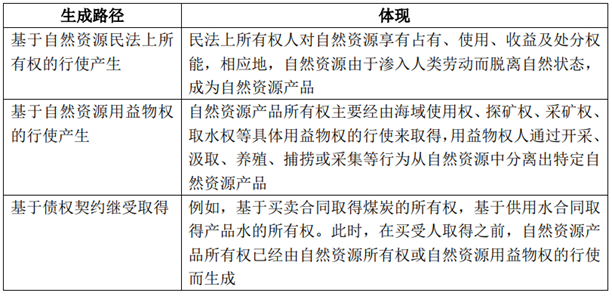

(三)民法上自然资源所有权派生自然资源用益物权

自然资源用益物权作为一种定限物权,生发于自物权,即其母权基础是自然资源民法上所有权。一方面,就自然资源而言,所有权人和其他私人都要予以使用和享受利益,而其属于国家所有,法律解决二者利益冲突的方式,便是允许所有权人依其意思分离出该权利的若干权能,允许实际使用人分享这些权能,并对此部分利益赋予法律上之力(《民法典》第324条)。这便是由民法上自然资源所有权派生用益物权的逻辑。另一方面,私人所享有的用益物权,具有对特定自然资源占有、使用及收益的权能,只能生发自作为母权的民法上所有权。因为,若缺少母权中权能的分离及派生,用益物权就不会含有对自然资源使用及收益的权能,或者说,它就无从生发。

(四)自然资源产品所有权的生成

(一)助益自然资源之上权利体系性的实现

其一,自然资源所有权于宪法及民法上的区分,可为自然资源用益物权的生成寻找到母权基础,避免后者缺乏权源依据。其二,自然资源全民所有经由一系列转化、过渡和权利具化,并经由民法上所有权生发私人使用权,有助于打通自然资源全民所有至私人使用的路径。

(二)划清自然资源之上公权力与私权利的界限

自然资源之上权利层次性理论,有利于划清自然资源之上公权力与私权利的界限,界清哪些属于公法领域的国家所有、哪些已依法进入私法领域,实现《宪法》及《民法典》中的国家所有权的有效对接。一方面,避免个别行政机关借自然资源国家所有权与民争利,警惕并防止国家所有权之下的攫取型资源财政;另一方面,彰显自然资源负载利益的全民性,防止个人过度享用甚至滥用。此外,还可彰显不同权利之间的过渡、转化、派生及生成关系,有利于区分宪法权利与部门法权利。

(三)保障私人取得自然资源用益物权的机会平等性

“全民所有”构成对国家所有权的制约,从根本上决定着自然资源用益物权配置的制度性安排必然要以保障私人的平等使用机会为前提。国家在享有和行使所有权,包括自然资源用益物权配置时,均应以保障个体取得权利的机会平等性为基本依循。自然资源之上权利层次性的理论证成,使“国家所有即全民所有”的制度设计从形式上的悖论,实现了实质上的统一,也为私人取得自然资源用益物权的机会平等性提供了理论根基。

自然资源之上一般存在五个层次的权利:一是自然资源全民所有“形态”,二是自然资源宪法上国家所有权,三是自然资源民法上国家所有权,四是民法中的自然资源用益物权,五是自然资源产品所有权。就解释论而言,《宪法》第9条是将自然资源全民所有确认为自然资源宪法上所有权的依据;《民法典》第247条是自然资源宪法上所有权向民法上所有权转化的基础,也是沟通《宪法》与《民法典》的桥梁;《民法典》第324、325、328、329条则是自然资源民法上所有权派生用益物权的制度基础;私人依法取得自然资源产品所有权则是自然资源用益物权具体行使的结果。证成自然资源之上权利的层次性,并非否定权利平等性,而是彰显不同权利之间的过渡、转化、派生及生成关系,为自然资源权利配置寻求深层次的理论支撑。

(本文文字编辑鲍生慧。本文未经原文作者审核。本文为中国民商法律网“原创标识”作品。凡未在“中国民商法律网”微信公众号正式发布的文章,一律不得转载。)

文献链接:《自然资源之上权利的层次性》