内容

民间借贷的法律制度,自唐代定型,宋承唐制,经元代过渡而至明清,期间只有少许变化,大体上“任以私契,官不为理”,但对欠债不还规定了严格的法律责任,甚至科处刑罚;将债务主体扩大到家庭甚至家族,以增强信用背书;严格管制利率,甚至规定“违禁取利”的罪名;对私力讨债,既允许采用强制性的手段,但同时施加各种限制。

在微观层面上,利率和风险的关系最为紧密,放贷人在决定收取多少利息时,首先考虑的因素就是违约风险。风险越大,利率越高,反之亦然,这就是“风险溢价”的逻辑。

(一)风险溢价与信息不对称

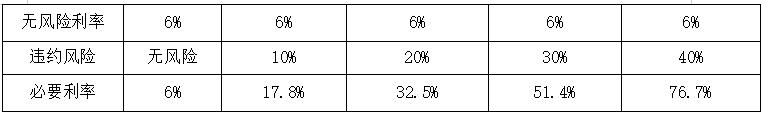

抽象出理想类型,假定没有任何违约风险的情况下,贷款利率为R,通常为6%,借方违约风险为V,根据公式1+R=(1+R)(1-V)进行计算,可得出放贷的必要利率:

可见违约风险高到一定程度,放贷就与赌博无异,同时,借贷双方的信息不对称会干扰贷方的风险评估。即使借方有足够能力和意愿去偿还全部债务,如果贷方看不到或不相信这个事实,仍会高估放贷风险,且偿还意愿一般难以估计。

(二)风险控制与暴力强制

为了争取较低利率,借方就必须设法降低自己的违约风险并致力于解决信息不对称,而本人的一系列承诺未必可信,最可靠的莫过于借助第三方的暴力强制,在这个意义上,国家强制执行不只是为了保护债权人的利益,而是对借贷双方提供的双向补贴。从这个角度看家庭连带责任、保证制度以及“役身折酬”,是为了扩展强制执行的范围;“违限生利”“强牵财物”以及抵押、质押、典当、留置等各种担保,则是为了降低强制执行的难度和成本。假若法律废除“役身折酬”,意味着在借贷制度史上开启了一种“有限责任”,这会导致风险和利率攀比提升。如果借贷人在无任何资产可供抵押时,若想降低利率,最佳选项莫过于规避法律——通过私约复活“役身折酬”。但私约易毁,在缺乏合法手段控制违约风险的条件下,体制外的暴力强制就会乘虚而入。

(一)古代社会的放贷风险

在中国古代,大量农民挣扎在生物学意义上的贫困线边缘,但不幸的是,越贫困越不容易借到钱或利息更高,背后就是“风险”与“利率”的市场博弈,较高的放贷风险,导致放贷利率远超地租收益率或商业利润率也就毫不奇怪了。

(二)暴力的介入

为了控制放贷风险,古代社会发展出了很多制度和措施。首先,“欠债还钱,天经地义”的社会观念,再将此观念诉诸超自然的轮回报应,增加了欠债不还的心理代价。其次,古代社会在开发信用资源方面可谓不遗余力,“役身折酬”“移征旁支”,既是迫不得已,也是顺理成章。再次,借贷市场上少不了暴力强制,否则“役身折酬”“移征旁支”都只是空话而已。最后,允许债主必要时可以“强牵”债户财物,乃是引入私人的力量,弥补国家强制的不足。可见,在借贷市场的竞争中,暴力成了重要的竞争筹码,甚至借贷双方会共同寻求体制外的暴力作为偿还债务的保障。

(三)制度变迁的原因和动力

古代社会控制借贷风险的法律制度虽然严苛,但体现出高度的制度理性,而人性化和去暴力化倾向在很大程度上归功于经济增长和科技进步。首先,经济增长基本解决了贫困问题,人们的支付能力和偿还能力已今非昔比。其次,科技进步有效控制了各种风险,人均预期寿命大大延长,加之完善的社会保障,使贷款利息中的保险费比例大大下降。再次,商业性放贷人拥有了很强的资信调查能力和资金监管能力,可以有效控制违约风险,减轻了对强制执行的依赖。最后,法院执行能力大大增强,体制外暴力在借贷市场上的生存空间因此被大大压缩。

(一)古代社会的利率管制

古代法律虽规定了最高利率和最高利息,但借贷双方合谋规避法律轻而易举,或在出借本金中先行扣除利息,或将本利合计于出借本金之中。即使官府有能力识别高利贷纠纷和普通借贷纠纷,另一种麻烦也会接踵而至——借贷双方被迫寻求体制外的强制力量。而若严查“违禁取利”,将民事纠纷升级为刑事案件,债主考虑到这种风险,就必然会采取应对措施,总之,会通过提高放贷利率来补偿,导致其与债户双输的结局。

古代统治者更容易关注事后“利”,而忽略事先的“险”;更容易看到高利贷引发的负效应,看不到高利贷带来的正效应;更容易发现高利贷引发的犯罪,看不到高利贷阻止的犯罪,也就毫不奇怪,高利贷一直被视为万恶之源。真正需要思考的是,既然债主重利盘剥,为何债户还要趋之若鹜?说到底,利率的高低取决于市场,而不取决于法律。

(二)作为政治问题的高利贷

在中国古代,统治者的理想是维持一个庞大农业帝国的稳定和繁荣,抑兼并、振贫弱乃至打击豪强,都在很大程度上服务于这个目的。当农民迫于高利借贷压力,田产就可能被折抵债务,于是打压高利贷就和抑兼并、振贫弱的财政手段捆绑在一起。比如备受争议的官贷,即官府向百姓提供低息贷款,以宋代王安石主导的“青苗法”最为典型。“青苗法”规定以月息二分放贷给农户,并要求农户结社相保,为债务承担连带责任,然而,低于市场的月息二分恰是“青苗法”的致命软肋。如果“青苗法”只向贫民放贷,利率就无法补偿放贷风险,官本渐蚀、贫民争贷以及吏缘为奸等连锁反应就不可避免。为了弥补亏空,要么暗中提高利率,要么向富户摊派,如此,“青苗法”在操作过程中最终扭曲变形,以致天怒人怨。为了打压高利贷,古代皇帝有时还会以“恩赦”的名义下诏免除天下所有公私债务。劫富济贫式的“恩赦”,无疑属于旁门左道,扰乱了市场秩序,增加了交易成本,长远看,只能给借贷双方带来双输的结局。

(三)现代法律中的利率管制

在现代社会,国家对高利贷的管制力度有所放松,但依然保持高度警惕。放松的前提,是高利贷产生的负面社会后果已没那么严重,之所以保留,原因在于借贷人的有限理性。人们倾向于只看眼前,有意无意地低估乃至忽视借贷风险,这种情形达到一定规模就会导致借贷市场的系统性紊乱,隐藏着社会不稳定因素。

在古代社会,高利贷是一道无解的难题,因为贫困是高利贷的社会根源,这道难题在现代社会已经缓解,但还远未消除,其挑战依然来自市场的强大韧性,滋生高利贷的土壤仍未彻底铲除。可见,古代和现代利率管制,虽然制度背景和实施效果已经发生了很大变化,但因市场韧性引发的障碍和难题却是如出一辙,利率、风险与暴力之间的关系更是“天不变道亦不变”。

综上,在微观层面借贷双方存在利益冲突;但在宏观层面,借贷双方利益兼容,统一于借贷市场的有序运作和规模扩张,而法律的功能就在于此。将这种逻辑提升到法理学层面,我们就会得出不同于传统民法学视角的结论,重要的不是权利是否受到了法律的保护,而是法律能否降低交易成本,控制违约风险。按照这个逻辑,即使古代法律中没有“役身折酬”和“强牵财物”的强制性规定,债户为了降低利率也会向债主做出同样的承诺,这意味着“役身折酬”和“强牵财物”底层隐藏着一个合约结构。不排除一部分债户宁愿支付更高的利息也不愿接受“役身折酬”和“强牵财物”,对此法律存在一个潜在的改进方案,即允许当事人另行约定,如此,“役身折酬”和“强牵财物”就从强行法规则变成了“默认规则”,即指当事人没有另行约定时法律提供的广谱适用规则。

表面上看,法律反映国家意志并以国家力量强制实施,但隐藏于法律底层的合约结构却意味着,法律效力更为深厚的基础是当事人的合意及其相互牵制,因而,而洞察法律背后的市场逻辑对于优化法律决策至关重要。

从“任以私契”到意思自治,从“移征旁支”到责任自负,从“违禁取利”到非法经营,民间借贷制度的历史变迁折射出的是经济的增长、科技的进步、人权意识的觉醒。当高利借贷不再与政治绑定时,就能更加清晰地辨明其中之利与弊,得与失。我们不能走出了历史,但是走不出历史思维。一方面应当防范高利借贷的金融风险,另一方面不能否认市场的巨大需求,准确把握制度底层的合意基础、市场规律,控风险,降利率,才能实现借贷双赢的立法理想。

(本文文字编辑杨诗恒。本文未经原文作者审核。本文为中国民商法律网“原创标识”作品。凡未在“中国民商法律网”微信公众号正式发布的文章,一律不得转载。)