内容

(一)《民法典》第1064条第2款:病症的表与里

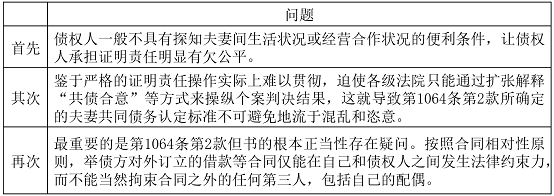

根据司法实务情形,《民法典》第1064条第2款存在以下问题:

实际上,在第1064条第2款所代表的以债权人证明的举债用途作为夫妻共同债务认定标准的立场(以下简称“用途论”),和原婚姻法解释二第24条所代表的直接推定婚姻存续期间夫妻一方对外负债构成夫妻共同债务的立场(以下简称“推定论”)之间,之所以反复出现难以兼顾债权人和非举债方利益的现象,根本原因在于将夫妻共同债务效力“去连带化”寄托于对夫妻整体财产的各种抽象定性和划分,而在具体社会现实中却无法有效区分。

夫妻共同债务是一个典型的三元悖论问题,即法律从政策角度不可能让夫妻同时获得内部交易的隐秘性、外部交易的自由性和对外责任的自限性,必须至少放弃其中之一。在中国,家庭内部财产关系的透明性和规范性始终是镜花水月,由此制度演化路径必然或迟或早向“推定论”之类的对外连带责任靠拢。与此相对,如果将制度目标设定为维持夫妻对外交易自由,就必须确保夫妻各自责任财产界限的清晰划分。第1064条第2款所采纳的“用途论”,实质是一个同时实现悖论三角的虚假承诺。它作为不稳定解,要么回归到“推定论”的原初位置,要么跃迁到夫妻对外责任财产成功区隔的更高层次。

(二)夫妻对外责任财产的区隔:三种路径的选择

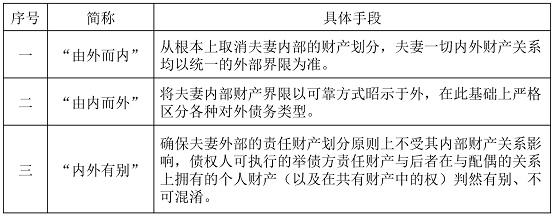

如欲在中国法中实现夫妻各自对外责任的稳定区隔,可用手段在逻辑上不出三种(见下表):

第一种路径和中国法明确承认夫妻间财产归属可基于债权人难以察知的内部事由而成立这一立场抵触,尚无人明确主张此说。第二种路径成功关键在于建立夫妻财产制协议的登记制度,但因组织、人员等方面的困难始终未得到采纳。上述两种区隔进路的失败,使部分学者开始转向“内外有别”的进路,“潜在共有说”即其代表。该说首次明确指出了夫妻内外财产关系在性质上的根本差别,但是,其仍然存在两个关键弱点:首先,在论述夫妻外部财产归属的基准时,仅以公示制度相对完善的不动产作为重点,对于普通动产、债权、著作权等公示制度供给不足的财产权欠缺具体分析;其次,在夫妻间发生形式上符合民商事财产法的交易行为时,并未明确到底应按夫妻内部财产关系的特殊规则处理,还是按民商事财产法的一般规则处理。

(一)重塑“夫妻共同财产”和“夫妻个人财产”概念:实在法和比较法基础

中国法如欲同时实现已婚者外部交易的自由性和对外责任的自限性,就必须确保夫妻内部财产关系不能直接影响任一方在对外交易中的责任财产范围。因此可以将《民法典》第1065条第2款作为突破口。依该款,“夫妻对婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产的约定”的“法律约束力”仅限于夫妻双方之间,且适用范围包括一切涉及婚后或婚前财产归属的法律行为,因此第1065条第2款涉及的并非物权或其他民商财产权的变动,而是某种婚姻法特有的、仅在夫妻间起作用的财产归属关系的变动。进而对《民法典》第1062、1063条规定的法定夫妻财产制进行考察,即可发现将该两条所规定的“夫妻共同所有”“夫妻一方的个人财产”理解为物权意义上的共同共有或单独所有的立场值得商榷。

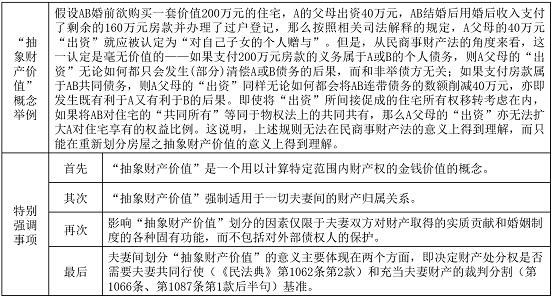

从比较法角度来看,采取净益共同制的德国和瑞士法中同样存在专门用来描述夫妻内部财产关系的概念,如“抽象财产价值”、“财产增加额”等,可借鉴前述概念,将我国“夫妻的共同财产”“夫妻共同所有”理解为夫妻以划分“抽象财产价值”份额的方式分享该条所涉及的各种财产权, 将“夫妻一方的个人财产”解释为夫妻一方独享此类财产权的“抽象财产价值”。

(二)“抽象财产价值”概念的具体适用

财产权表面归属原则是指,夫妻之间的任何法律关系变动事由原则上均排他性地指向抽象财产价值,只要其未伴随对相应财产权的法定公示或在交易惯例上足以据此认定权利人身份的其他表征形式(下称为“类公示”),对外部第三人(包括夫妻一方或双方的债权人)而言即不会产生任何财产权变动效果。该原则的存在,可以从第1065条第2款的文义中反推得出,要使夫妻间针对财产变动的约定突破仅对双方具有约束力的限制,发生完整意义上的财产权归属效果,显然需要一些额外条件;而参考第3款的规定,这些条件必须能够使“相对人知道该约定”,亦即公示和类公示。应当强调的是,财产权表面归属原则的唯一功能是保护第三人不因夫妻内部财产关系的隐秘性而遭受特别牺牲,而不负责替第三人消除即使在正常交易中也难以避免的风险。

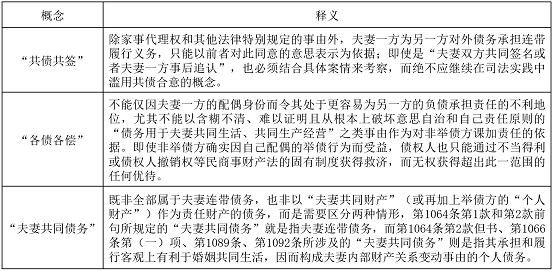

(一)基本思路:“共债共签、各债各偿”

在以“内外有别”思路厘清夫妻内部和外部财产关系后,需回归“共债共签、各债各偿”的民法固有规则和基本理念。

综上所述,除《民法典》第1064条第1款规定的两种情形外,夫妻一方对外负债原则上均属于个人债务,以财产权表面归属原则(以及第1065条第3款的例外规定)所确定的责任财产范围对债权人承担责任。

(二)特殊问题:债权人撤销权针对夫妻间财产权移转行为的适用

无担保债权人能否撤销夫妻财产分割行为是实务中核心争议问题。认可债权人的对夫妻财产分割主张撤销权的思路更为可取,理由有三。首先,从利益衡量上来讲,区隔夫妻内部和外部财产关系的基本考量是保护债权人免受夫妻间财产变动隐秘性的不利影响,而此种隐秘性除了财产变动本身的不公开之外,同样也包括财产变动目的和情境难以查证。财产权表面归属原则只涉及前一种意义上的隐秘性,债权人撤销权则可保护债权人免受后一种隐秘性影响。其次,实践中常见的夫妻离婚时将财产权移转至子女名下同样涉及复杂的家庭和身份关系,但司法实务普遍认为债权人撤销权可适用于这类案情。再次,债权人对非举债方行使撤销权后,非举债方仍可依民法典第1092条后句和婚姻家庭编解释一第35、83、84条的精神向举债方另行寻求救济,而不必担心两头落空。

如欲在中国法中保留夫妻双方各自对外交易自由的前提下达致“共债共签、各债各偿”的理想状态,唯一出路就是直面并彻底解决如何有效区隔夫妻各自的对外责任财产范围的问题。一个思路是从根本上区分夫妻内部的“抽象财产价值”划分问题和民商财产权的外部分配问题,以财产权的表面归属状况(公示或类公示)作为确定夫或妻对外责任财产范围的排他性依据,允许债权人撤销权适用于夫妻间财产权移转行为,从而彻底杜绝举债方与配偶的内部财产关系干扰其外部交易稳定性的可能。

(本文文字编辑朱鸿嘉。本文未经原文作者审核。本文为中国民商法律网“原创标注”作品。凡未在中国民商法律网微信公众号发布的文章,一律不得转载。)