内容

(一)“私法—契约”元素

“私法—契约”因素在劳动合同制度的复合性格中占据强有力的核心地位。首先,劳动合同仍属私人合同、私际关系,私法原则与私法规则仍具广泛适用空间。其次,劳动合同约定多为劳资双方之间的权利、义务,属私权范畴,相关立法也多为明确这些私权内容及法律责任。再次,民法契约中的基本精神、价值,如合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用等,也完整保留于《劳动合同法》中。最后,其立法结构与规范内容亦多传承于民法。

(二)“公法—政策”元素

劳动合同法很多时候可以理解为劳动政策的法律化。其中,既包括经济政策,也包括社会政策。为避免劳资双方在零和博弈下走向直接冲突,政府作为“第三种力量”,在充分沟通、磋商、谈判的基础上谋求部分共识,而后再以该共识为基础,形成法案。主要体现在两个方面:其一,倾斜保护,倾斜保护的具体程度,通常与工会的组织状态、执政党的政治纲领、意识形态密切相关。其二,雇佣稳定,在经济波动期里对解雇加以限制,发挥就业稳定社会的功效,体现了劳动合同法之社会政策面向。

(三)从基因互动到性格定位

“私法—契约”进路为劳动法提供形式要素、法理基础及结构支撑;而“公法—政策”进路则能帮助我们正确理解法律规则背后的现实蕴意。虽然劳动法理念有所发展,但劳动合同就其本质和目前状态而言仍是一种私法契约。但是,《民法典》在其政策中立的立法传统之下,渐渐疏远了《劳动合同法》的“私法—契约”这一契约分支,致使其产生了趋向于独立社会法或公法的离心力。

(一)从要素强度看体系归属

在不同的国家、社会,公法离心力的大小、程度并不相同,也因此产生了多种立法进路及与之相对应的体系化分工、格局。首先,采离心力最小的民法中心主义模式者,通常会将劳动合同径直纳入民法典内,以私法自治直接统摄劳动契约。其次,采离心力稍大的民法外围主义者,则更愿意将劳动关系直接拆分到民法典外部,即通过在民法典中设置关于雇佣劳动的“链接”装置,实现劳动法与民法之间“特别—一般”之互动。

公法离心力更强者,则倾向于直接将劳动合同踢出民法范畴,形成独立的社会法归属进路。其中,温和独立之典型为法国。其劳动合同统一由《劳动法典》规范。虽然在逻辑层面,该法典与《民法典》间并无从属关系,但在法律适用上,尤其是在契约结构之上,“劳动合同仍受普通法(民法)规则约束”。另一方面,强硬独立之典型则为俄罗斯。其《民法典》直接绕过所有雇佣劳动,将它们彻底留给《劳动法典》去解决。

(二)中国式单边归属格局

我国目前的《劳动合同法》体系归属格局已十分接近俄罗斯模式,虽然在立法层面,《劳动合同法》对民法理论的借鉴更多些,但是在适用层面,二者仍保持隔绝。就积极意义来看,强势的劳动法根基成就了有力的劳动合同立法,大幅降低了劳资立法博弈的实际难度,使我国能够在极短的时间内,以最小的社会代价,高票通过高保护标准的《劳动合同法》。就消极意义来看,在适用层面,它与传统民法的人为性隔绝却给其纵深发展造成了诸多困锁。一方面,规范之上大量的立法省略与体系漏洞需要弥补;另一方面,责任之上的结构性冲突急需纾解。

(一)双重归属之体系图谱

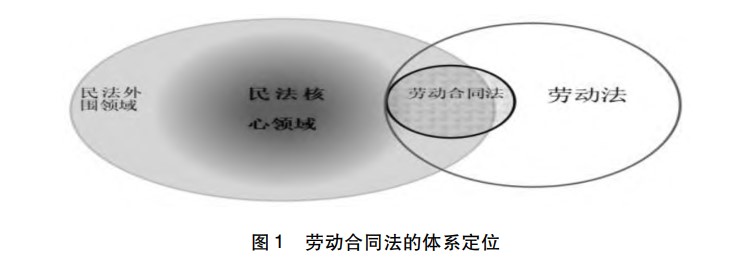

“社会法—劳动法—劳动合同法”一线,所遵循的标准是后者依次包含于前者。而“民法(合同法)—劳动合同法”一线,则按照“一般—特殊”标准相连,后者并无法被前者完全包含,如图1所示。公法规制的渗入与两种元素的交融,使双重体系归列成为可能:于民法视角上,它以适度之契约自治与几乎完整的契约结构,形成与《民法典》之间的“特殊—一般”关联。在社会法视角上,它则以倾斜保护理念,与劳动法间形成完美的包含关系。

(二)两条体系归属进路之间的分工与互动

双重体系路径既有分工、侧重,又有合作、互动。民法一脉,重在体系及技术层面的补充效应,特别是针对契约结构中的一般性规则,具体条文的解释、适用及漏洞弥补。社会法一脉,则重在对劳资关系的政策性调整。它常常涉及劳资政三方之间复杂的交涉、沟通与谈判。尤其当涉及期限规制、解雇限制等关键点。

若确属政策性极强的典型规制立法,比如期限规制、解雇保护、劳动条件基准,书面形式强制,以及劳务派遣、弹性工作等主要灵活用工形式,必须严格坚守劳动法路径,尊重劳资博弈之成果、格局。但对于那些非典型的政策性规制,尤其是那些从劳动关系之人身从属性中衍生而出的权限约束,比如雇主惩戒权的边界,以及法定基准以上雇主对劳动条件进行单方不利益变更的条件、权限,特别是当其借助工作规则对劳动条件进行统一变更之时,劳动法的方法亦相当重要,必须居于主导地位。

此外,民法原理及民法方法的作用发挥一般仅限于法律的解释及适用层面,尤其是在个案层面。事实上,即便是在纯政策性规制的解释、适用中,我们也同样经常需要借用民法教义学基础,但需注意就整体而言,民法理论的作用通常仅在于梳理、解释,且必须严格遵从劳资博弈的原意,不可擅做扩张或限缩。

(三)民法进路的修复及贯通

政策性规制之外,那些无关劳资博弈的纯契约性问题、技术性漏洞,则需回归民法体系。对此,可以法国为鉴,直接将简单的转承条款植入《劳动合同法》中,并明确其与民法典间的“一般—特殊”关联,阐明“在缺乏特别法规则时,劳动合同也可以适用《民法典》之规定”,受民法一般原理及契约规则之约束。

首先,对于那些急需填补,且在性质上亦适宜直接借民法之力加以填补的法律漏洞,大多可以通过前述转承形成链接,以民法脉络构建兜底式填补。特别是立法省略而产生的技术性漏洞,如劳动合同的缔约规则、缔约过失规则;缔约(民事)主体的权利能力及行为能力规则;合同错误规则、显失公平规则及与之相关的合同撤销规则;履行障碍规则,及与之相关的履行请求权、抗辩权规则;雇主违约造成雇员人身、财产损害之时的损害赔偿及其计算规则,违约金酌减规则;还有明确欺诈、胁迫等法律术语具体含义的相关规则等。在“一般—特别”之关联下,这些通用的基础性规范,皆可通过转承条款从《民法典》中援引、适用,无需重复立法来填补。

其次,对于那些劳动法上虽有缺欠,但却不太适宜一般性债法原理直接延伸、入侵的领域,则必须保持谨慎态度,不可妄用转承规则,扰乱劳动(雇佣)关系的特殊区域。但此处所指的特殊区域,其本身并不涉及劳资博弈的政策性内容。因为我国《民法典》并未设计有关雇佣关系的专门性规定,对于同时履行抗辩权、风险负担等债法规则,径直引用可能引发极为不当的后果。

最后,民法系统下丰富的请求权基础关系,亦可在劳动关系领域继续发挥基础性作用。例如,对于劳动关系下的人身伤害及损害赔偿问题,可以通过转向劳动合同(法)上的违约责任以及从劳动合同之债的不完全履行入手,以债权原理打通赔偿责任。即只要雇主存在违反劳动合同中保护义务(安全照顾义务)的过错行为,并因此导致劳动者固有利益之损害,后者即有权通过违约责任,请求雇主赔偿。在该路径下,雇主赔偿的覆盖范围与覆盖项目也更为广泛,其既可包括人身损害,也可扩展至精神损害、私人物品上的财产损害,甚至诸多尚未被列入工伤、职业病范畴的工作关联性损害。

劳动合同法本就兼具“公法—政策”与“私法—契约”两种要素、传承,这两条进路既有分工,又有合作,各司其职,且互守界限。若为契约结构下的一般性漏洞,应交由民法路径妥善弥补;若牵涉到期限限制、解雇限制等典型政策性权衡事项,则必须充分尊重劳动法的特殊性。在政策权衡允许的有限空间内,民法理论与民法方法仍可作为规范解释的技术性工具,在司法层面为小幅微调。

(本文文字编辑马宇航。本文未经原文作者审核。本文为中国民商法律网“原创标识”作品。凡未在“中国民商法律网”微信公众号正式发布的文章,一律不得转载。