内容

第986条得利丧失抗辩系借鉴并移植于其他国家(地区)的法律,根据各国(地区)的具体策略,大体有“两种体例安排,八套实体规则”。在体例安排上,存在两种选择:一是在民法典不当得利法部分对得利丧失抗辩的适用予以限制,二是在民法典总则编或合同编对法律行为/合同的无效清算专门作规定。其本身并无优劣之分,只有合适与否。在实体内容上,存在八种规则:不当得利返还说、差额说、财产决定说、对待给付返还说、类推合同解除清算规则、“缔约过错”等同于“恶意”、原则上排除得利丧失抗辩、完全排除得利丧失抗辩。其中,将得利丧失抗辩完全排除在合同无效领域之外是最为先进的规则,以下详述。

(一)排除得利丧失抗辩之证成

在合同无效折价补偿时应排除得利丧失抗辩的适用。理由如下。第一,从制度起源看,该抗辩创设之初的预设场景即为单方得利,与合同尤其是双务合同中的互为给付关系不相容,无法实现双务合同的清算返还。第二,自规则适用之原因而言,将该抗辩适用于合同无效清算场合其实是一种无可奈何的路径依赖。从比较法上观察,未就合同无效清算设单行法的国家和地区适用不当得利法实属无奈,为了矫正得利丧失抗辩广泛适用带来的不公平结果,他们又不得不创造出种种复杂的理论。第三,在责任性质上,合同无效清算责任与给付型不当得利(非债清偿)责任存在本质差异。第四,从给付的固有风险来看,得利丧失抗辩的适用必然带来异种给付受领方的差别待遇,如受领价款、报酬等金钱的不会发生得利丧失问题。第五,从域外发展趋势来看,在合同无效清算时否定该抗辩渐成主流立场。第六,从我国法制史演进的角度看,不应当承认该抗辩在合同无效清算领域的适用。第七,从法条文义来看,折价补偿的前提是财产“不能返还或没有必要返还”,其中又以不能返还为主,若因得利丧失就免除善意受领人的价额偿还义务,则折价补偿条款的适用范围将急剧缩小,且若认为善意受领人不能返还时可免责,没有必要返还时不可免责,则显然存在评价矛盾。第八,折价补偿在本质上与财产返还具有等值性,只要受领人负财产返还义务,则其无法原状返还时就应承担价额返还义务,不能因为其善意或恶意而有所区别。第九,从司法实践来看,我国审判实务并无考虑该抗辩的传统,而这也没有带来任何负面效应。

(二)对理论上两项例外的反驳

学说对于双务合同原则上不适用得利丧失抗辩其实有共识,分歧主要在于当受领人因被欺诈、胁迫而撤销合同、以及合同无效且受领人为行为能力瑕疵者时,能否适用该抗辩。对于前者,如果给付灭失可归责于或归因于受领人自身的自由意志行为的,由此导致的损失显然不能转嫁给付方,哪怕给付方对于合同的可撤销存在单方过错。对于后者,比较法对行为能力瑕疵者缔约无效时的清算返还通常确有特殊规定,这有其合理性,但过犹不及,过度保护反倒有可能背离规范目的。我国《民法典》第157条并未对行为能力瑕疵者的折价补偿范围另作规定,同时审判实务也无返还范围仅限于现存利益的传统。相反,我国法院倾向于通过过错责任法原理来平衡双方利益。

事实上,得利丧失抗辩的一个固有缺陷是不区分得利丧失的具体原因而设定统一的法律后果。然而,不同原因的得利丧失牵涉的法律制度也多种多样,其处理也应各不相同。

(一)给付因可归责行为灭失时遵循责任法原理

基于无效合同给付的财产可能因某一方的可归责行为而灭失,此时应遵循责任法的基本原理,由造成损失的行为人负责,无须也不应援用得利丧失抗辩,否则会引发评价矛盾。若给付因给付人的原因而毁损或灭失,则受领人当然可免于折价补偿;若给付因第三方原因毁损灭失的,则无论受领人是否从该第三方获得赔偿,都不能免除对给付方的折价补偿义务;若受领人所受给付因其自身行为而丧失,则受领人当然不能免负价额返还义务。

有疑问的是,受领人何种过错即须负责?对此应明确的是,不应降低受领人的注意标准。此外,即使在受领人因受欺诈、胁迫而撤销合同的场合,受领人也不能对因其自身原因造成的得利丧失主张免责,因为此种损失并非给付人缔约过失所造成的损失。

(二)受领人处分财产而致给付丧失时应自负其责

处分包括事实处分和法律处分。导致得利丧失的最常见的事实处分是“耗用”,如金钱被用于消费开支,实物被使用耗尽。首先,这种正常的耗用绝大多数情形下不属于规范意义上的“得利丧失”,而是节约式不当得利。其次,对于客观上被认为没有任何交换价值的事实处分行为,属于受领人自由意志的实现,受领人应当对价值灭失负责。

(三)给付意外灭失时应适用风险负担规则

当给付因意外事件或不可抗力而灭失时,损失由谁承担?对此应认为,在合同无效清算场合,应类推合同有效时的风险负担规则,即标的物交付后风险应由受领人承担,其不可主张得利丧失抗辩。理由在于:首先,风险负担之交付主义虽明文规定于合同有效场合,但支持交付主义的若干法理在合同无效场合同样可以成立;其次,类推说是比较法上的多数说;再次,合同无效场合下存在若干例外,在合同因给付人欺诈、胁迫、趁人之危而被撤销的场合,受领人不应对标的物意外灭失承担责任,在无完全民事行为能力人缔结的合同被确认无效的场合,若其为受领人,亦可将标的物意外灭失的风险分配给相对方;最后,风险负担分配解决的是折价补偿的问题,不影响损害赔偿规则的适用,审判实务有通过损害赔偿规则令双方分摊意外风险损失的做法。

(一)补偿性质与折价标准

折价补偿是一种债权请求权,将其界定为特殊的不当得利,意味着不当得利理论中关于价额偿还的标准亦可运用到“折价”的确定。此外,不当得利返还的若干特殊理论或规则(如估价基准日的确定、强迫得利等)也可在折价补偿时予以考虑和借鉴。

(二)基于无效协议的期前清偿与中间利息的折价补偿

依第985条但书第2项,“债务到期之前的清偿”不构成不当得利。有疑问的是,债权人在提前受偿期间对给付可能存在收益(中间利息),此利益是否应予返还?对此,比较法上有完全否定论和区分论两种立法例,其中区分论主张债务人在给付时若明知期前清偿,则视为对期限利益的放弃,不得要求请求返还中间利息,反之则否,其对给付者的利益保护更为周到。不过,区分论笼统地使用“错误的期前履行”,而发生错误的原因可能是自己的重大误解,也可能是受到欺诈,二者性质迥异,处理也应有所不同。

(三)基于无效协议之给付与“明知型非债清偿”

依第985条但书第3项(明知型非债清偿),给付人明知无债务仍以清偿为目的进行给付的,该给付对受领人不构成不当得利。“明知合同无效”不应构成“明知无债务”,不应适用本项规定。就明知债务具有撤销原因而为给付而言,第一,并非所有的明知合同可撤销之债务人所进行的给付,都可被认定为“以自己的行为表明放弃撤销权”;第二,只有给付人明知债务可撤销且己方能行使撤销权却仍为给付的,才符合第985条但书第3项规定的要件,但也仅仅是形式上符合而已;第三,给付人明知受领人有撤销权而为给付,不构成明知型非债清偿,因合同是否会被撤销完全取决于受领人,且合同在撤销前为有效,给付人为清偿此既存债务而为给付,诚属正当。

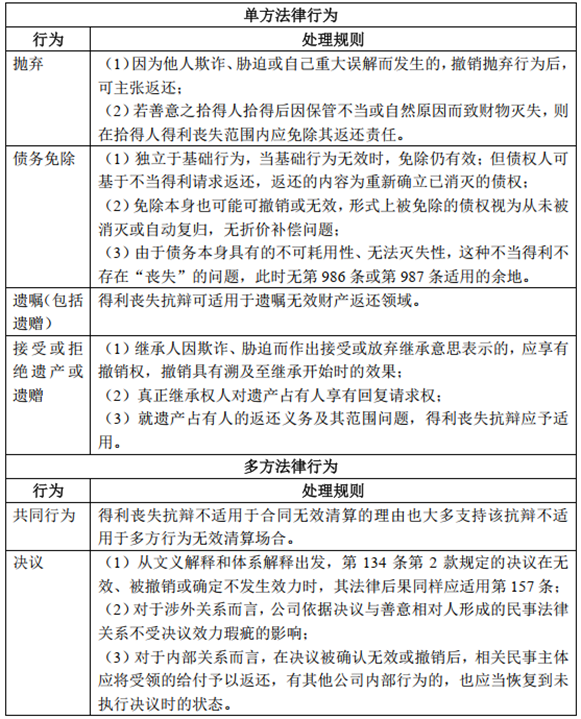

(四)单方或多方行为无效场合下的得利丧失抗辩

得利丧失抗辩是不当得利法的核心规范,合同无效清算若采不当得利路径,就必然会遭遇得利丧失抗辩如何适用的问题。合同无效清算的原状返还与得利丧失抗辩的现状返还二者之间根本不兼容,本质上,合同无效之折价补偿,是合同法上自成一体的独特制度,并不属于不当得利法。不过,鉴于第157条还适用于单方法律行为无效之清算,以及因单方法律行为取得财产与不当得利之原初预设场景之间的近似性,在技术层面不妨将第157条之折价补偿定性为一种特殊的不当得利返还,一如合同解除清算时的“其他补救措施”。关于折价补偿,我国早有先进的单独式立法例,形成了多年稳定而宝贵的实务传统,切不可照搬外国经验。

(本文文字编辑鲍生慧。本文未经原文作者审核。本文为中国民商法律网“原创标识”作品。凡未在“中国民商法律网”微信公众号正式发布的文章,一律不得转载。)

文献链接:《折价补偿与不当得利》