内容

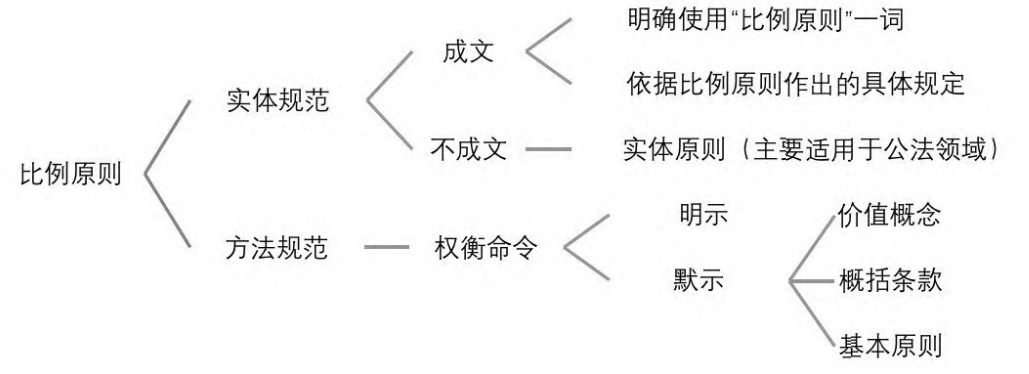

(一)作为实体规范的比例原则

作为实体规范的比例原则存在成文与不成文两种表现形式。在我国,比例原则作为一项不成文的法律原则已在行政法领域得到广泛认可,在私法领域亦呈此趋势。但比例原则在公法领域与私法领域的体现各有千秋。在公法中,比例原则主要是一项实体原则,被赋予限制公权力滥用、保护基本权利的使命。在私法中,比例原则被作为冲突利益的权衡工具,不同于公法上的实体原则,毋宁是作为方法规范的形式原则。可见,对民事主体并不存在直接法律约束力的比例原则更以方法规范的面貌在私法中获得普遍性。

(二)作为方法规范的比例原则

方法规范旨在规范法之发现的过程本身,其存在广狭二义,狭义的方法规范具有法律约束力,广义的方法规范还包括方法论层次的思维程式。方法论规范与实体规范主要在规范层次、规范功能以及自身与其他规范之间的关系上存在差异。

作为方法规范的比例原则,其运用需依凭权衡命令。权衡命令体现于立法者赋予法官决定空间的法律文本,包括明示和默示两类形式。明示的权衡命令是指立法者直接规定的诸如 “权衡”“衡量”“考虑……因素”等语词。权衡命令更多地以默示的形式内含于价值概念、概括条款及成文化的基本原则。通过权衡命令,立法者为法官提供了评价空间,要求法官开启权衡作业,形成得以适用于个案的大前提。故权衡不仅成为法官的权力,更成为其义务。同时,由于权衡命令不可避免地有损法律的确定性,引起立法与司法权限之间的紧张关系,故以程式化方式限制权衡过程的比例原则便成为权衡 方法,与权衡命令相伴相生。在此意义上,权衡命令意味着以比例原则为方法之权衡作业的开启,故其亦可被称为 “合比例权衡命令”。

(比例原则的双重面向)

(一)权衡概念界定

权衡存在广狭二义,狭义权衡即原则权衡,是指法律原则的典型适用方式,广义权衡则不限于此,泛指“一切在搜集、称重和最终评价性比较不同观点的基础上所作的法律决定”。对于如何识别权衡概念,应在横向比较不同权衡模式的基础上,结合本国的法源结构而定。在德国,权衡最初主要被作为一种法的发现的方法,具有方法性品格,不追求特定的个案结果,较少关注法院的体制地位。美国式权衡具有政治性品格,追求特定的个案结果,更关注法院的体制地位。二者区别的根源在于,制定法在法源结构中的不同地位导致了方法上的根本差异,相较而言,德国式权衡更契合我国以制定法为核心的法源结构。

(二)从权衡到比例原则

从权衡与比例原则的关系来看,在观念上,可以大概划分出两个时期,即无比例原则的权衡时期与转向比例原则的权衡时期。在概念法学时期,法律适用过程不允许权衡的存在。直至自由法学时期,法官才被认为具有极大裁量权,但由于轻视制定法的拘束力而显太过激进。而利益法学虽将司法权衡独立于立法权衡,但司法权衡仍限制于立法评价阙如之处,且并未提供司法权衡的方法。

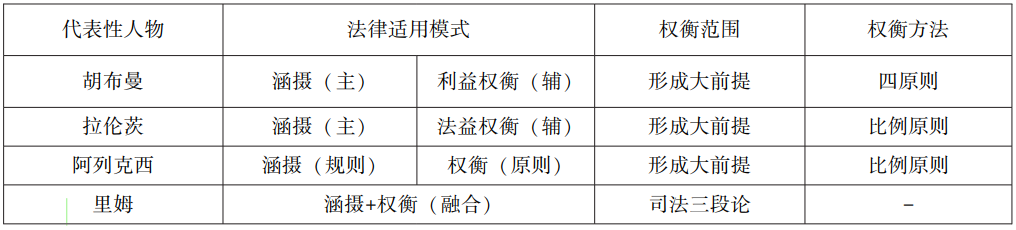

在评价法学时期,司法裁决的盛行及对考量权衡冲突之法律技术的需求使权衡理论得到迅猛发展,权衡理论的重心完全转移至司法权衡,并在方法上逐步转向比例原则。对此,可借胡布曼、拉伦茨、阿列克西以及里姆的权衡理论,作进一步观察。

胡布曼提出了利益权衡四原则,即另选原则、均衡原则、最温和手段原则和补偿原则。从整体上看,利益权衡四原则与比例原则十分相似,但各原则的内容存在较多重复。拉伦茨总结出法益权衡的三个步骤,明确指出比例原则作为权衡方法的面向,并进一步透过法益背后的价值,把比例原则的适用范围扩大到价值位阶相同或者不可通约的法益。阿列克西则进一步将权衡限定于狭义比例原则,并在此基础上发展重力公式,使权衡过程更加程式化。到了里姆的权衡理论,权衡被明确融合于整个法律适用的过程。

(权衡理论在评价法学时期的发展)

(三)权衡与比例原则:问题提出者与问题解决者

从二者关系的演进上看,权衡与比例原则在法律适用中分别扮演着问题提出者与问题解决者的角色。权衡抛出了法律适用中普遍存在的利益或价值冲突问题,且本身未提供解决方法,但其意味着以合比例的方式称重,意味着比例原则的适用。故这一问题提出者指明了解决方案。

作为中立的形式结构,比例原则既可以借助于规范意义,使相互冲突的利益或价值的权重在不同方面得到比较,又能防止法官混淆处于不同层次的甚至不相关的观点,从而证成某项权衡决定。同时,在比例原则的框架下,权衡进一步被限缩于狭义比例原则中,并以更为精细的重力公式作为论证规则。

(一)比例原则是否存在公法与私法之别?

虽因公法与私法中法律主体之间的关系不同,作为实体规范的比例原则所权衡的对象随之各异,但比例原则并不存在实质上的公私法之别。一方面,权衡原则上以具有平等权利和义务的法律主体之间的法律关系为前提,权衡思维天然地与私法相契合。另一方面,比例原则之所以能够被用于权衡基本权利之间以及公共利益与基本权利之间的冲突,根本原因不在于其天然肩负着限制公权力、保障人权的使命,而在于其被视为理性的权衡方法。作为方法规范,比例原则只有形式框架。单凭比例原则自身,无法对个案中的“利益或价值何者优先”这一问题给出答案。个案裁判的结果更多地取决于相互冲突且必须借助比例原则加以均衡的利益或价值本身。此种意义上的比例原则属于法律决策方法,是一种思维程序。

(二)成本收益分析还是比例原则?

有学者主张以成本收益分析取代比例原则。据其观点,效率存在一阶效率与二阶效率两个层次。前者指配置效益,即物的配置状态给人带来的福祉,属于法律追求的价值之一;后者是一种后设方法,旨在当法学解释方法发生冲突或目的解释自身发生冲突时,将一阶层次的效率、自由等价值均化约为福利,从而在权衡时以福利高低判断好处与坏处的大小,并选择净好处最大者。

上述观点有待商榷。一方面,成本收益分析无法取代比例原则。首先法学作为规范科学,不追求自然科学尤其是数学所追求的客观性和确定性,并且成本收益分析也无法实现这一目标。其次,成本收益分析所依存的效率价值只是比例原则所欲权衡的诸多价值之一,效率仅在作为法政策时,才会成为权衡因素。另一方面,二阶效率作为后设方法,存在诸多局限。首先,效率只是民法所追求的诸多价值之一。既要作为运动员,参加与其他价值的相互权衡,又要变身福利,作为裁判员在不同价值之间作出判断,难谓合理。其次,二阶效率的正当性似乎需要借道比例原则,存在与比例原则相混淆之嫌。

比例原则是《民法典》规范适用中的普遍方法,其密度大小受《民法典》规范中权衡命令多少的影响,即基本原则、概括条款及价值概念越多,比例原则的适用越多。

首先,比例原则为解决实证化的民法基本原则之间的冲突提供了权衡方法,使实现尚未实证化的私法价值成为可能。《民法典》对基本原则的排列顺序并不昭示价值位阶,需要通过权衡来解决价值冲突问题。另外,外显的基本原则并未穷尽民法的内在价值,当可欲但未实证化的私法价值与《民法典》所规定的基本原则之一发生冲突时,若权衡结果显示未实证化的私法价值胜出,则其应得到优先实现。

其次,概括条款的核心内容由价值概念构成,法官需要结合个案情况,通过权衡具体化概括条款所包含的价值概念,判断构成要件是否被满足。除概括条款,在其他包含价值概念的法律规则中,亦有比例原则的运用空间。最后,在法律解释的过程中,也存在某种程度的评价空间。文义、体系、历史与目的等解释标准不存在固定次序,原则上应一并对各解释标准作出考量,将它们相互对照,再作出权衡。另一方面,比例原则亦可用于法律漏洞填补,如依比例原则进行目的性限缩。

比例原则作为权衡方法,源于利益法学的利益冲突思想,又借助评价法学的发展而逐步完善,被誉为“法学成长迟到的成熟”。比例原则直面法学方法论研究长久以来关注的价值判断问题,不仅将法律适用过程中的主观因素予以呈现,更提供了一套理性的权衡方法,确保了司法权衡的稳定性与可预测性。故比例原则不仅没有公法与私法之别,更不能为成本收益分析所取代,在《民法典》规范适用中,作为权衡方法的比例原则既可用于对基本原则、概括条款与价值概念的具体化,也可辅助对其他法律规则的解释与漏洞填补。

(本文文字编辑唐子航。本文未经原文作者审核。本文为中国民商法律网“原创标识”作品。凡未在“中国民商法律网”微信公众号正式发布的文章,一律不得转载。)

文献链接:《作为权衡方法的比例原则》