内容

(一)程序/实体导向模式之界定及相关概念之明确

民法典中复数主体的单一权利(义务)构造对“诉讼标的共同”的决定性(实体导向),并未得到相关司法解释及诉讼实践的贯彻与遵循。以连带责任为例,原告对复数被告提起的共同诉讼并不满足单一权利(义务)构造,其诉讼标的并不唯一,故在实体导向模式下不成立必要共同诉讼。相反,司法解释及其实践以个案事实查明、纠纷一次性解决及矛盾裁判避免为着眼点,要求关系人共同进行诉讼,或在认定既判力向所有潜在共同诉讼人扩张(另诉禁止)的前提下准许单独诉讼,可谓程序导向的必要共同诉讼模式。

(二)程序导向必要共同诉讼的成因

民诉法的首要目的是保护民事实体权利,这本是两法关系的自然逻辑结果,然而该认识却长期遭受质疑,认为以实体为导向必将撼动民事诉讼学科的自主性。为此,学界倡导民诉法相对于民法的独立性,呼吁“先程序、后实体”的民事立法模式,并最终成功推动1982年民诉法先于民法典近40年颁布实施。1982年民诉法第47条第1款虽然确立了“诉讼标的共同”这一实体导向模式的外观,但长期欠缺实体权利义务构造的有效指引。学界也并未借助民法理论和逐步配备的民法规范划定必要共同诉讼的外延。研究中偶现的实体论述,并不以厘清诉讼形态的实体导向为目标,而是借助共同诉讼必要性,将尽可能多的民事主体强制纳入同一程序,以此减少案件数量、降低诉讼成本、避免事实认定矛盾。连带债权和连带债务、数人侵权、保证合同、共同赡养、共同继承、共有财产、合伙经营等实体争议均被纳入诉讼标的同一的不可分之诉,要求当事人共同进行诉讼。

(三)程序导向必要共同诉讼的困境

程序导向模式较为集中地体现在《最高人民法院关于贯彻执行〈民诉法(试行)〉若干问题的意见》(〔1984〕法办字第112号,已失效)和《民诉法意见》中。前者的第11条和第13条建立起强制追加规则,在此基础上,《民诉法意见》对必要共同诉讼的适用范围予以具体列举。学界基于《民诉法意见》,将挂靠、实际经营者、个人合伙、企业法人分立、保证合同、遗产继承、代理、共同财产受侵害等情形,悉数纳入必要共同诉讼的适用范围,主张法院强制追加上述主体作为必要共同诉讼人。但是这些具体列举的标准并不统一,导致程序导向模式在我国司法实践中普遍存在理解障碍与适用困难。民法典实施后,当事人频繁以诉讼标的与实体权利构造之间的协同性为由质疑必要共同诉讼的成立,或者以遗漏必要共同诉讼人为由提起上诉、申请再审,法官则通过松动职权追加与扩张共同诉讼管辖应对程序质疑。

但是,就职权追加的松动而言,其并非基于实体准据,而仍是为了减轻法官职权追加的负担,避免二审甚至再审中因遗漏当事人而撤销原判发回重审,《人身损害赔偿解释》第2条第1款、《民诉法解释》第66条也仍要求依职权追加被告。就共同诉讼管辖权之扩张而言,审判观点认为多个被诉行为人分别实施侵权行为造成同一损害时,虽然并非诉讼标的同一,但两个侵权行为形成了部分相同的诉讼标的,此时“仍可以基于诉讼标的的同一性以及防止判决冲突、保护当事人利益等政策原因构成必要共同诉讼”,成立“非典型的或特殊的必要共同诉讼”。这些做法使必要共同诉讼与普通共同诉讼之间的界线愈发模糊。

无论是将共同权利义务作为必要共同诉讼的核心特征,还是将其与职权追加相关联,我国均与苏联模式一脉相承。虽然程序导向与实体导向共用若干核心概念,尤其是“权利义务共同”,但程序导向模式乃借助这些概念为诉讼经济提供实体注脚。在实体导向模式中,单一实体权利(义务)构造与诉讼标的之对应性有不同形式。德国等法域的实体导向模式采“单一实体权利(义务)→复数诉讼标的”之转换形式。这种模式下,必要共同诉讼只是普通共同诉讼的特别规定,其同样有多个诉讼标的,由此产生诉讼主体之间的复数法律关系。必要共同诉讼只是将它们合并于同一程序中,类似于反诉及诉的客观合并。必要共同诉讼人则遵循独立性原则。由于单一实体权利(义务)同样形成复数诉讼标的,故诉讼标的在德国无法成为识别必要共同诉讼的核心标准,单一实体权利(义务)只得通过对裁判结果的“合一确定”体现其实体决定性。

奥地利和瑞士的实体导向模式则坚持“单一实体权利(义务)→单一诉讼标的”之对应形式,必要与普通共同诉讼据此形成二元格局:必要共同诉讼中,复数主体作为单一当事人参与单一诉讼法律关系,这遵循实体法的决定性;普通共同诉讼中,复数主体作为复数当事人参与复数诉讼法律关系,其遵循程序法的决定性,如诉讼经济、减轻审理负担以及避免矛盾裁判。

德国法的复数诉讼标的形态难以成为我国必要共同诉讼的实体导向模式转换的参考,因为我国与德国在法律规范中确定的必要共同诉讼识别标准(规范性质)、与普通共同诉讼的关系定位、必要共同诉讼中诉讼标的数量、判决效力是否依托实体法确定等方面均有不同。与之相比,以瑞士法和奥地利法为代表的单一诉讼标的必要共同诉讼形态更契合我国。第一,法律规范性质契合。该模式下规范性质乃共同诉讼要件,而非普通共同诉讼要件,与我国民诉法第55条第1款第1种情形契合。第二,必要共同诉讼定位契合。该模式呈现必要与普通共同诉讼的二元构造,均以诉讼标的同一性作为必要共同诉讼的核心判断标准,与我国匹配。第三,诉讼标的数量契合,坚持诉讼标的同一性,与我国相符。

实体导向模式的单一诉讼标的形态更契合民法典视阈下必要共同诉讼的模式转换需要,可按此思路重塑我国必要共同诉讼。

(一)制度目的重塑

实体导向的模式转换要求凸显实体权利(义务)构造与“诉讼标的共同”的协同性,在此基础上形成二元的共同诉讼制度目的,即必要共同诉讼乃体现实体决定性,当实体构造呈现单一权利(义务)时,原则上要求当事人和法院以单一诉讼标的予以回应。相反,复数实体权利(义务)构造并不导出必要共同诉讼,而是形成普通共同诉讼。至于是否合并审理,则由法院以案件事实查明、纠纷一次性解决和避免矛盾裁判之程序导向加以综合判断。

(二)概念内涵重塑

实体导向的模式转换要求将必要共同诉讼的概念外延限定于狭义的“诉讼标的共同”。诉讼标的同一性不仅能全面实现实体决定性,而且能有效疏解普通共同诉讼的适用受限困境,即通过将基于同一事实和法律上原因的共同诉讼类型整体纳入普通共同诉讼,有效扩展其概念外延与适用范围,进一步加强法院合并审理权能以实现诉讼经济和避免矛盾裁判,促进纠纷一次性解决。

(三)基本类型重塑

民诉法第55条第1款并未涉及必要共同诉讼的类型,学界将必要共同诉讼划分为固有和类似两种类型。固有和类似必要共同诉讼均贯彻实体导向,不同类型的根据在于实体法对共同诉讼必要性的差别要求。例如,根据民法典第970条第2款,除另有约定外,合伙事务由全体合伙人共同执行。据此,当不存在其他约定时,全体合伙人在涉及合伙事务的共同诉讼中成立固有必要共同诉讼。相反,合伙合同约定或全体合伙人决定数人分别执行合伙事务时,成立类似必要共同诉讼,并于一人执行合伙事务时形成单独诉讼形态。然而,《民诉法解释》第60条却一般性地将全体合伙人作为固有必要共同诉讼人。因此,制度重塑必然要求进一步厘清实体规范与必要共同诉讼的协同关系,夯实必要共同诉讼的实体导向。

(四)法律效果重塑

我国传统观点将民诉法第55条第1款第1种情形与第135条挂钩,要求法官在必要共同诉讼中追加所有关系人。为缓和共同诉讼必要性并减轻法官职权追加负担,学界倡导引入类似必要共同诉讼,得到了《民诉法解释》第54条、第71条的贯彻。借助类似必要共同诉讼,法官仅在固有必要共同诉讼中职权追加所有关系人参加诉讼,职权追加的范围已被大幅限缩。

实体导向的模式转换则要求进一步反思固有必要共同诉讼的法律效果。固有必要共同诉讼乃基于单一实体权利(义务)构造,叠加共同行使诉讼实施权的实体法指引。此类实体规范亦须贯彻私法自治,坚持意思自治和责任自负。鉴此,固有必要共同诉讼的成立应以当事人自主形成共同诉讼体为前提,其应以形式当事人为基础,未起诉或被诉的潜在必要共同诉讼人并非本案当事人。若因当事人或关系人原因导致固有必要共同诉讼欠缺诉讼实施权,法院应裁定驳回起诉。职权追加并非固有必要共同诉讼的应有之义,此乃程序导向模式片面追求诉讼经济与纠纷一次性解决的制度设计。

(五)作为配套制度的普通共同诉讼制度重塑

实体导向的必要共同诉讼模式转换也必然要求协同构建程序导向的普通共同诉讼,但目前我国普通共同诉讼反而陷入了实体导向,甚至根据实体法采取严格的理解与适用,即要求争议法律关系或请求权的性质相同,司法实践还进一步限缩为仅同种类的合同法律关系可成立诉讼标的同种类。实际上,普通共同诉讼应采以实现诉讼经济和避免矛盾裁判为目的的程序导向,这要求“诉讼标的同种类”具备足够的灵活性。凡是有利于诉讼经济和避免矛盾裁判的共同起诉或被诉,均宜肯定其“诉讼标的同种类”。

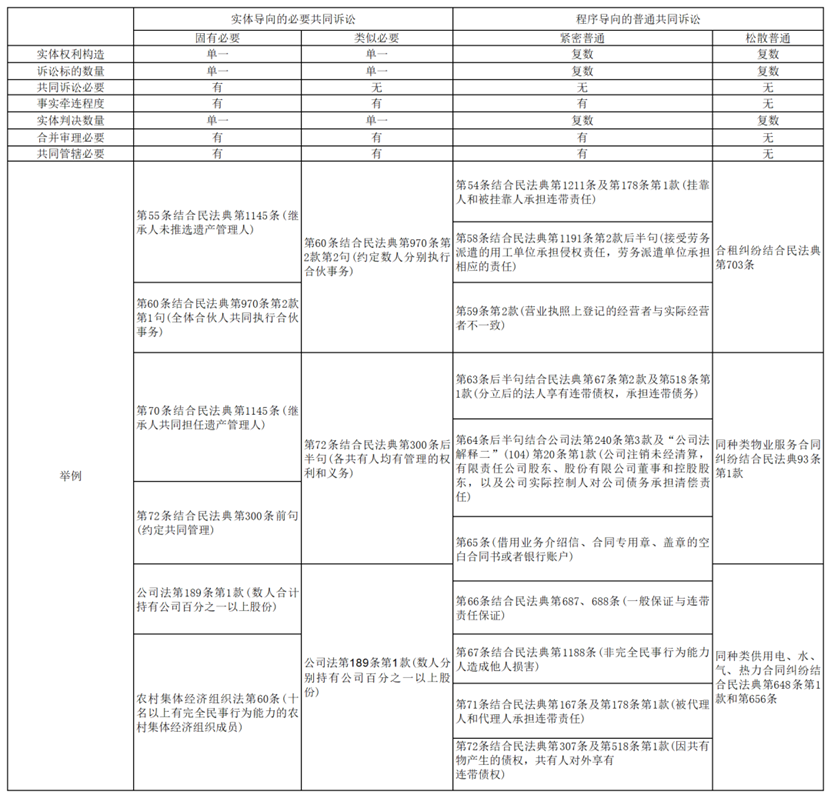

综上,《民诉法解释》及相关规范上的共同诉讼类型及其特征可列表如下:

|

我国应建立二元的共同诉讼制度目的,即必要共同诉讼的实体导向模式和普通共同诉讼的程序导向模式;在必要共同诉讼的概念理解上严格解释“诉讼标的共同”,强调“单一实体权利(义务)→单一诉讼标的”之实体决定性;在基本类型界定方面充分贯彻我国实体法的独特性,以实体权利构造、管理处分权以及实体权利(义务)之间的牵连关系准据,科学界定共同诉讼类型;在法律效果方面回归民事诉讼法第135条之立法文义,在充分尊重当事人实体权利及其程序选择权的前提下实现纠纷一次性解决。最后,必要共同诉讼的实体导向模式转换及其制度重塑还须协同构建和夯实程序导向的普通共同诉讼,以此确保民法典中复数主体的权利义务构造得到共同诉讼制度的有效落实。

(本文文字编辑王常阳。本文摘编获得任重副教授和《法学研究》编辑部授权,摘编后未经原文作者审核。本文为中国民商法律网“原创标识”作品。凡未在“中国民商法律网”微信公众号正式发布的文章,一律不得转载。)