内容

(一)隐私与信息的差异

隐私与信息总体上应该是有区别的。单一的个人信息在正常使用时不会对个人构成侵犯,而隐私的不同之处在于,即使是正常的社会交往,人也有不愿意透露的秘密和内心的自由空间。因此,将二者进行区分保护是必要的。

(二)隐私与信息区分保护的“三分法”

与此同时,个人隐私与个人信息在某些方面存在交叉,比如有一些个人隐私是通过“信息”这种外在形式表现出来的。为解决实践中个人信息与个人隐私的明确区分问题,可以用“三分法”来区分隐私与信息,即分为纯粹的个人隐私、隐私性信息、纯粹的个人信息。

(1)纯粹的个人隐私,是隐私权保护的主要部分,是指个人生活最私密、直接涉及到个人尊严与自由的部分,一旦侵入,直接会造成受害人的损害,特别是精神损害。具体又可以分为空间隐私权和私生活秘密两部分。

(2)隐私性信息,实际上是隐私与纯粹的个人信息交叉的部分。主要包括医疗信息、银行存款信息即其他财产性信息等,这些信息与个人尊严离得较近,与隐私的关联度较高,对其保护更接近于隐私权保护。

(3)纯粹的个人信息,是《网络安全法》第76条所列举的个人信息,包括姓名、性别、住址、出生日期等。

《民法总则》第109条规定“人格尊严受法律保护”,第110条则正面列举了这些权利。这引申出一个问题,隐私权和隐私性信息是否具有财产性和支配性?对此,王利明教授认为,隐私权是一种精神性人格权,虽然可以被利用,但其财产价值并非十分突出。即一是隐私权无财产价值,二是隐私权无积极支配性,仅能在被侵害时防御。王泽鉴教授则认为,20世纪以来各国社会经济发生重大变化,人格权的商业化和财产价值受到重视,美国法上的隐私权的公开权和德国判例都承认其有财产价值,台湾地区判例也承认之。

从本质上看,隐私权或隐私性信息属于人格尊严,而人格尊严不具有财产性和可支配性。因此,从逻辑上应该赞成王利明教授的观点:隐私权和隐私性信息不应该具有财产性和可支配性。由此来看,我国《民法总则》第110条仅是第109条的一个注脚:告诉人们人身自由和人格尊严包括自然人的生命权、健康权、身体权、姓名权、肖像权、隐私权等权利,但不限于这些,还有其他的自由和尊严。

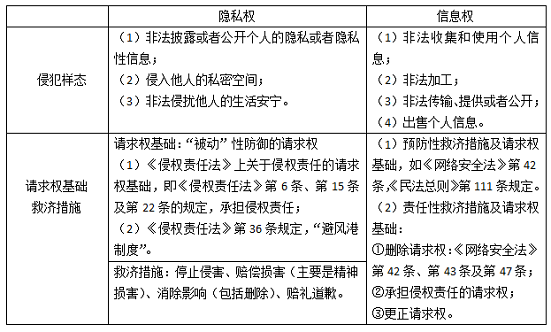

就请求权基础而言,我国既有一般法,也有特别法。一般法如作为民法典一部分的《民法总则》、《侵权责任法》,可以作为对隐私与信息救济的最直接的请求权规范基础;特别法如《网络安全法》。就救济方式而言,由于隐私权没有支配性,故其最一般的救济方式是停止侵害、赔偿损害(主要是精神损害)、消除影响(包括删除)、赔礼道歉;而信息权还有请求更正的救济措施。二者具体区分如下:

在我国《民法总则》将隐私与信息区分而作二元保护的立法模式下,正确区分信息与隐私具有重大意义。从救济措施来看,二者有很大不同,比如对信息的保护有“请求更正”的权利,而隐私就不可能采取这种方式。尽管必须承认隐私与信息有时难以区分,但相信在我国区分的立法保护模式下,我们可以在实践中根据具体个案进行区分,从而确定请求权基础和救济措施,实现对自然人民事权利更好的保护。

(本文作者:曲晓梦,本网原创作品,未经授权不得转载。)

文献链接:《论<民法总则>中个人隐私与信息的“二元制”保护及请求权基础》