内容

(一)股东优先权的性质再讨论

就股东优先权的性质而言,《公司法解释四》出台前,形成权为商法界通说,但《公司法解释四》第20条突破性地创立转让股东反悔权,使得难以在传统民事权利框架内解释之,公司组织法上的特殊权利说遂成为新的力说。该说认为,优先权赋予其他股东的是相较于外部人受让拟转让股权的顺位优势,而非积极要求强制取得拟转让股权的权利。

(二)优先权的可侵性及侵害行为类型

股东优先权作为由股权衍生而来的权利,亦属于《侵权责任法》保护的民事权益范围。《公司法解释四》第17条确立了两次通知程序,并对应确立了其他股东行使同意权与优先权的两个阶段;与此相对应,优先权侵害也有两种形态:侵害其他股东的同意权以及侵害其他股东的优先权。

1.侵害其他股东的同意权

未将股权转让事宜通知其他股东以征求意见,致使其丧失了表达是否同意及购买与否的机会,对有意愿购买者是一种严重的损害,借助《公司法解释四》的规定讨论如下:

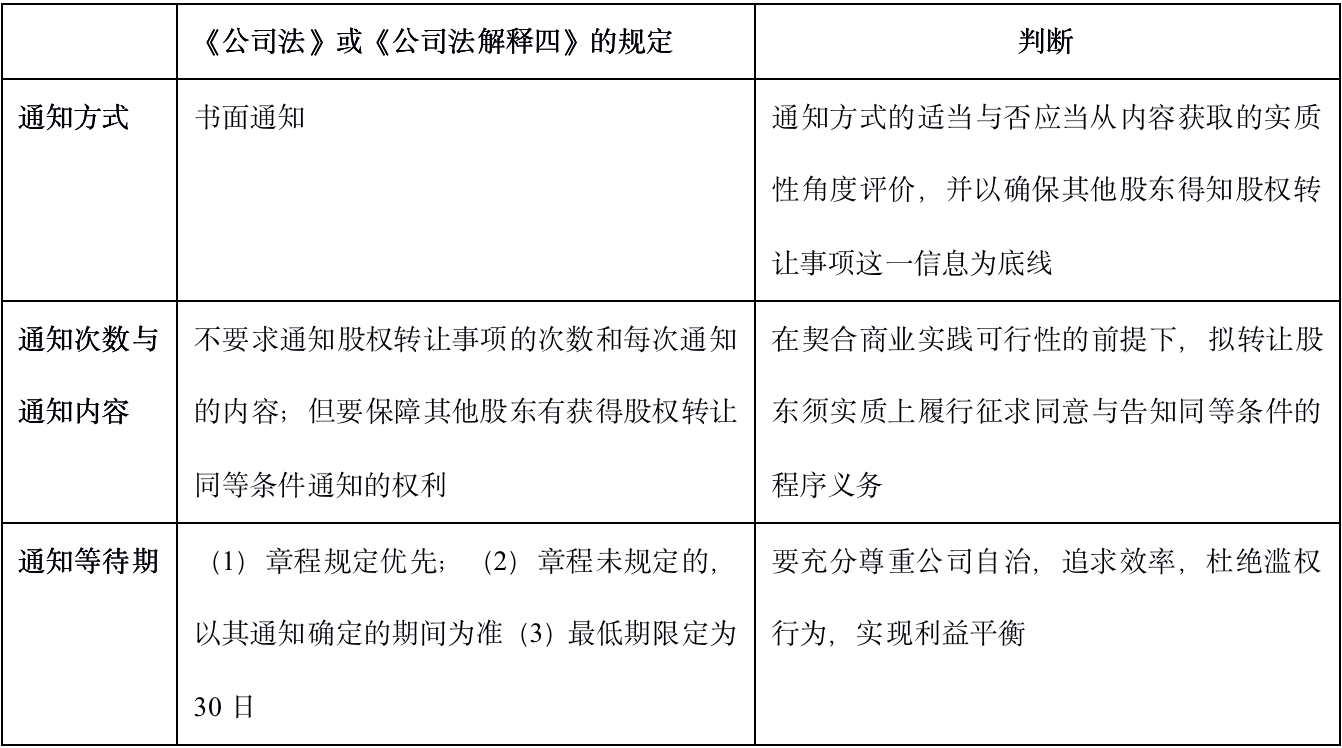

图一:与通知有关内容的理解

2.以欺诈、恶意串通手段损害股东的优先权

欺诈,指转让股东通知其他股东的“同等条件”与真实条件不一致,是其单方侵权。恶意串通,指转让股东与外部人为阻止其他股东购买,共同约定虚假交易条件,是两者的双方通谋。转让股东以欺诈、恶意串通等手段抬高交易条件,规避其他股东优先权,本质上构成对《公司法解释四》“同等条件”的违反。

3.其他侵害情形

《公司法解释四》第21条“等”字意味着侵害情形并不限于前文讨论的情形,实践中变相侵害股东优先权的手段多样,对此,法院需结合个案情形权衡是否以及如何救济。

(一)侵害优先权的股权转让合同的效力

1.理论分歧

就有限公司股东侵害其他股东的优先权而与外部人签订的股权转让合同效力而言,有效说及以之为基础稍做修正的相对无效说,是有力说。该说认为,依《合同法》第44条第1款,如不存在效力瑕疵的法定情形,除当事人另有约定外,合同应自成立时生效,且股东优先权的行使只阻碍股权变动效果的发生,而非否定转让合同的效力。

2.裁判规范分析

《公司法解释四》第21条仅规定了损害优先权的救济方式,而不涉及转让合同效力的评价。该安排的目的似乎是为该问题衔接《合同法》有关规则留下空间,并区分合同的效力与权利变动结果。

3.司法裁判的立场

司法实践中,侵犯优先权的股权转让合同效力认定,在《公司法解释四》颁行(2017年9月1日)前较为混乱,但在这之后,裁判立场也并未完全一致,只得寄望于《九民纪要》的相关规定来消除这一局面。

(二)《九民纪要》新规:合同效力的类型化与优先权的救济安排

《九民纪要》进一步重申了《公司法解释四》就股权转让合同效力问题所蕴含的立场,最终确立了这一问题的效力裁判规则与司法立场,即如无其他影响合同效力的事由,应当认定有效,外部人得基于股权转让合同主张相应的救济。

1.未履行通知义务

转让股东对其他股东未履行通知义务而与外部人签订股权转让合同,仅为程序瑕疵,如不存在欺诈、恶意串通等行为,不具备导致合同被否定的法定事由,该合同有效。

2.欺诈

由于欺诈发生在转让股东和其他股东之间,外部人未参与,故股权转让合同应属有效。此时如其他股东受欺诈而与转让股东就其通知的非真实同等条件签订股权转让合同的,得请求撤销该合同,但不影响股权对外转让合同的效力。

3.恶意串通

转让股东与外部人恶意串通的,其他股东可依据《合同法》第52条第(二)项、《民法总则》第154条主张二者的股权转让合同无效。

(一)优先权对抗外部人的效力

就转让股东违反法定义务将股权转让给外部人,且完成股东名册变更或者工商登记变更的,其他股东的优先权是否具有对抗效力,《公司法解释四》第21条给予了有限制的肯定。

1.股东优先权的对抗效力

依据权利的效力强度,优先权可分为债权效力的优先权和物权效力的优先权。基于优先权的物权效力,优先权人将获得类似预告登记的法律效果,被赋予撤销权或者可请求涂销登记。基于优先权的债权效力,权利人仅可以要求出卖人对自己优先履行,但不得以该权利对抗第三人。由于有限公司投资者之间的相互信赖或者特别关系尤为突出,在股权对外转让的场合下,赋予优先权物权对抗效力,符合优先权的立法目的。

2.对抗效力的限制

(1)公示。为保护第三人及不特定社会公众的利益,物权效力的优先权须予以公示。至于公示方法,一方面,公示股东优先权的基础法律关系即可;另一方面,该基础法律关系的主要公示方式为股东姓名/名称的工商登记,但该公示方式并不排除其他为第三人知情的方式。

(2)时间限制。《公司法解释四》第21条第1款规定中的“三十日”、“一年”是不变期间,不适用中止、中断和延长的规定。

(3)对抗效力诉求的前提。究《公司法》第71条的立法意旨,一方面保障有限公司的封闭性,另一方面保护股东自由转让股权的合法权益。若其他股东仅主张确认股权对外转让行为无效而不购买,将损害转让股东的合法利益,超出法律的保护范围。

(二)转让股东的反悔权对股东优先权实现的影响

1.原则上支持转让股东的反悔权

《公司法解释四》未明确反悔权能否适用于优先权救济的场合。综合来看,纵使由于影响优先权的瑕疵而导致股权对外转让无效,原则上仍应允许拟转让股东放弃股权转让。

2.对转让股东反悔权的特殊限制

《公司法解释四》出台前可基于诚实信用原则限制转让股东的反悔权。《公司法解释四》出台后,可认定有关情形不符合《公司法解释四》第20条规定,以及违诚实信用原则而对反悔权加以限制。

(一)请求前提

前提一,优先权确定无法行使。实现优先权与损害赔偿并非平行关系的救济选择,仅当前者不能时,后者方得适用。前提二,非因行权股东的自身原因。

(二)相关当事人

首先,侵权人为转让股东;其次,如构成恶意串通,外部人为共同侵权人。最后,有可能构成共同侵权的还有目标公司。公司在股权变更登记过程中未尽注意义务的,构成共同侵权。

(三)损害赔偿的依据、范围及计数

1.问题的说明

股东优先权的损害赔偿范围包括直接损失与间接损失,直接损失比较确定,难点是间接损失的确定,即丧失的同等条件下买受股权的交易机会。就间接损失的确定,可借鉴房屋承租人优先权的损害赔偿的裁判经验。

2.承租人优先权侵害纠纷的裁判经验

在承租人优先权侵害纠纷中,承租人丧失优先购买机会的赔偿范围主要是房屋差价损失,实务中在具体赔偿数额认定上,除了全额赔偿,也有法官综合多种相关因素,同时参照房屋差价损失而酌定赔偿数额。此外,还有相当数量的判决未列出所参考的赔偿依据,但综合考虑多因素直接酌定赔偿数额。

3.股东优先权损害赔偿的特殊性

股东优先购买权受侵害而致的间接损失表现为另行购买股权的差价,与租赁房屋市价评估区别在于,有限公司的股权不存在可为价值评估提供参考的一个市场价格。另外,确定股权差价时还要注意股权实际转让价可能低于评估价。同时,就股东优先购买的损害赔偿数额,法院应根据案件具体情况,综合考虑受害人自身经济实力、股权价值变动幅度、股权差价损失与侵权人过错行为之间的关联程度等因素,以股权差价损失为参照,按照公平原则酌定赔偿的具体数额。

一方面,将有限公司股东优先权视为组织法上的特殊权利既符合了“顺位上的优势”,也避免了学理上的桎梏,更与商事组织法的独立性发展趋势相契合。另一方面,对侵害股东优先权引发的赔偿责任及数额确定都应在《侵权责任法》的框架内寻找答案。基于有限公司股价市场的缺失、其他股东是否行权、股权价值变化等诸多不确定因素的影响,在赋予法官自由裁量权之时,也要以股权差价损失为基本参照施加必要限制。

(本文文字编辑李慧敏。本文未经原文作者审核。本文为中国民商法律网“原创标识”作品。凡未在“中国民商法律网”微信公众号正式发布的文章,一律不得转载。)