内容

(一)裁量型追加的制度内容

裁量型追加的制度表述主要可以分为三种。第一种为纯粹的裁量追加。此类型以“可以追加当事人”的表述为规范核心,未设定任何限定性条件。第二种为裁量不追加。此类型以“可以不”这一反面表述为规范核心,在原告选择起诉时人民法院可以不追加其余潜在当事人,隐含人民法院也可以追加潜在当事人。第三种为当事人申请后的裁量追加。

裁量型追加中“可以”是两种含义的结合:一方面表示许可,另一方面表示设定一种生效条件或根据。后者如在司法解释规定的特定纠纷中,当存在多个适格被告时,原告选择起诉其中之一或部分即可达到诉讼目的,其余当事人不需要参与诉讼,人民法院此时出于特定原因仍选择行使追加权。如何行使此类裁量权,无进一步的规定。

(二)裁量型追加的制度缺陷

第一,规范设定碎片化,缺乏完备制度内容。裁量型追加分布于多类实体性质的单项司法解释中,各司法解释并无内在联系,追加条文的存废亦对司法解释整体内容无实质影响。第二,实体依附性强,缺乏独立程序地位。裁量型追加是为解决特定纠纷而设定的实体法主导下的程序内容,并未在司法解释创制时从程序角度进行系统性回应,无法与现有的法定共同诉讼制度进行协调、衔接。第三,偏离既有诉讼理论。裁量型追加以“可以”的方式选定“适格的当事人”,自由裁量考量的因素并不确定,使当事人适格处于不确定状态,从而影响管辖、诉讼形态、既判力、程序救济方面的安定性。

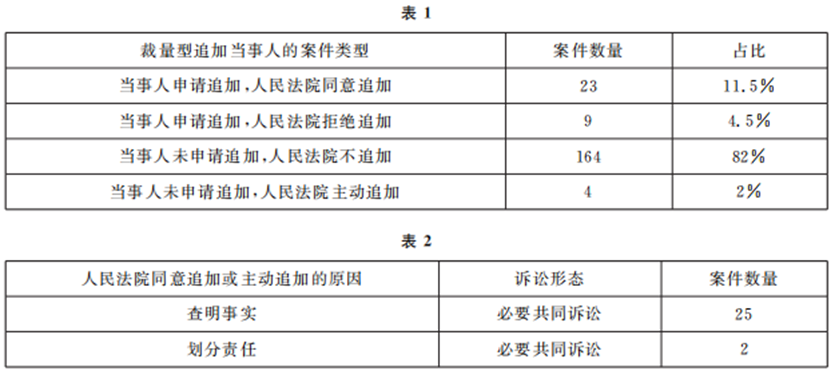

(一)裁量型追加的实践样态

(二)实践特点的成因

第一,原告处分权的单向约束。司法解释虽授权人民法院追加当事人的裁量权,但人民法院仍将原告的处分权置于法院裁量权之前,原告不同意追加成为人民法院裁量的约束性因素。一般情况下,原告起诉任一责任人便可获得赔偿,被告则需要追加更多的责任人以分担己方的责任。一旦原告拒绝,人民法院多以违背原告意愿为由拒绝追加。但是,对原告处分权的保护又非绝对化,虚假陈述纠纷中,被告的处分权又优于原告处分权,在被告申请追加共同被告后,即使原告不同意,人民法院也往往侧重于准许被告追加,此时追加并非出于查明事实的必要性,而是落脚在特殊纠纷中保护被告的申请追加当事人的权利。

第二,查明事实的动力不足。法院常以现有当事人是否已足够查明事实作为追加当事人与否的理由,现有当事人已足以对案件事实作出判决、确定终局责任人的情况下,无需再追加当事人。责任份额的划分,并不以追加当事人为充分条件,即使在不追加责任人,法院亦可在现有的当事人中进行判定。

第三,诉讼形态的适用性受到限制。《民事诉讼法》仅承认必要共同诉讼与普通共同诉讼,尚未承认类似必要共同诉讼。裁量型追加性质上更接近类似必要共同诉讼,但适用时只能被动地选择现有诉讼形态,这给法官说理带来困难,当事人对此种诉讼形态的“法律适用”错误也保持了敏感度。

(一)裁量型追加的程序定位

裁量型追加是当事人主义与职权主义在共同诉讼制度中的碰撞,暗含诉权与审判权的对抗与交融。《民事诉讼法》第135条即为“诉权主导下的追加”,审判权受到诉权的绝对约束,是绝对化的追加模式,体现了纯粹的当事人主义,但其制度适用空间小,无法满足我国解决复杂多数人纠纷的需求。现有的裁量型追加则为“审判权主导下的追加”模式,但这与我国诉讼模式转型相冲突。民事诉讼模式转型改革的总方向仍是继续规范法院的职权,当事人对诉的主体的确定具有最终决定权,法院也基本接受了这样的做法。这也可解释为何即使司法解释授予了法官绝对的自由裁量追加权,但一线法官仍更倾向于优先保障当事人的选择起诉意愿,放弃追加当事人。裁量型追加应定位为“审判权与诉权的协调性追加”模式。一方面,裁量型追加为民事诉讼转型提供了有益的示范。裁量型追加以审判权的行使为依托,与诉权交融后,可减少当事人主义造成的绝对化竞技带来的司法缺位。另一方面,裁量型追加体现了审判权在处理复杂纠纷时的能动性,有利于在特定纠纷中扩大诉讼主体,解决复杂的社会纠纷。

(二)裁量型追加的实体定位

裁量型追加是对多数人责任(之债)的程序应对,主要应用于连带责任与不真正连带责任两种类型中。一是连带责任。连带责任呈现对内对外两层关系,若在对外纠纷中,债权人起诉并非针对终局责任人,则连带责任人之间将面临着对内纠纷诉讼的风险。典例如《民间借贷司法解释》第4条连带保证人的裁量型追加。债务人是连带责任的最终承担者。保证人为中间责任人,即使保证人承担了责任,对内纠纷仍未能彻底解决,若其不作为被告加入诉讼,仍存被另行起诉的可能性,故应适用裁量型追加。我国民商事法律中,连带责任鲜有明确划分中间、终局责任的,故在司法解释中,并未匹配太多裁量型追加。

二是不真正连带责任。不真正连带责任也呈现对内对外两层关系,在对内关系方面,与连带责任的每个责任人一般都要承担一定的终局责任不同,不真正连带责任的终局责任人具有一定的指向性,在法条的表述上已经做了规定。此种责任形态处理对内关系的迫切程度更强。尤其是在仅有中间责任人被诉时,中间责任人在诉讼伊始即想要通过追加终局责任人进入诉讼,进而避免另诉的可能性。

两种责任类型相较,连带责任的广泛适用性及终局责任人的不确定性限制了人民法院追加当事人。不真正连带责任更具有终局责任的确定可能性,在特定实体类型中,中间责任人与终局责任人有着明确的划分,潜在的终局责任人未能进入诉讼时,追加其进入诉讼有着实体法上的合理性。故而,裁量型追加的实体定位应主要为特定类型不真正连带责任纠纷。

(一)规范立法表达

首先,明确裁量型追加“不附条件”。一是在裁量型追加的法律条文表述中应删掉“必要时”一词。二是要修正原告申请追加或被告申请追加的一般表述。其次,简化“当事人”的表述。有条文表述为“当事人申请追加共同被告或第三人”。追加前后的角色是法律条文对当事人诉讼地位的进一步规定,不影响裁量型追加的主体结构,不应涉及第三人。第三,将后提起的被告列为当事人。裁量型追加旨在解决多数人责任问题,并不存在追加原告的可能,仅成立消极的必要共同诉讼。

(二)回归程序法的独立地位

需在程序法中明确规定裁量型追加制度。有两种具体方式。一是尝试在《民事诉讼法》第135条“追加必要共同诉讼人”后设一条,明确添加裁量型追加制度。二是尝试在《民事诉讼法》或《民诉法解释》的诉讼参加人一章中加入存在于必要共同诉讼与普通共同诉讼中间状态的诉讼形态,为裁量型追加当事人制度提供配套的诉讼形态。应以列举特定实体类型的方式严格确定裁量型追加案件的适用范围,避免“口袋化”。

(三)巩固类似必要共同诉讼

裁量型追加可作为类似必要共同诉讼制度类型的一部分,巩固类似必要共同诉讼的立法。一方面,裁量型追加解决了类似必要共同诉讼的独立性问题。另一方面,裁量型追加为类似必要共同诉讼提供了实体法上理论基础。以裁量型追加作为构建类似必要共同诉讼的切入点,并非是构建了类似必要共同诉讼的全貌,而是创造了人民法院依职权追加下的类似必要共同诉讼。类似必要共同诉讼分为前后两段的程序。前阶段以任意性为基本要义,后阶段以强制性为基本要义。裁量型追加恰好可作为类似必要共同诉讼从“任意性”向“强制性”转化的衔接点,在“追加”之后以必要共同诉讼的形式进行诉讼。在追加的具体操作上,法院依职权追加仍求助于“阐明权”+“原告处分权”这一诉权导向的否决性模式。

(四)补充后续救济程序

裁量型追加当事人是审判权与诉权协调的产物,在“裁量权”行使的前提下,应以赋予特定主体事后“救济”的方式保障当事人行使诉权。现有的救济程序中,包括多种救济类型。裁量型追加涉及特定主体是否进入诉讼的问题,诉的主体是诉的组成部分,追加当事人是重要的程序性事项,涉及实质性的案件内容,应允许当事人对此提出异议,进行简单的辩论。

裁量型追加是我国民事诉讼中特有的法律现象,是日渐复杂的实体权利义务关系在民事诉讼领域的反映。现有的裁量型追加制度仍停留在单一、粗疏阶段,“裁量追加”异化为“不追加”,制度创新的尝试在司法适用中仍旧阻碍重重,制度接纳性仍处在初级阶段。应以裁量型追加为突破口,通过诉的主观合并扩大诉讼主体范围,允许人民法院针对特定实体纠纷积极行使追加权,化解实体法调整的多数人责任纠纷,一揽子解决多数人责任中对内、对外的双层纠纷,并针对裁量型追加本身提供针对性救济程序。

(本文文字编辑王常阳。本文经宋春龙副教授、《中外法学》编辑部授权,在此感谢作者与期刊的授权。本文为中国民商法律网“原创标识”作品。凡未在“中国民商法律网”微信公众号正式发布的文章,一律不得转载。)

文献来源:《裁量型追加当事人制度的反思及优化》